11月7日と11月8日に大泉第二中学校を分断する道路135号・232号線の事業概要および測量に関する説明会が行われています。私は11月7日に参加、金曜日の19時からという遅い時間に開始したにもかかわらず、100人を超える方が集まりました。質疑では、全ての方が道路の中止を求める意見を述べましたが、区は「住民の意見を丁寧に聞く」と繰り返しながらも、道路計画は必要とあくまでも主張。多くの方が発言を求めて手を挙げていたにも関わらず、21時には強制的に終了、非常に一方的なやり方は住民に対して不誠実だと思います。

「東京都市計画道路 幹線街路補助線街路第 135・232 号線(富士街道~練馬区画街路 6 号線)(学芸大通り~主要区道 42 号線)事業概要および測量について」の説明会が開催されました。当日の資料はこちらをご覧ください。

問題➊「結論ありき」の説明会 わずか10年で190世帯も立ち退かせて道路にするのか?

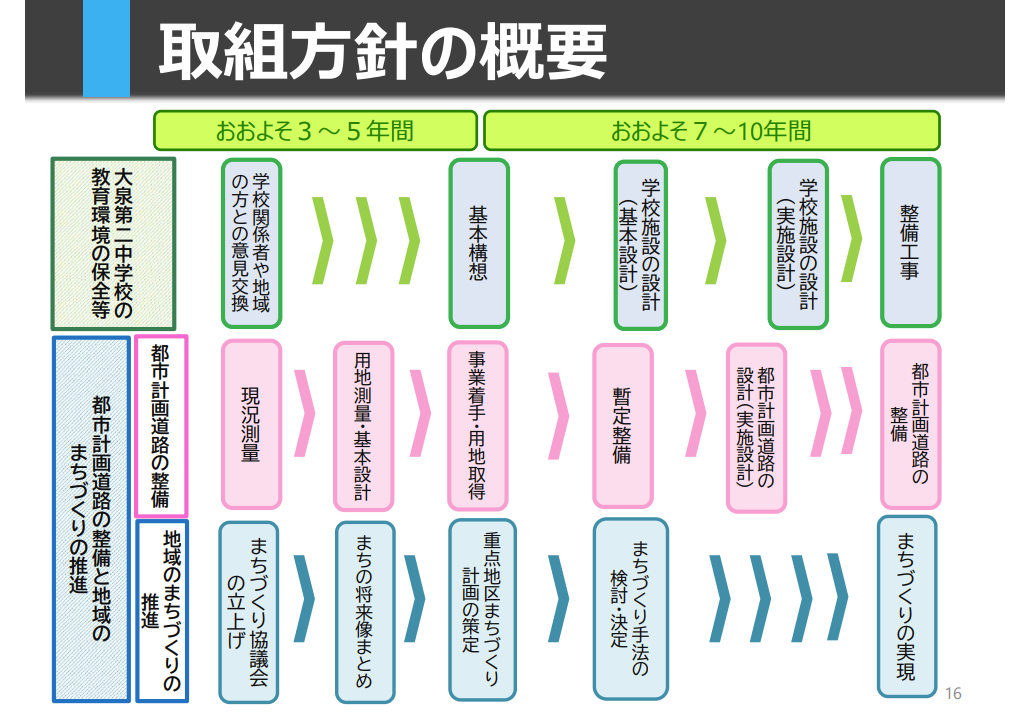

まず、今回の説明会は事業実施を既定事実化させようとする区の意向を強く印象づけるものでした。区は令和7~8年度に現況測量、令和9年度以降に用地測量という計画を示し、測量範囲は計画線から約30mに及ぶと説明しています。

測量図面作成や隣地立会い・境界確認、さらには用地補償個別相談会の開催まで具体的に示しており、実質的に事業認可を前提とした段取りが進んでいます。特に区の計画では、今後3年から5年で用地取得の開始、7年から10年で都市計画道路の整備としており、このままでは10年後にはそこに住む約190世帯は全て立ち退かされて、道路が出来ているという計画になっています。

しかし、住民の理解や合意は全く進んでいません。今回の説明会でも住民から案内の「配布範囲が狭い」「急ぎすぎ」「追加説明会を」との指摘が相次いだのに対し、区は今後「検討」と繰り返すのみ、説明会も21時で打ち切りました。区は「丁寧に聞く」と繰り返していますが、その言葉はあまりに空疎です。

問題➋ 教育環境の保全は?

大泉第二中学校の校地を道路で分断する以上、教育環境の保全が不可欠です。住民は「7300㎡に縮小される校庭で運動会は可能なのか」「離れた第2運動場への移動は現実的か」と問いましたが、区の答えは「運動会は十分可能」「部活動の幅が広がる」など曖昧な回答に終始しており、今のように広々とした校庭で野球やサッカーができないのではないかという質問には正面から答えていません。

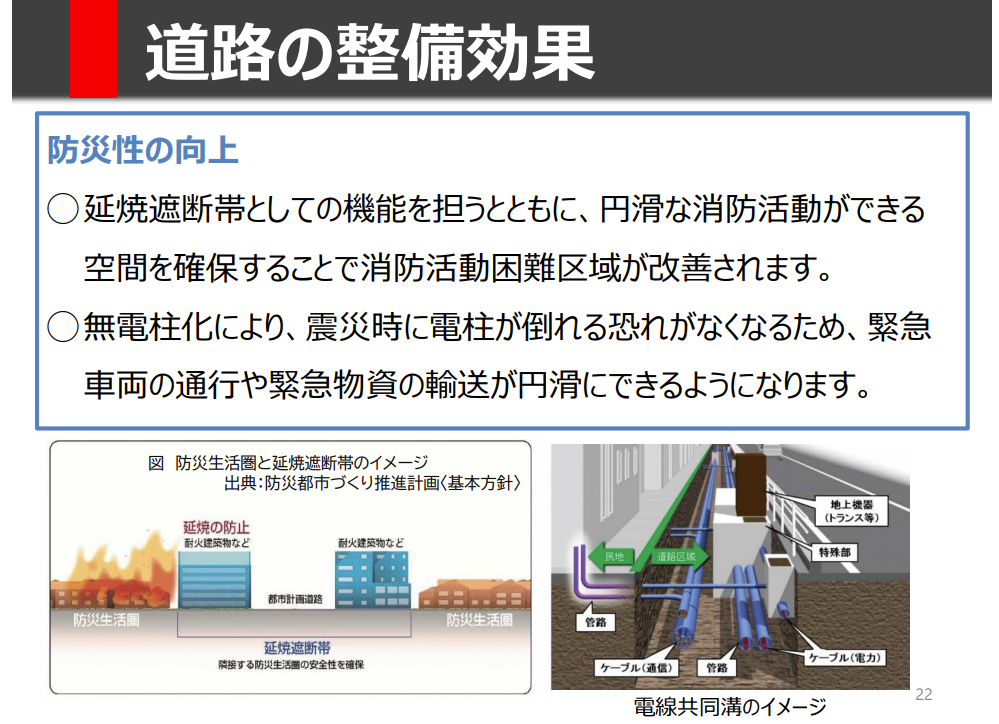

問題➌ 消防活動困難区域の考え方について

区は「消防活動困難区域」を道路から140mの国のガイドラインで評価し、改善のため道路が必要と主張ています。しかし都では280mの基準が用いられており、住民は「どちらの基準を採用するかで結果が大きく変わる」と指摘しています。区は「より厳しい基準で安全確保」と繰り返していますが、なぜ140mが最適なのかの説明はありません。

問題➍ 交通量調査をなぜ実施しないのか?

住民が独自に調査したところ、当該道路の交流量はコロナ後に3割も減少しており、道路整備の必要性は失われたと主張していますが、区は「交通量調査は適切な時期に実施する」との回答を繰り返し、具体的な日程は最後まで答えませんでした。最新の調査が行われたのはコロナ前の令和元年とのこと、データもなしに道路建設の計画を進めるのはあまりに乱暴です。区は調査をすることで、道路の必要性がなくなってしまうことを恐れているのではないでしょうか?

問題❺ 三角広場をどうする?

都営住宅の横の都営アパート第二公園(通称:三角公園、三角ひろば)は道路縦断により縮小・分断が避けられません。園庭のない保育園が日常的に使っている実態が指摘され、区も「小さくなる」ことを認めましたが、代替空間の確保は「今後検討」するとして、具体的な方策は示せず。また、園庭のない保育園が三角広場を東京都に対して園庭の代わりとして申請しているのでは、との問いに対しても回答はありませんでした。

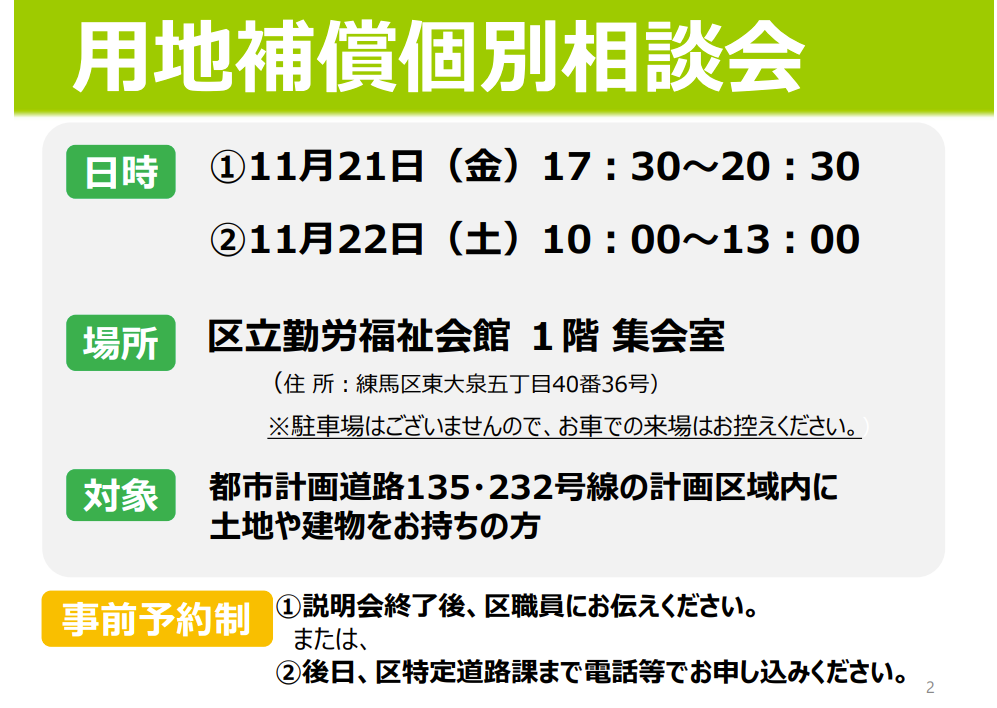

問題➏ なぜ「用地補償個別相談会」を先行させるのか?

今回の説明会では用地補償個別相談会(11/21・22、勤労福祉会館、事前予約制)を告知。対象は計画区域内の権利者で、補償内容や生活再建支援制度の説明を行うとしています。事業の可否がいまだ議論されているにもかかわらず、道路建設を前提に買取に向けた個別説明会を行うのは、あまりに乱暴です。

岩瀬の意見

区は「住民に丁寧に説明する」、「住民の声に丁寧に向き合う」、と繰り返しましたが、あくまで道路建設を前提にしています。190世帯もの住居をわずか10年で強制的に退去させようとすること、大二中の校庭を分断する結果になってしまうこと、また住民の再三の要望にも関わらず事業必要性の前提である交通量調査を行わない事、こうしたやり方はとても誠実とはいえません。今後も反対を訴えていきます。ぜひご意見をお聞かせください。これまでの訴えはこちらをご覧ください。