東京都は都営地下鉄大江戸線について、2040年ごろの延伸を想定する事業計画の素案をまとめたと日経新聞(4月25日)が報道しました。事実であれば大きな前進です。他方で素案によると、練馬区は200億円を支出することになるとのこと。また、区の試算では延伸により地域で2万人以上の住民が増加し、大江戸線の利用者数も一日あたり5万人増加の見込みとのこと。地域も大きく変わることになります。

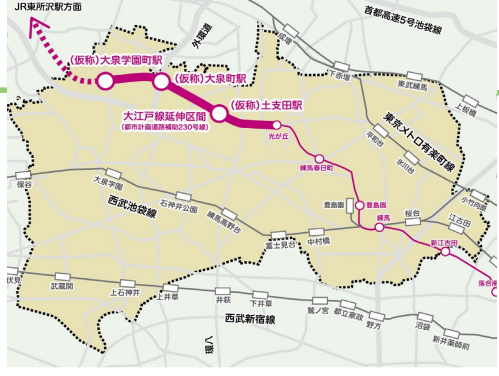

都営大江戸線の光が丘から大泉学園町まで約4キロの延伸計画、計画ができてから40年以上が経過しています。計画では土支田駅、大泉町、大泉学園町駅の3駅が新たに設置される予定です。

(出典:練馬区)

これまで実現が進まない一番の問題は「事業の採算性」にありました。2013年の段階では総工事費は600億円程度と言われていましたが、現在は建設費や人件費の高騰により1600億円に達しています。東京都は事業化について、40年以内の黒字化を条件としている中、非常に厳しいと言われてきました。

日経新聞の報道では、東京都が策定した2040年ごろの延伸開業を想定する事業計画の素案では、延伸開業から36年目に累積損益が黒字化するとのこと。都は事業化に「一定程度の見通しが立った」としています。

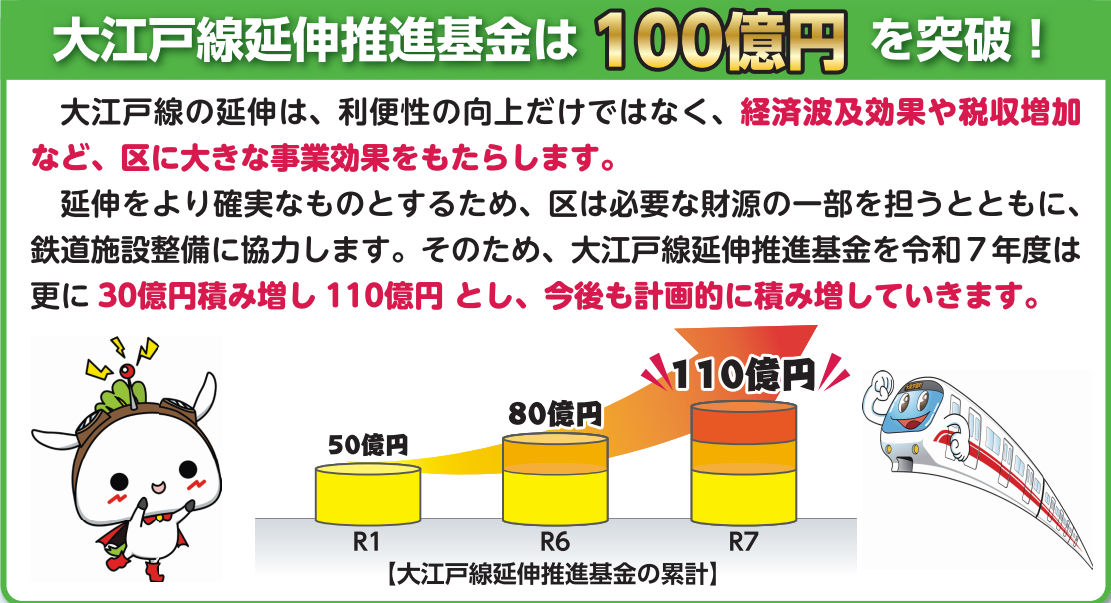

他方で1600億円のうち、練馬区は車両費など約200億円を負担する見込みとのこと。

しかし、200億円という金額は練馬区議会では全く議論されてきませんでした。この金額の妥当性については今後の議会で議論していきます。また、練馬区は延伸実現に向けて、大江戸線延伸基金に2025度予算で30億円を計上することを決定しており、大江戸線延伸基金は累計で110億円に達しています。

練馬区に報道について確認した所、これまでの説明と同じであり、早期実現に向けて東京都と検討しているとのことでした。

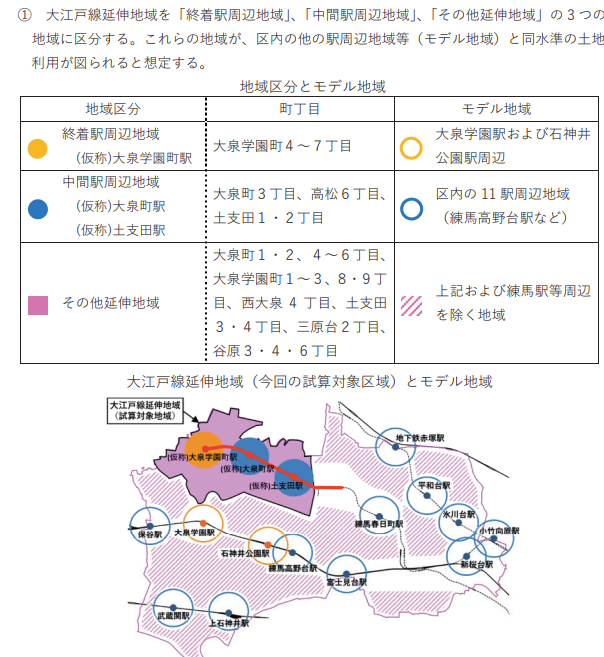

2024年3月に策定した練馬区の長期計画では、大江戸線が延伸することで大泉学園町4~7丁目の「終着駅周辺地域」では約 0.2 万人、大泉町、高松、土支田の「中間駅隣接地域」では約 0.5 万人、「その他の延伸地域」は 1.4 万人の住民が増加し、合計約 2.1 万人増加する可能性があると推計されています。

試算の結果、「終着駅隣接地域」は約 0.2 万人、「中間駅隣接地域」は約 0.5 万人、「その他

の延伸地域」は 1.4 万人増加し、合計約 2.1 万人増加する可能性があると推計した。

また、大江戸線の利用者数も一日当たり5万人の増加が見込まれており、大きく町自体が変わることになります。

(出典:大江戸線伸ニュース 第29号)

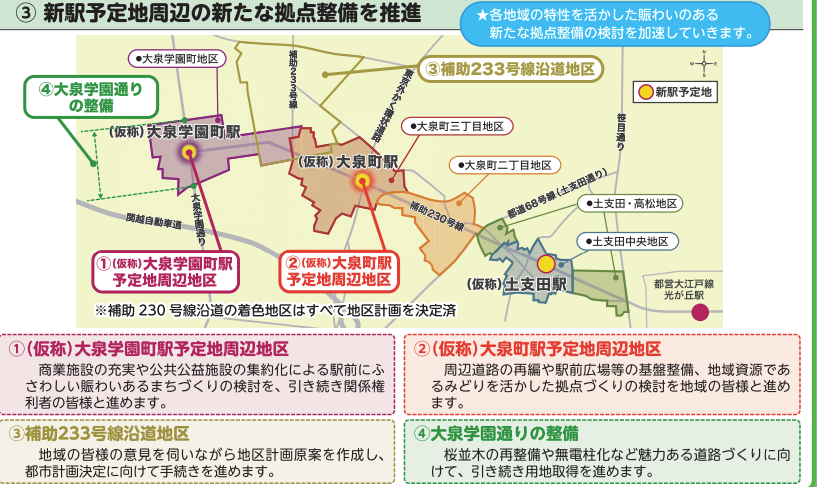

新駅予定地付近は鉄道空白地域であり、23区で最も駅から離れた地域ともいわれています。報道では2040年ごろとされていますが、あまりに時間がかかってしまう中で、一刻も早い実現に向けて区議会からも都に対して働きかけていきたいと思います。これまでの訴えはこちらをご覧ください。