練馬区では、どの中学校にも学区域に関係なく進学できる「学校選択制度」が導入されています。進学先を自由に選べることは、選択の幅が広がる一方で、特定の学校に希望が集中したり、地域とのつながりが希薄になるなど、さまざまな課題も指摘されています。

こうしたなか、区は中学校で今後導入される「35人学級」に対応するかたちで、各校の受け入れ上限をこれまでの40人から35人へ引き下げると発表しました。これは制度運用の見直しですが、同時に、制度そのもののあり方を考えるべき時期だと思います。

■ 受入れ上限が「40人→35人」に変更されます

7月22日に開催された練馬区の文教児童青少年委員会で、「中学校選択制度における受入れ上限数の変更について」報告がありました。(当日の委員会での資料は下記のリンクからご参照ください。)

03【資料1】中学校選択制度における受入れ上限数の変更について

練馬区では、中学校について学区に関係なく自由に学校を選べる「学校選択制度」が導入されています。これまでは、各学校の受け入れ上限を「1学級分=40人」としてきましたが、今後、中学校でも35人学級が導入されることを受けて、上限を35人に引き下げるというものです。

35人学級において40人を受け入れてしまうと、2クラス編成にしなければならず、学校現場にとって大きな負担になります。上限の見直し自体は妥当といえますが、そもそもこの「学校選択制度」そのものの是非について、いま一度見直す時期に来ているのではないでしょうか。

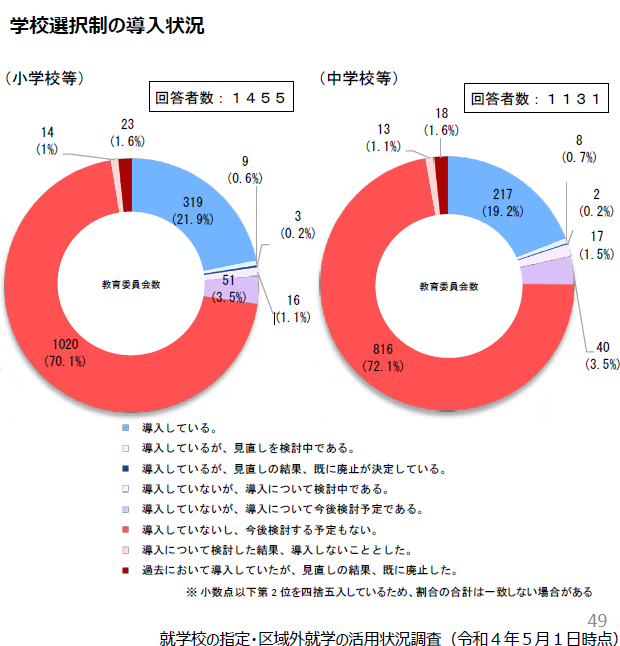

■ 自由に選べる制度を導入している自治体は、全国でわずか4%

文部科学省が実施した「令和4年度 就学校の指定・区域外就学の活用状況調査」(資料は下記リンクより)によれば、全国1,700を超える自治体のうち、中学校で何らかの学校選択制度を導入している自治体は全体の19%(217自治体)にとどまります。

就学校の指定・区域外就学の活用状況調査について(令和4年5月1日現在)

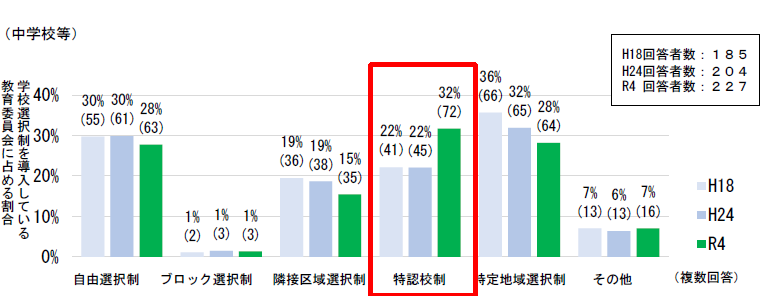

その中でも、練馬区のような完全な自由選択制(どの学校でも選べる)を採用しているのは、全国で63自治体(1700を超える自治体のうち、わずか4%)しかありません。つまり、練馬区の制度は全国的に見てもきわめて例外的なのです。

■ 都内でも導入していない区が6区。世田谷区・大田区も未導入

東京都23区のうち、中学校で選択制を導入しているのは17区。そのうち2区は「隣接校のみ選べる」といった限定的な制度であり、練馬区のような自由選択制を採っているのは15区にすぎません。(資料は下記リンクより)

また、制度を導入していない6区の中には、練馬区と同規模とされる世田谷区や大田区なども含まれており、練馬区が例外であることが都内でも際立っています。

■ 多くの自治体が「選択制を導入しない」理由

ではなぜ、多くの自治体が学校選択制度を導入しないのでしょうか。主な理由は以下の3つです。

- 学校と地域とのつながりが薄れるおそれがある

- 通学距離が長くなり、安全面に懸念がある

- 入学者が偏ることで、学校規模のバランスが崩れるおそれがある

学校は単に学ぶ場であるだけでなく、地域との結びつきや子どもの安全を守る役割も担っています。制度がそれらを損なう可能性があると、多くの自治体が判断しているのです。

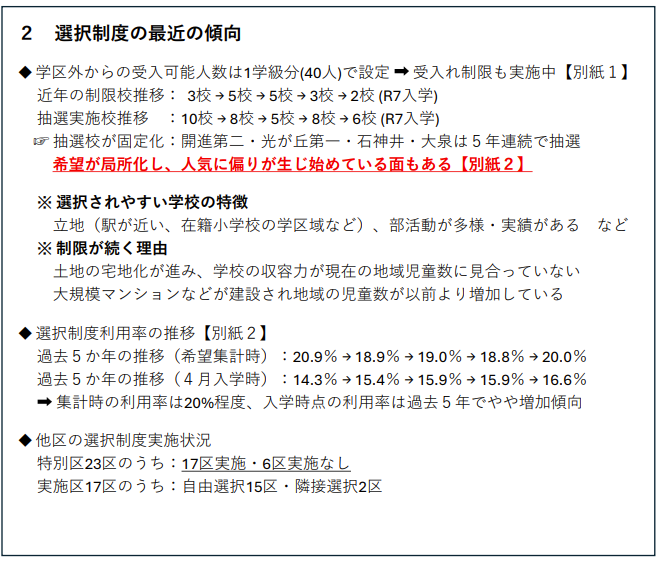

■ 練馬区でも人気の偏りが深刻に

練馬区でも、特定の人気校に希望が集中する傾向が続いています。

開進第二中、光が丘第一中、石神井中、大泉中では、5年連続で希望者が上限を超え、抽選になっています。

区もこの状況を把握しており、「希望が局所化し、特定校への人気が偏っている」と認めています。(第4次 第1回練馬区立中学校選択制度検証委員会 資料は下記リンクより)

第4次 第1回練馬区立中学校選択制度検証委員会 資料(令和7年6月27日)

(出典:第4次 第1回練馬区立中学校選択制度検証委員会 資料(令和7年6月27日))

また、統廃合の検討対象となっている豊渓中学校については、学校選択制を続けた場合、今後も6クラスのままと予測されていますが、もし制度を廃止すれば8クラスに増えるとされています。制度が地域の学校存続にまで影響を及ぼしているのです。(資料は下記リンクより)

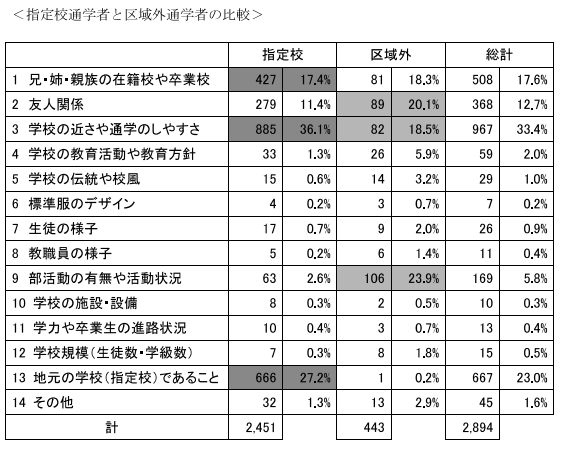

■ どんな学校が人気?選ばれる理由は…

では、なぜ特定の学校に人気が集中するのでしょうか。

練馬区が2021年に実施したアンケートでは、「区域外」の学校を選んだ理由として挙げられたのは次の3つです。

- 部活動

- 友人関係

- 通学の利便性

(出典:第3次練馬区立中学校選択制度検証委員会 答申)

どれも学校側の教育努力とは無関係な理由ばかりであり、「良い教育をしているから選ばれる」とは限らない現状が見えてきます。

■ 地域とともに育つ学校へ

文部科学省は、近年「学校を核とした地域力強化プラン」を通じて、地域と学校の連携を深める方針を打ち出しています。学校・家庭・地域が協力しながら、子どもたちの成長を地域全体で支える――そんな社会の実現を目指しています。

こうした流れに照らしても、「学校を選べる」自由を制度として一律に保障することは、かえって地域と学校とのつながりを弱めてしまう懸念があります。

なお、学校選択制度を導入していない自治体でも、特別な事情がある生徒については「指定校変更制度」等により柔軟に対応できる仕組みが整えられています。必ずしも制度がなければ不便になる、というものではありません。

■ 練馬区でも、制度の見直しを

練馬区でも、こうした現状を丁寧にふまえながら、学校選択制度そのものの是非についても見直すべき時が来ているのではないでしょうか。

子どもたちが地域の中で安心して育ち、すべての学校が大切にされる社会のために。私たち自身も、この制度について、改めて考える必要があると思います。ご意見などありましたらぜひお寄せください。

過去のブログはこちらから。