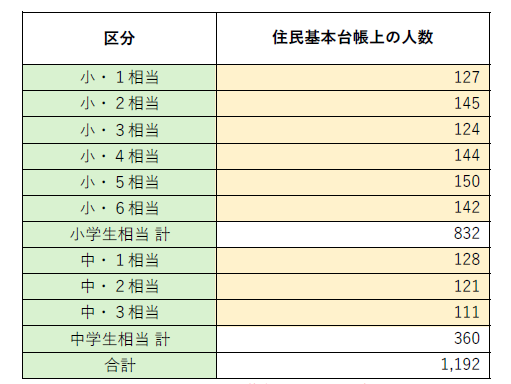

練馬区内で暮らす外国籍の小中学生相当の子どもは、昨年5月の時点で1,192名に達することが区が文部科学省に提出した就学状況調査から明らかになりました。前年度の1,094名から約9%の増加で過去最多を更新しています。

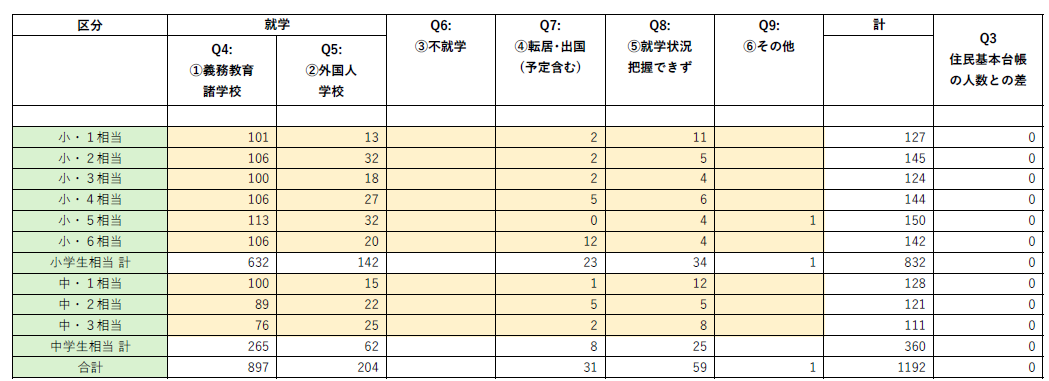

そのうち、小中学校や外国人学校に通っていない、いわゆる「不就学」またはその可能性がある子どもが59名に達していることも分かりました。

文部科学省が2025年10月に公表した「令和6年度外国人の子供の就学状況等調査」について、公文書公開請求で練馬区の提出資料を入手し分析しました。

練馬区で暮らす外国籍の子ども、全体の約2.5%に

2024年5月の時点で、区内に暮らす外国籍の小中学生相当の子どもは1,192名。区内の小中学生はおよそ4万7千人ですので、全体の約2.5%を占めます。

(出典:令和6年度外国人の子供の就学状況等調査 練馬区回答)

不就学の恐れのある子ども、59名に!

このうち75%が公立の小中学校に、17%が外国人学校に通っています。

他方で、「就学状況が把握できなかった」子どもの数も59名に上ります。

外国人の子どもには日本の法律上「就学の義務」はありませんが、国際人権規約などを踏まえ、希望があれば就学の権利は保障されています。

(出典:令和6年度外国人の子供の就学状況等調査 練馬区回答)

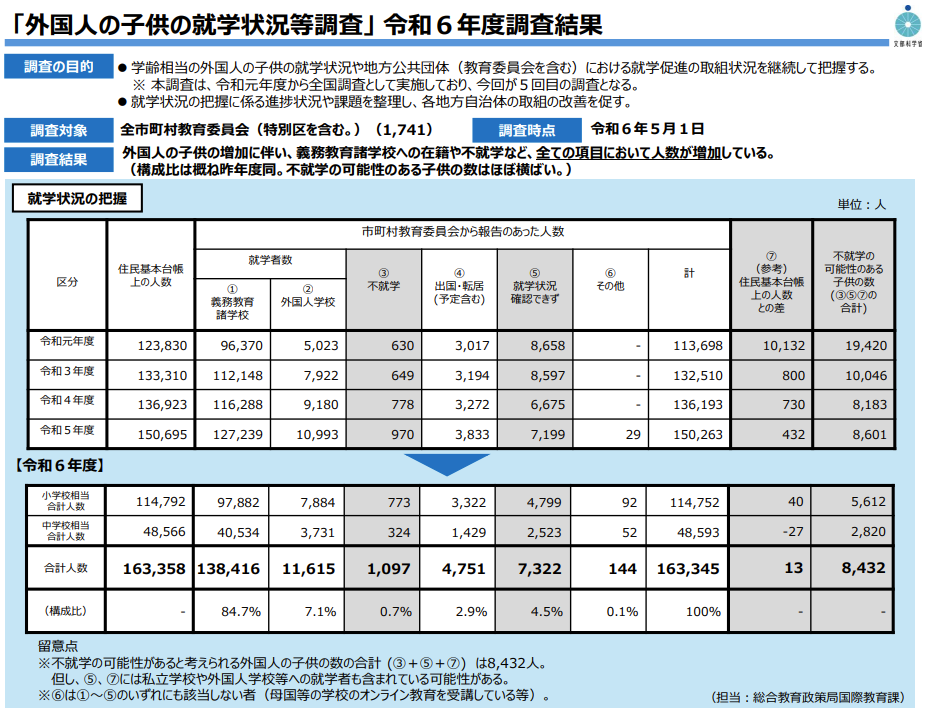

全国的にも不就学の問題は深刻で、昨年度、就学状況が把握できなかった外国籍の子どもは合計8,432名に達しました。

(出典:文部科学省)

練馬区でも、より丁寧で積極的な対応を

練馬区では、私のこれまでの訴えを受け、対応の改善が進んでいます。

かつては年1回だった案内通知を年6回郵送するようになったほか、区のウェブサイト上でも「在留資格は就学の条件ではない」ことを明記しました。こうした取組は高く評価できます。

しかし、文科省の調査結果によると、30%の自治体では電話での個別勧奨を、26.5%では訪問による確認も行っています。練馬区でも、より一歩踏み込んだ支援体制の構築が求められます。

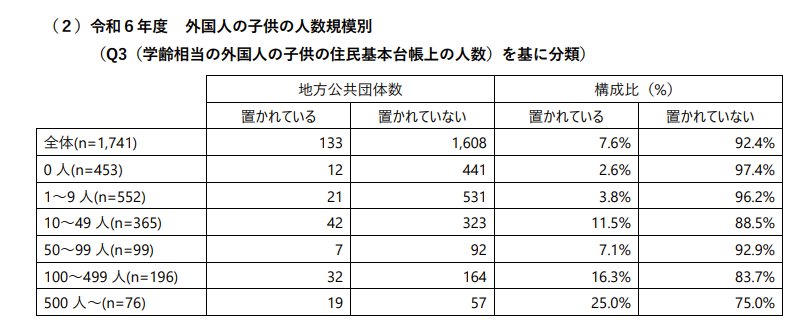

さらに、外国人の子どもが500人以上いる自治体の25%では、「外国人の子どもの教育」に関する独自の条例や要綱等の規定が設けられています。練馬区にはまだそのような規定がなく、先進自治体の取組を参考に整備を進める必要があります。

(出典:令和6年度外国人の子供の就学状況等調査)

すべての子どもが、国籍にかかわらず教育を受ける権利を等しく保障される社会を目指して、これからも、現場の声を受け止めながら改善を訴えていきます。

皆さまのご意見なども、ぜひお寄せください。これまでの訴えはこちらをご覧ください。

参考資料

- 文科省:「外国人の子供の就学状況等調査(令和6年度)」結果

- 日本経済新聞:外国籍の子8400人に不就学の可能性 小中学生相当、文科省調査

- 読売新聞:国内在住の外国人の子ども過去最多16万3358人、学校に行ってない可能性が8432人