11月4日、練馬区議会・総合災害対策等特別委員会として兵庫県災害対策センターを視察し、県の防災対策について伺いました。兵庫県は1995年の阪神・淡路大震災を経験した自治体として、全国でも先進的な防災体制を構築しています。今回は「情報インフラ」「物資供給体制」「人材育成」「防災意識の継承」の4点を中心に学びました。特に震災時のSNS等によるデマへの対策として独自にAIを活用している点は非常に参考になりました。

1.防災対策の基本方針

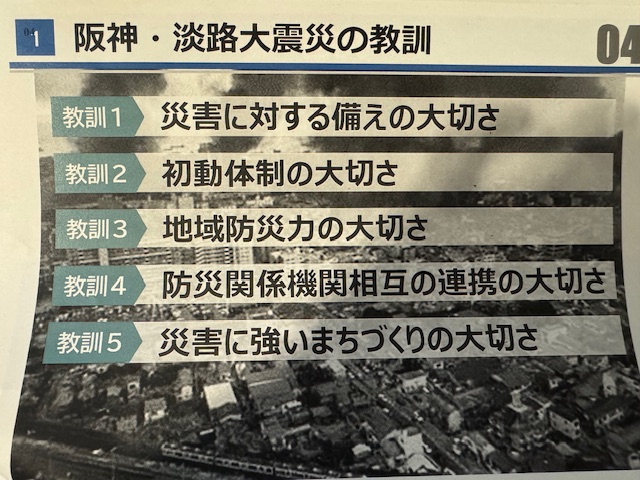

兵庫県の防災対策は「計画」「予算化」「訓練」を三本柱とし、どれも欠けてはいけないとのこと。そのうえで、阪神大震災の教訓を5つに整理し、項目ごとに対応を測っています。

2.阪神淡路大震災の教訓と体制整備

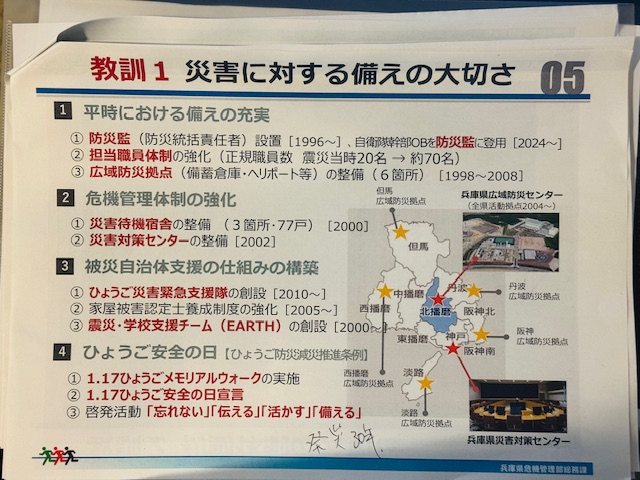

震災当時20名だった防災部局は現在までに70名体制に拡充。1996年には全国初の「防災監」を設置し2024年からは自衛隊OBの方を採用、全庁横断の危機管理を統括しています。

三木市の広域防災センターを中心に、県内5か所の拠点が物資と情報の流通を担い、県庁近くには職員用の災害待機宿舎(77戸)も整備されています。能登半島地震で明らかになったヘリポートの重要性など、インフラ面でも強靭化を進めているとのこと。

3.広域支援とカウンターパート方式

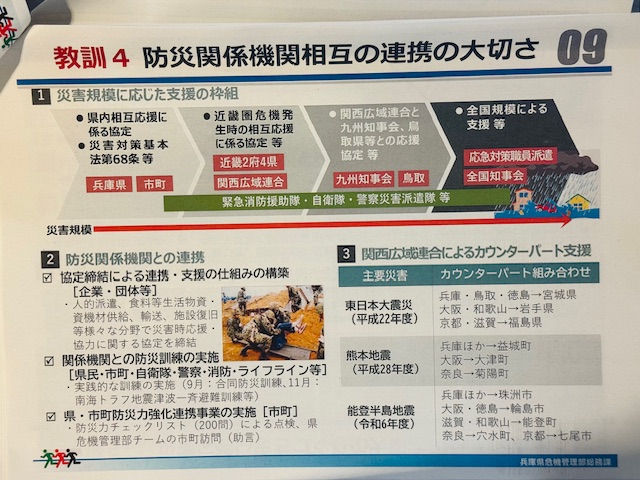

兵庫県は近畿ブロックの「幹事県」として、災害時には支援側と受援側を固定する「カウンターパート方式」を導入。県・市町・企業・NPOが締結する「総合応援協定」により、発災時の人員派遣や家屋被害認定、ボランティア調整を迅速に行っています。

特にJVOAD(全国災害ボランティア支援団体ネットワーク)と連携した仕組みは、行政・民間が一体となる先駆的なモデルとのこと。

4.SNS等によるデマ対策

兵庫県独自の「フェニックス防災システム」は、県内すべての市町・消防・警察・自衛隊など約300端末を結ぶ中核システムです。

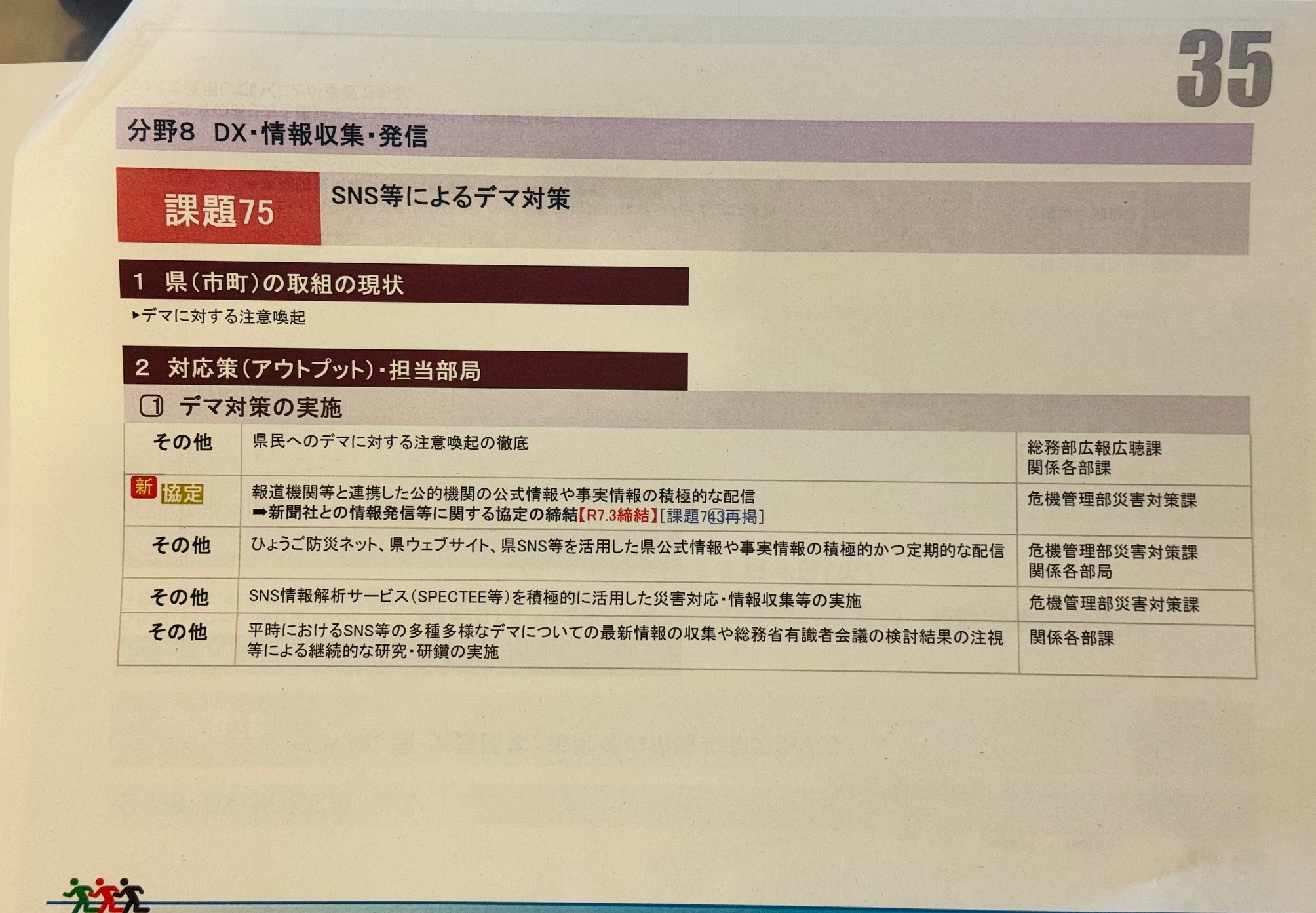

特に災害情報を収集・共有・発信まで一元管理し、Spectee社のAIを活用してSNS上のデマや誤情報を自動で排除するとともに、県民へのデマに対する注意喚起の徹底を行っています。また、報道機関と連携して事実情報の積極的な発信に努めているとのことです。

5.住民への情報発信

県の防災アプリ「ひょうご防災ネット」は登録者約40万人、県民が540万人とのことですので非常に多くの方が登録しています。避難情報や気象警報のほか、クマ出没情報など地域密着の警戒情報も配信しています。音声読み上げ機能や12言語対応など、誰一人取り残さない情報発信が徹底されています。

6.備蓄と物資支援

発災からの時間軸に応じて、初動2日間は市町村、3日目を県、4日目以降を国・他自治体が担う明確な役割分担。現物備蓄と流通備蓄を併用し、南海トラフを想定した備蓄指針を策定中です。能登地震を踏まえ、トイレカー(10台)の県内配備も進んでいます。

7.練馬区に参考になる部分

特に印象的だったのが、発災時におけるSNS等によるデマへの対策でした。全国的にもSNSでのヘイトやデマ拡散なども大きな課題になっている中で、AI分析やSNS情報の自動判別など、兵庫県独自の対応について、練馬区としても早期の導入にむけて研究を行うべきだと思います。

また、災害対応のDX化と地域力の強化において非常に特徴的で参考になりました。特に県の「フェニックス防災システム」を通じて初動の混乱を最小限に抑えているとのこと。区と都の連携強化を考える上で参考になりました。

県の「ひょうご防災ネット」は登録者約40万人、12言語対応と音声読み上げ機能を備え、外国籍住民を含む誰も取り残さない体制を築いています。練馬区でも多言語・音声対応の拡充や、GPSと連動した避難所表示、FMラジオとの連携など、既存の機能と組み合わせたサービスの提供などが必要だと思います。

おわりに

「防災は、組織の記憶をどう保つかにかかっている」という課長の言葉が印象的でした。

阪神淡路の教訓を生かし、県全体で学び、継承し、実践する兵庫県の姿勢は、練馬区にとって学ぶべきことは多いと思います。特に情報の連携や発信の強化、平時での対応など練馬区の防災対策にもしっかりとつなげていきたいと思います。過去の視察報告はこちらをご覧ください。