放課後の子ども達の大切な居場所である児童館について、令和7年練馬区議会第二回定例会で北大泉児童館と北町児童館について、区による運営から民間へと指定管理する議案が提出されました。現在の練馬区での指定管理制度は新たな「官製ワーキングプア」を生み出す仕組みになってしまう実態もあり、反対しました。

練馬区の児童館の現状は?

6月18日の文教児童青少年委員会において、「議案第69号 練馬区立児童館条例の一部を改正する条例」および「議案第70号 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例」の審議が行われました。(資料は下記リンクをご覧ください。)

04【資料3】議案第69号 練馬区立児童館条例の一部を改正する条例

05【資料4】議案第70号 練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

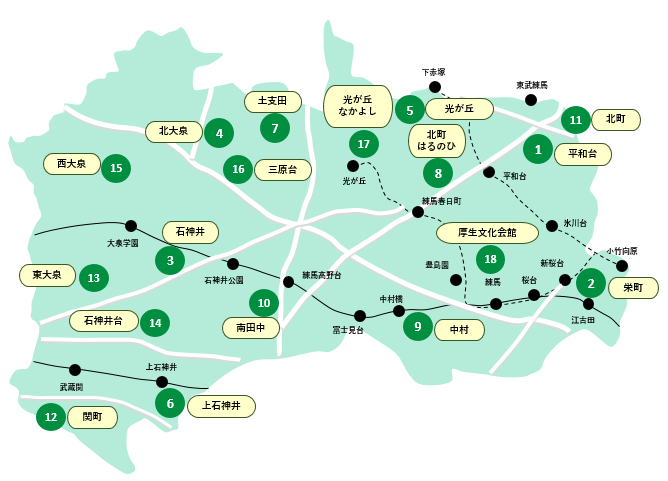

条例改正により区内17カ所の児童館の内、これまでの4館(上石神井児童館、光が丘、平和台、東大泉)に加えて北大泉児童館と北町児童館、あわせて6館が指定管理に。区の長期計画では2028年度までにあと1館の指定管理を予定しています。

(出典:練馬区)

指定管理でどうなるの?

練馬区は指定管理にすることで、開館時間や開館日の拡大など質の向上とともに経費削減が図られると言います。経費削減の効果として、1館あたりの運営費が一日当たり40万円から36万円に引き下げられるとのことです。

ではなぜ、指定管理にすることで経費が下がるのでしょうか?

この制度では練馬区が民間事業者に対して一括して指定管理料を支払い、運営は事業者が行います。事業者としては利益を得るために経営の「効率化」に努めることになりますが、特に児童館や図書館などでは、他に収入がないために職員の給与を落とさざるを得ないのです。

新たな官製貧困を生み出す仕組みでいいのか?

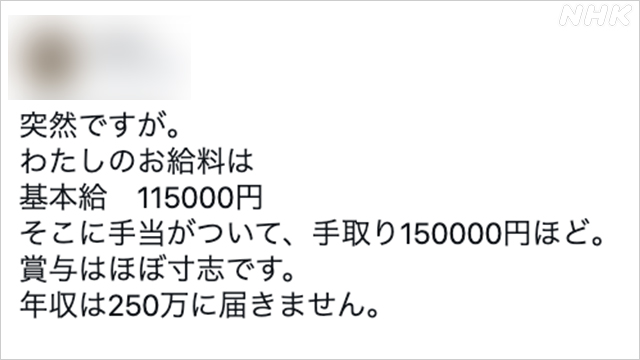

2023年のNHKの報道においても、ある政令指定都市の児童館、激務にもかかわらず館長の給与は手取り15万円、年収は250万円以下という悲痛な訴えが取り上げられていました。練馬区でも現在、多くの児童館で職員の募集がされています。条件を見ると、8時間勤務で21万円程度など、非常に厳しいものです。

(出典:NHK)

(出典:NHK)

どうすればいいの?

練馬区は適正な人件費を積算して企業に支払っているとのことですが、各職員の給与などは把握していません。こうした状況を改善するには、練馬区として指定管理契約を結ぶ時に職員の給与などについても規定する「公契約条例」を策定し、経験にあった適正な価格が払われるようにするとともに、指定管理の金額が安すぎて事業者が無理な「効率化」を強いられていないのかを検証すべきだと思います。

練馬区自身もこれまでの質疑では公契約条例に関連して、「最低賃金ではなく、経験にあった適正な価格を検討すべき」と回答していました。

NHKの取材に対して児童館の館長はこのように答えています。

「指定管理という制度の中でこういう実態があることを知ってほしかった。専門性の必要な職種の人たちが当たり前のように官製貧困に陥っていること。若者世代に、今専門職になろうとしている学生たちに、この現状をつないでしまってはいけない」

業務の継続性にも課題が

また、指定管理を行うことで事業の継続性にも課題があります。練馬区では2013年から児童館の指定管理を導入していますが、これまでに4館のうち、2館で契約期間中の事業者の変更が発生しています。

特に、上石神井児童館では、小学館集英社プロダクションが2013年から指定管理を受け、10年間の契約の後に突如先方から辞退。練馬区も聞かされておらず議会でも大問題になりました。その理由について練馬区からは、「スケールメリットを考えたものと推察」との答弁でした。こうした状況ではきちんとした引継ぎも期待できず、最も影響を受けるのは子ども達です。

指定管理でもきちんと職員の給与が保障されるために、区が制限を設けることができる公契約条例の制定を含めて改善を行うべきです。

これまでの訴えはこちらをご覧ください。