10月27日、稲荷山公園の整備に関する専門家委員会(第8回)が練馬区役所地下多目的会議室で開催されました。委員会では計画区域における白子川右岸側の平面イメージ図(案)や活用案が報告され、新たに高台の展望台・デッキや駐車場を設ける案などが示されました。傍聴席には地域住民、報道関係者、議員等が出席。委員会では公園整備後の周辺住民への騒音の配慮や住民協働の重要性などが指摘された一方、立ち退きを迫られている計画地および住民などへの配慮は一切示されず、住民との溝の大きさが改めて浮き彫りとなりました。

■ 当日配布された資料

1.稲荷山公園のあり方について(主要整備イメージ)

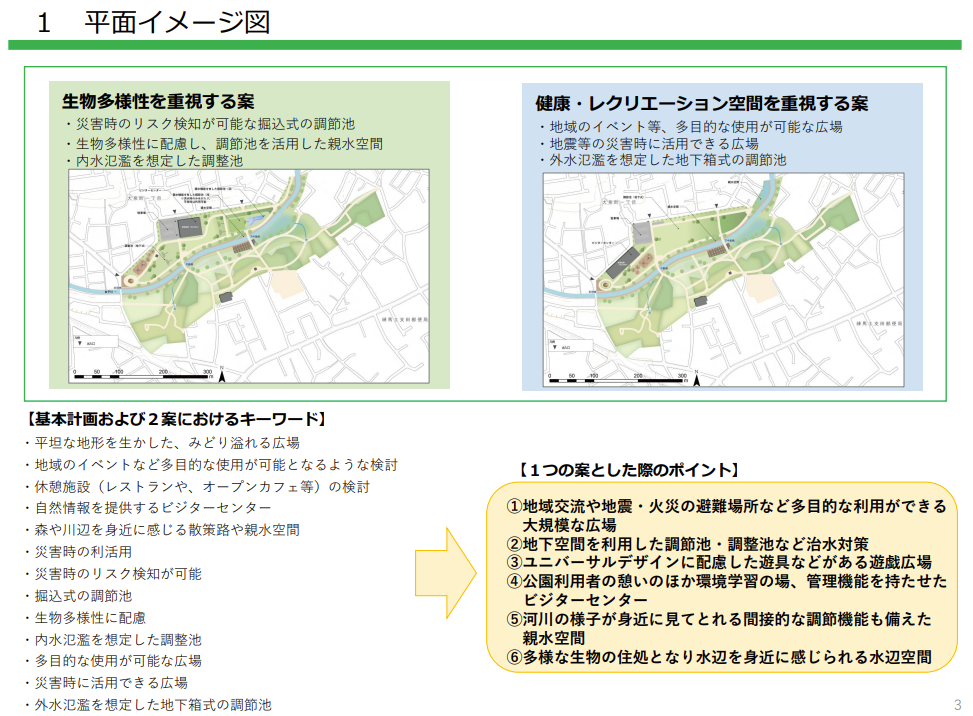

今回の委員会では、これまで公園の目的として示されてきた➊生物多様性重視案、➋健康・リクリエーション重視案、➌当初の基本計画イメージの3案のメリットをまとめて、6つのキーワードがたたき台として提示されました。

1.多目的に利用可能な大規模広場(地域交流・避難)

2.地下の調節池・調整池による治水機能

3.ユニバーサルデザイン配慮の遊具広場

4.憩い・環境学習・管理機能を有するビジターセンター

5.河川状況が身近に分かる間接的調節機能を備えた浸水空間

6.多様な生物の住み場となる水辺空間

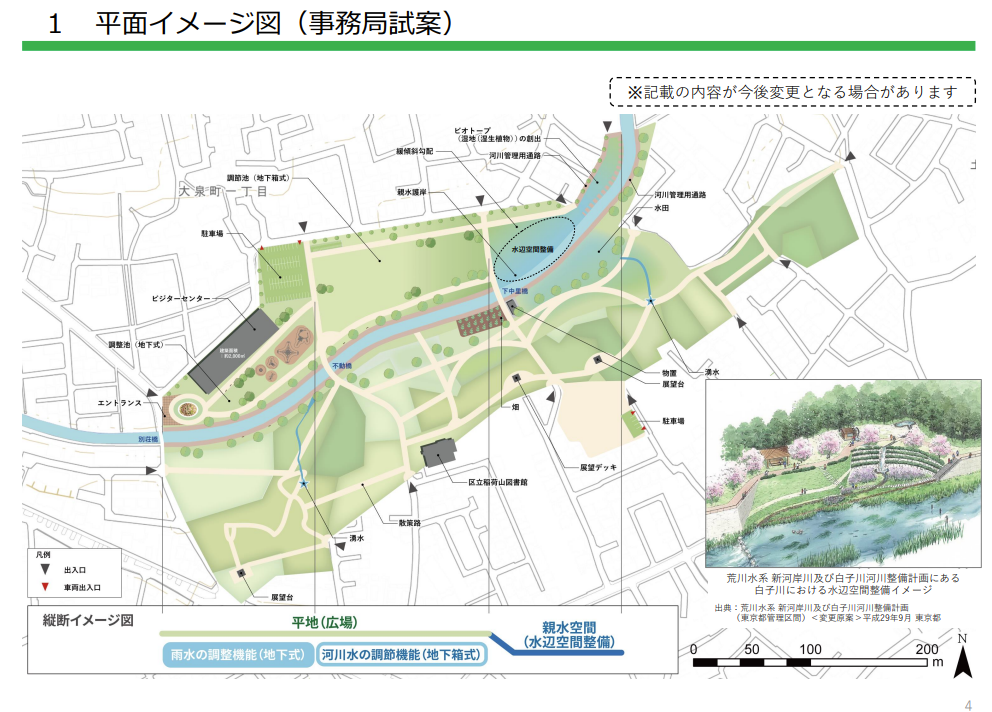

そのうえで、公園をエリアごとに次のようにゾーニングしています。

1.公園西側:広場と地下調整機能を重視。ビジターセンターを近くに配置し、中央に広いエリアを確保。

2.中央:大規模広場と地下調整機能を中心に、多目的利用に対応。

3.公園東側・下流側:浸水空間と水辺環境を確保。二段地形とし、中央近くに親水空間、最下流に水辺環境を配置。

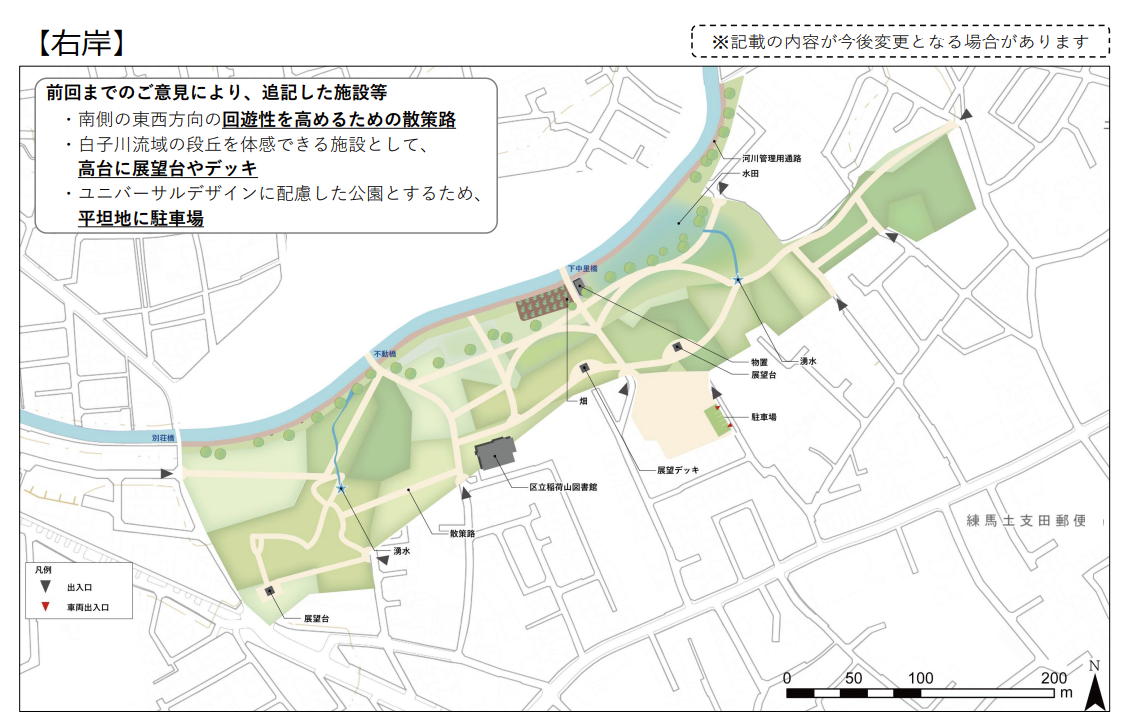

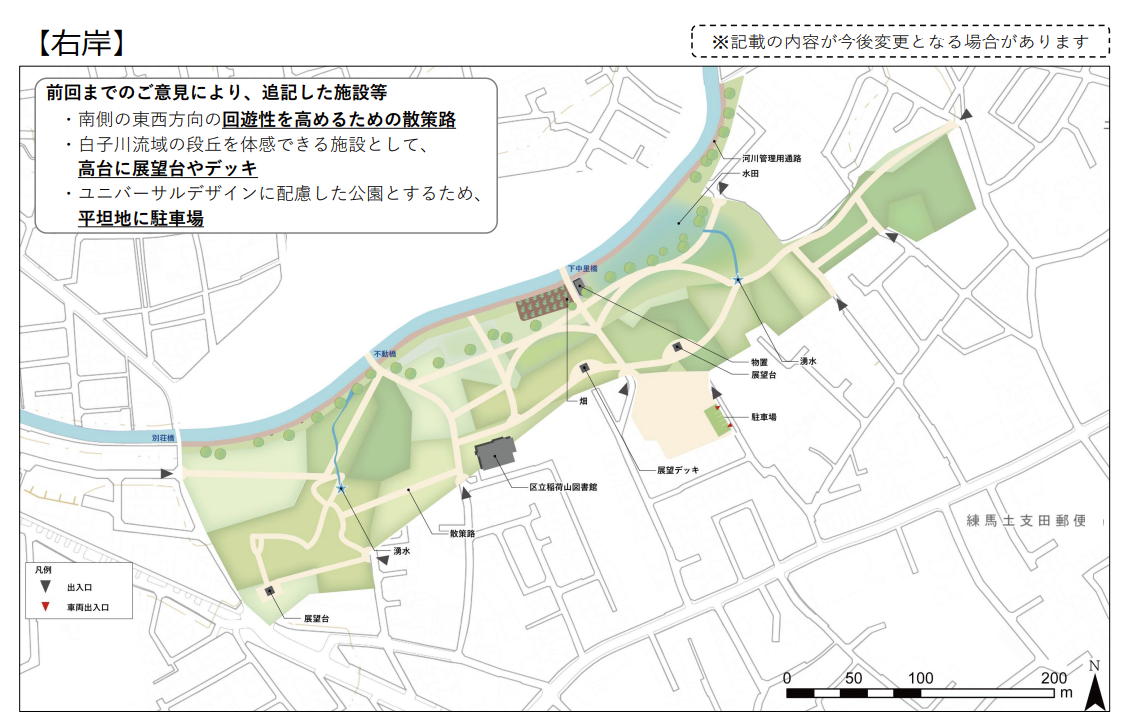

2.白子川右岸側の整備イメージ

今回の委員会では、特に白子川右岸側の平面イメージが示されました。案では、「白子川流域の段丘を体感できる施設」として高台に展望台やデッキを設置し、「ユニバーサルデザインに配慮した公園」とするため平坦地に駐車場を整備するとしています。委員会では、近隣への騒音配慮や緑の保存の必要性が指摘されました。

しかし、一方で公園の整備により立ち退きを迫られる400世帯超の住民への配慮は一切示されませんでした。また、傍聴した住民からは委員会の後に見晴らし台について、「目前に高木が茂っており、展望を得るには少なくとも数十メートルの高さが必要」との指摘があり、実現性への疑問も示されました。これに対し区は「高さなどは今後検討」とのことで、住民の疑問に十分応えるものではありませんでした。

3.稲荷山公園の平面イメージ図を踏まえた公園利活用(案)について

区の計画では、右岸を「森を守り育てるゾーン」に分類しています。

“樹林や湧水が残る右岸は、都心近くに位置しながら希少な動植物と出会うことができ、武蔵野の面影を感じられる景観を創出します。散策しながら四季が織りなす風景を楽しめるとともに、地域の方々の身近な憩いの場となります。

右岸では、植物や動物の関わりなど生物多様性のほか、樹林地管理や農業などを楽しく学ぶことで、自然環境への探求心を育み、世代を超えた交流が促進されます。”

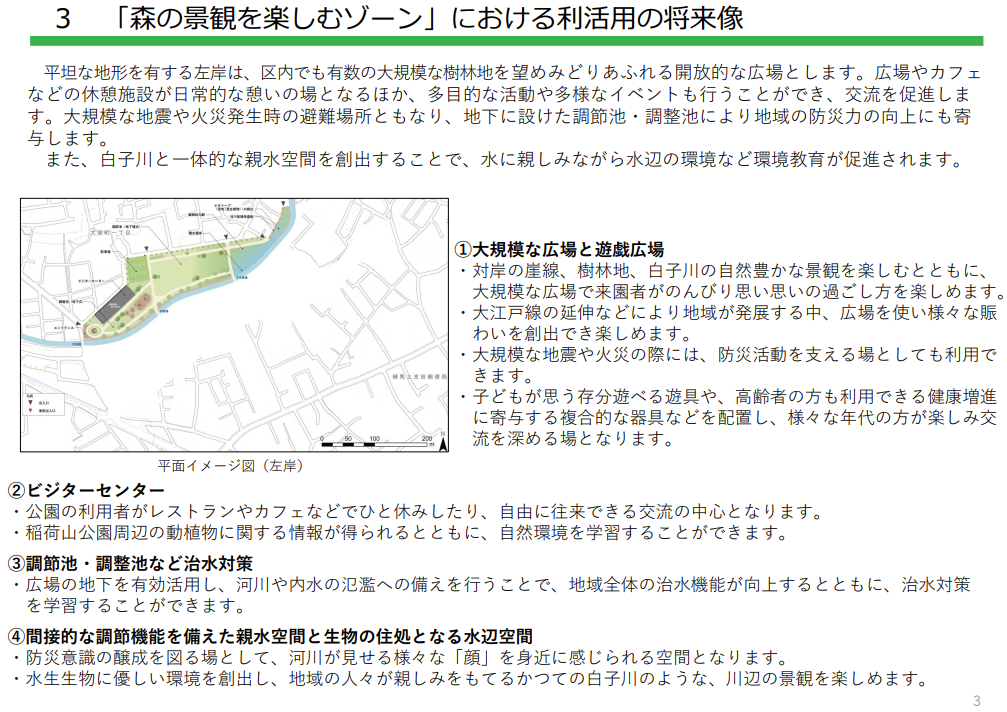

左岸については、「森の景観を楽しむゾーン」としています。

“平坦な地形を有する左岸は、区内でも有数の大規模な樹林地を望め、みどりあふれる開放的な広場とします。広場やカフェなどの休憩施設が日常的な憩いの場となるほか、多目的な活動や多様なイベントも行うことができ、交流を促進します。大規模な地震や火災発生時の避難場所ともなり、地下に設けた調節池・調整池により地域の防災力の向上にも寄与します。

また、白子川と一体的な親水空間を創出することで、水に親しみながら水辺の環境など環境教育が促進されます。”

4.そこに住む住民の声はどこへ?

さらに資料では、

「カタクリやキツネノカミソリなど希少な植物の保全を、区と地域の方々などで協働して取り組めます」とされています。

しかし、数十年にわたって地域のカタクリを増やし守ってきたのは、まさに現在、練馬区が公園予定地として立ち退きを求めている住民の方々です。

8回の委員会、毎回傍聴してきましたが、住民が発言できる機会は一度も設けられていません。住民が求めているのは、専門家委員会の委員に現場の声を直接聞いてもらい、その声を反映させることです。現在、見晴らし台やレストラン、広場などの設置を検討している場所には、数十年以上にわたり暮らしてきた人々の生活があります。

「この計画が始まって5年目になろうとしている。心配しながら知り合いの5人が亡くなってしまった。」

こうした声を、区は重く受け止めるべきだと考えます。

5.そもそも稲荷山公園の目的は?

2022年5月に策定された「稲荷山公園基本計画」(整備イメージ)では、公園整備の目的について以下のように示しています。

“「稲荷山公園」は、白子川をはさんで大規模な崖線の森と草地が広がる昔ながらの自然豊かな景観「武蔵野の面影」を再生し、後世に残していくことができる区内で唯一の公園です。区は、既存の自然環境を拡充するため、樹林地を計画的に拡大するなど、新たな取組を進めることで、多様な動植物が生息できる特色ある公園づくりを行います。”

しかし、いつの間にか公園の機能にはレストランやカフェ、見晴台なども加えられており、当初の目的からずれているのではないかとすら思えます。400世帯の立ち退きを求めるこの計画、工事費も高騰し、住民の理解や協力が十分に得られていない中で、一度立ち止まって見直すべきです。

これまでの訴えはこちらをご覧ください。