2026年度(令和8年度)入学の中学校選択制度について、練馬区から最新の集計状況が報告されました。抽選が行われる予定の中学校は今年度の11校から7校へと減った一方で、一部の「人気校」に希望が集中する傾向はむしろ強まっています。

■ はじめに

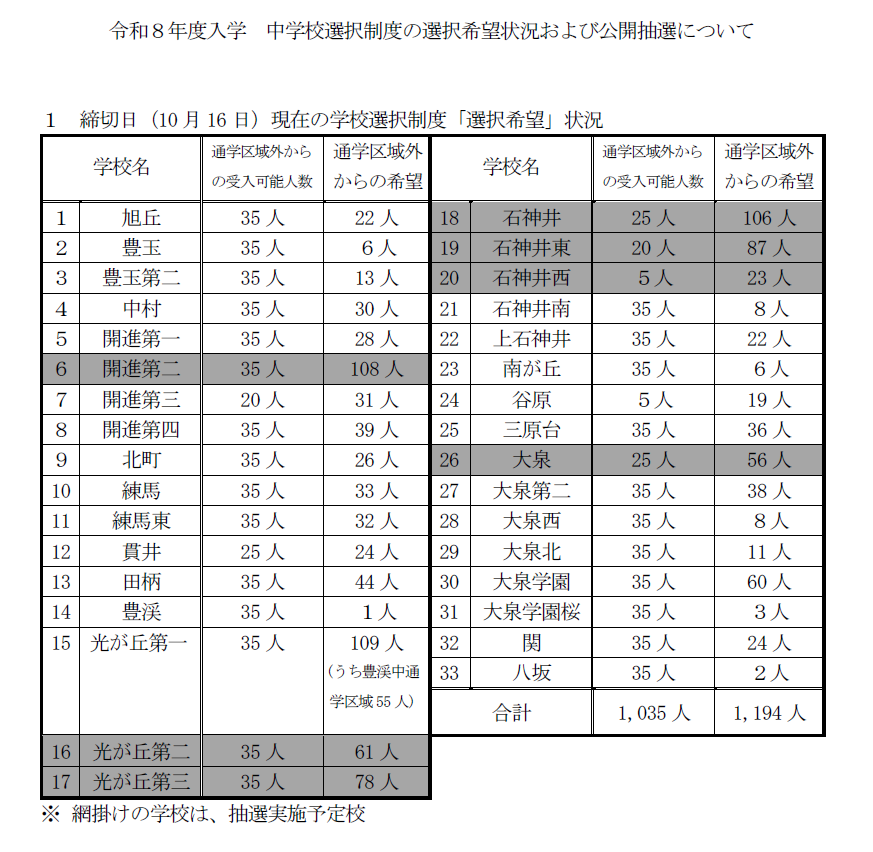

11月20日の文教児童青少年委員会で、「令和8年度入学 中学校選択制度の選択希望状況および公開抽選について」の報告がありました。

01【資料1】令和8年度入学 中学校選択制度の選択希望状況および公開抽選について

2026年度(令和8年度)の選択希望の状況を見ると、現時点で抽選の実施が見込まれる中学校は、次の7校です。

- 開進第二中学校

- 光が丘第二中学校

- 光が丘第三中学校

- 石神井中学校

- 石神井東中学校

- 石神井西中学校

- 大泉中学校

■ 今年度との違い

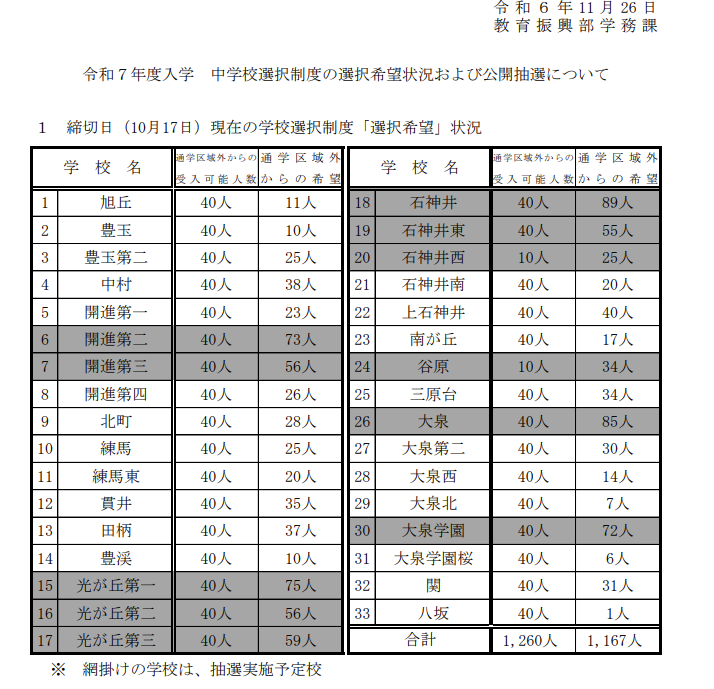

今年度(2025年度入学・令和7年度)では、次の11校で抽選が行われました。

02 【資料2】令和7年度入学中学校選択制度の選択希望状況および公開抽選について

- 開進第二中学校

- 開進第三中学校

- 光が丘第一中学校

- 光が丘第二中学校

- 光が丘第三中学校

- 石神井中学校

- 石神井東中学校

- 石神井西中学校

- 谷原中学校

- 大泉中学校

- 大泉学園中学校

このうち、

- 開進第三中学校

- 光が丘第一中学校

- 谷原中学校

- 大泉学園中学校

の4校は、来年度は抽選なしで入学できる見込みとなりました。

一方で、令和8年度の希望状況を詳しく見ると、少数の「人気校」への希望が、これまで以上にはっきりと偏っていることが分かります。

とくに、石神井中学校は受け入れ可能人数25名のところに106名、開進第二中学校も受け入れ35名に対して106名と、倍率の高さが際立っています。

■ 人気校への集中と学校選択制度の課題

区は、人気校の主な特徴として、駅から近い、部活動が盛んで多彩である、友人関係(兄姉・友人が通っている など)といった点を挙げています。

しかし、こうした要因の多くは学校の努力だけでは変えにくいものです。

一方で、豊渓中学校のように、学区内には一定数の児童がいるにもかかわらず、学校選択制度によって多くの子どもが他地域の学校を選び、その結果として「過小規模」が深刻化、統廃合が検討されているケースもあります。

学校選択制度は、「子どもや保護者が学校を選べる」ことを目的に導入された制度ですが、現状では一部の学校には希望が集中し、一部の学校は敬遠され、統廃合の対象となるという課題が発生しています。

■ おわりに

今回の報告では、抽選校の数だけを見ると「11校から7校に減った」と一見落ち着いてきたようにも見えます。しかし中身を見れば、希望がごく一部の学校に過度に集中する課題が浮き彫りになりました。

子どもたちが安心して通える学校をどう地域に残していくのか。そして、「選べる制度」が本当に子どもたちのためになっているのか。

今後も区議会で、学校選択制度の課題について、引き続き問い続けていきたいと思います。ご意見などあればお寄せください。これまでの訴えはこちらをご覧ください。