練馬区は石神井台にある三宝寺の山門を指定文化財に新たに登録することを決定。山門は江戸時代後期の社寺建築で装飾性豊かな彫刻等でおおわれています。徳川家光が立ち寄ったとの伝説もあるとのこと。令和7年1月16日付の練馬区文化財保護審議会答申に基づくものです。

2月17日の区民生活委員会において、「令和6年度練馬区指定・登録文化財について」の報告がありました。令和6年度は石神井台1丁目の三宝寺にある山門を指定文化財として新規に登録するとともに、区錦二丁目の金乗院山門を登録文化財から解除することになりました。資料はリンクからご覧ください。

指定文化財とは

区では、かけがえのない文化財を保護・保存し次代に引き継いでいこうと、昭和61年10月に「文化財保護条例」を定め、区で必要と認めたものを登録文化財に登録し、登録文化財のうち重要なもの指定文化財に指定しています。(出典:練馬区)

指定文化財の登録 三宝寺山門

今回登録された三宝寺山門は1827年に建立された可能性が高く、徳川家光が立ち寄った伝承もあるとのこと。

三宝寺山門 練馬区石神井台一丁目 15 番

本山門は、木造、屋根は銅板瓦棒葺、切妻造、一間一戸、本柱2本に前後4本の袖柱を立てる四脚門で、左右に後補の袖塀をつけている。『三宝寺誌』に記された棟札の内容から、文政 10 年(1827)に建築された可能性が高い。江戸時代後期の社寺建築は、素木でありながらも装飾性豊かな彫刻等で全体を覆う傾向があり、本山門も各柱の木鼻の彫刻や虹梁などに、その時代の特徴がみられる。また、江戸幕府の三代将軍徳川家光が狩猟の際に立ち寄った伝承があることに加え、一般的には使用されなかった欅材を用いていること、しっかりした木割りであることから、「御成門」として造られたことがうかがわれる。(出典:練馬区)

(出典:練馬区)

登録文化財の解除 金乗院山門

指定文化財の登録とあわせて、錦二丁目の金乗院山門について、登録文化財からの解除申請がありました。同山門は平成 30 年度の登録有形文化財ですが、山門の柱等の腐食により、所有者から建て替えの申し出があったとのことです。

金乗院山門 練馬区錦二丁目4番

形式は薬医門。一間一戸で前方に本柱2本、後方に控柱2本がある。本柱が門の中心線上から前方に出ている。屋根は切妻造、桟瓦葺である。総高 5.28m、桁行約 3.064m(10.1 尺)、梁間約 1.818m(6尺)。明治期の東京府文書(東京都公文書館所蔵)の記載、山門の柱・梁の状態から、築後 100 年以上経過しているものと判断される。(出典:練馬区)

補助金要綱の見直しを

今回の指定・登録解除により指定文化財は 50 件、登録文化財は 219 件となります。

新たな登録とあわせて、腐食により登録を解除せざるを得なかったことは非常に残念です。

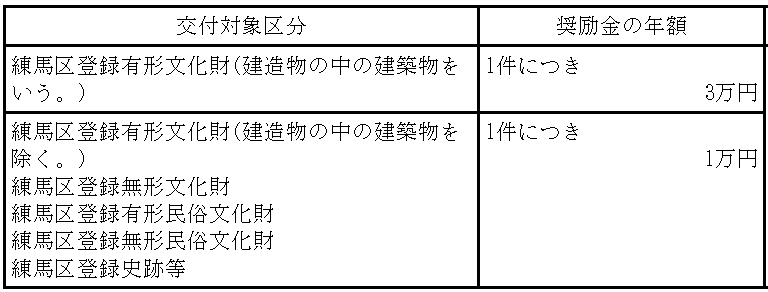

練馬区では有形文化財として登録することで、建築物の場合、年間3万円程度を奨励金として支給していますが、この金額は「練馬区文化財保護事業に関する奨励金および補助金交付要綱」が策定された1987年以来変更されていません。

物価高騰の中で、今後も登録解除の動きが広まらないためにも、補助金要綱の見直しも必要だと思います。