4月23日の文教児童青少年委員会、「子どもの権利条例」の策定を求める陳情(第93号)の質疑が行われましたが、練馬区は区としての策定を否定しました。子どもの権利条例は「子どもの権利を総合的に守るための条例」とも言われており、23区でも世田谷区や杉並区、葛飾区など約半数の自治体で作られています。なぜ練馬区は拒否するのでしょうか?

子どもの権利条例とは?

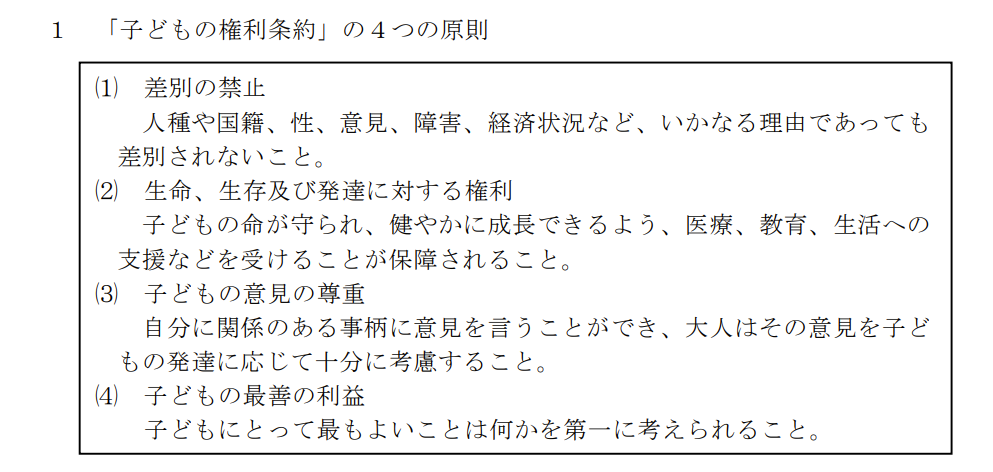

1989年に国連総会で採択され、日本も94年に批准した「子どもの権利条約」。条約では「子どもの最善の利益」「差別の禁止」「生存と発達」「子どもの意見の尊重」の4つの原則などが掲げられています。

(出典:練馬区)

この理念を踏まえ具体的な施策を実現するために、自治体で独自の条例策定が相次いでおり、練馬区の回答(2025年4月現在)では23区の内、半数の自治体では制定されているとのこと。全国での状況はこちらをご覧ください。

文教児童青少年委員会に提出された資料は下のリンクからご覧ください

02_【資料1】陳情第93号 練馬区子どもの権利条例制定を求めることについて。

なぜ練馬区は策定しないの?

練馬区は策定しない理由として

「理念を掲げるだけでは子どもの権利を守れるものではなく目に見える施策を掲げていくことが必要」

としたうえで、「練馬区教育・子育て大綱」、「練馬区子ども・子育て支援事業計画」に示す施策や考え方の中で、子どもの権利条約や都が既に策定した条例を踏まえており、独自に策定する考えはないと回答しています。

しかし、教育子育て大綱や子ども子育て支援事業計画の中に子どもの権利条約についての直接的な言及はなく、子どもの意見表明権などについても明記されているとはいえません。

子どもの権利条例は理念のみを訴えるものなのか?

そもそも、子どもの権利条例は理念を訴えることだけではありません。条例の一番の目的は、子どもの権利について、具体的に定め、その保障のあり方や、子どもの参加、救済の仕組みなど、より実効性のあるものにすることにあります。

地方自治研究機構によると、子どもの権利条例を策定した自治体のうち、多くの自治体では、子どもの権利侵害の救済や相談を行うための第三者機関として、権利救済委員会、権利擁護委員会、権利救済委員、こどもオンブズパーソン等の設置を規定しており、また、子どもの参加や意見表明に関する規定を置き、「子ども会議」の設置や開催に関する規定を置く自治体も多くあります。

23区での取り組みの資料は下記をご覧ください。

練馬区で子どもの権利侵害の救済や相談をおこなうための機関を確認すると、子ども家庭支援センターや学校とのこと回答であり、第三者機関は存在しません。また、子どもの意見表明権についても、以前谷原保育園の閉園について、子どもの意見を聞くべきと質問した際には、

との回答でした。また、2024年6月には区内の小学校の学校だよりで「先生の言うことはすべてしっかり聴きなさい」と保護者に後押しするように依頼していたことも判明。行政においても子どもの権利が十分に尊重されているとはいえません。

練馬区でも子どもの権利条例の制定を!

練馬区が子どもとっても暮らしやすいまちになるために、子どもも権利の主体として条例で明確に位置付けるべきです。

過去の訴えはこちらをご覧ください。