発達障害のある子どもたちが、学校での学習や生活の困難を少しでも乗り越えるために受ける「通級指導(通級)」。この支援を受け始めるまでに、全国の多くの自治体で数か月もの時間を要している現状をNHKが昨年報じました。今回、情報公開請求を行ったところ練馬区においても、支援開始までに3か月を超えるケースがあることが明らかになりました。

発達障害の子どもたちに、必要な支援が届いていない現実

—練馬区も例外ではありません

NHKの記事によれば、東京都内の4割を超える自治体で、通級指導を利用できるようになるまでに数か月かかるとのことです。(「発達障害の子“通級利用に数か月かかる場合も”都内の4割以上 自治体アンケートからみえた“学びの壁”」リンクはこちら)

(出典:NHK)

練馬区の実態を明らかにするため、NHKが行ったアンケート結果を情報公開請求で区から入手しました。

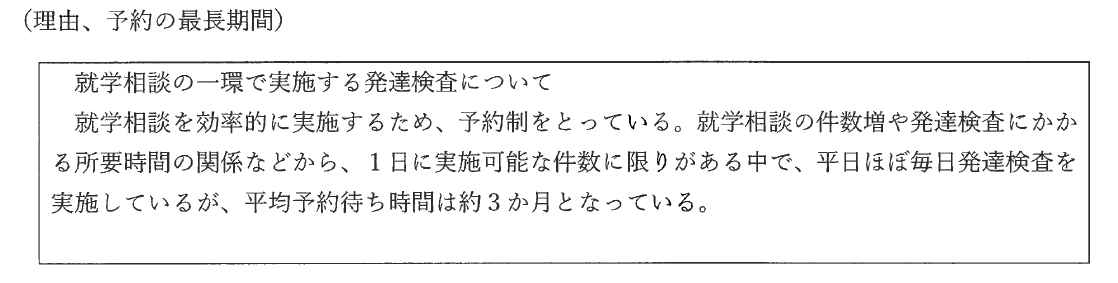

その結果、練馬区でも、通級指導の利用条件となる臨床心理士など専門家による検査に、平均して3か月以上もかかっていることが分かりました。現在でも状況はほぼ同じとのことです。

NHKの報道でも、こうした支援の遅れによって不登校になるケースがあることが指摘されています。学びを支えるはずの制度が、子どもたちにとっては逆に“壁”となってしまっている。これは見過ごせない事態です。

もうひとつの“壁”—教員不足

さらに、自治体へのアンケートでは、慢性的な教員不足によって通級指導の開始が遅れると回答した自治体が、7つに上りました。

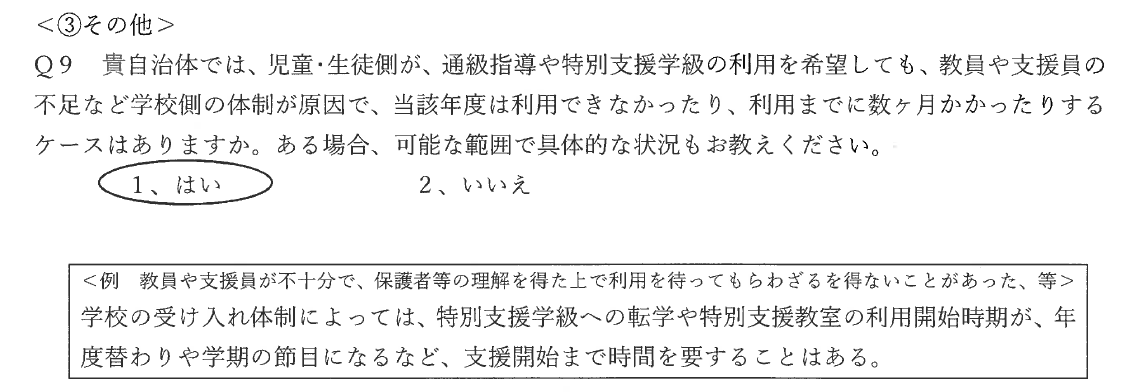

練馬区も、「学校の受け入れ体制によっては、特別支援学級への転学や通級指導の開始時期が年度替わりや学期の節目となることがあり、支援開始まで時間がかかる場合がある」と答えています。こちらも現在に至るまで状況は変わっていません。

制度が整っていても、それを支える人材がいなければ、子どもたちは必要な支援にたどりつけません。

区として迅速な対応を

NHKの報道で専門家はこう語っています。

「支援のタイミングを逃してしまうと、学校生活で失敗体験を重ねて心が傷ついたり、人間関係で深く苦しんだりして、不登校やひきこもりといった二次障害を引き起こすこともある。」

文科省が7月に公表した「令和5年度通級による指導実施状況調査結果」においても2023年度に通級による指導を受けた児童生徒は20万3376人で、過去最多となっています。この結果を踏まえ、同省は16日付で全国の都道府県教育委員会などに向けて通知を出し、通級による指導の一層の充実を求めるとともに、特に中学校・高校で促進するよう呼び掛けています。

「令和5年度通級による指導実施状況調査」の結果について(通知)

子どもにとって、1か月、1年の遅れは、私たち大人が想像する以上に大きな意味を持ちます。

発達検査の待機をなくすことは、予算次第で解消できる課題でもあります。支援が必要な子どもたちが、安心して学べる環境を作るためにも、一人ひとりの子どもに、必要な支援が届くよう今後も訴えさせて頂きます。ぜひご意見などお寄せ頂けたら幸いです。

過去の訴えはこちらをご覧ください。