皆さんは、小・中学校のプール授業にどんな思い出がありますか?

私自身、中学時代は水泳部の部長として、夏の陽射しの下で真っ黒になりながら仲間と泳いでいました。夕陽が沈むのを眺めながら泳いだ記憶は今もはっきり残っています。

しかし今、状況は大きく変わっています。猛暑で水温が上がりすぎ、授業が中止になることが珍しくありません。しかもプールを維持するには1校あたり毎年100万円以上がかかります。こうした中で、全国では学校外のプールを使う自治体が半数近くに達しており、「水泳授業の形」はすでに変わり始めています。

今回、練馬区に情報公開請求を行い、小学校のプール授業に関する全国との違いを分析しました。そこから見えてきたのは、練馬区が全国の中でかなり「例外的」な存在だという事実でした。

■全国では半数が学校外プールを利用、練馬区は全校で自校プール

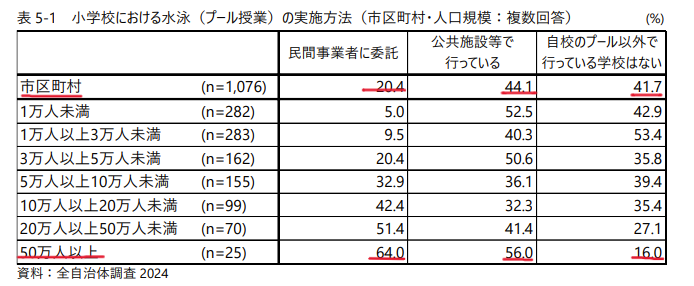

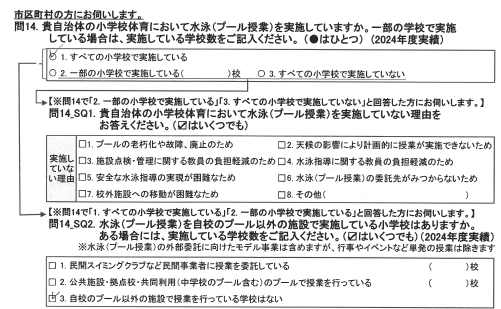

笹川スポーツ財団が2025年7月に公表した「スポーツ振興に関する全自治体調査 2024」によると、小学校の水泳授業で「公共施設等を利用」する自治体は44.1%。人口50万人以上に限れば、「自校のみで実施」している自治体はわずか16%に過ぎません。

「スポーツ振興に関する全自治体調査2024」の全文はこちらのリンクをご覧ください。

(出典:スポーツ振興に関する全自治体調査2024)

それに対して練馬区は—全65小学校が自校のプールで実施。これは全国的に見てもかなり特異です。

(出典:笹川スポーツ財団の調査に対する練馬区の回答)

■指導もすべて教員任せ、全国では専門家活用が主流に

あわせて、情報公開請求によると練馬区ではすべての水泳授業を教員が担当しています。

しかし全国の50万人を超える自治体では64%が民間事業者に委託し、スイミングスクールなど専門家の指導を取り入れています。全国の自治体で民間委託が広がっている現状がある中で、技術面でのサポート体制は、大きく異なります。

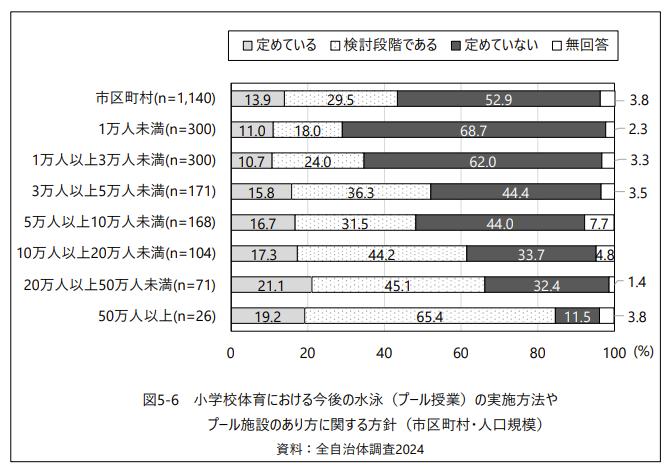

■84%の大規模自治体がすでに方針を策定・検討中

水泳授業やプール施設の在り方について、人口50万人以上の自治体の84%が「既に定めている」または「検討中」と回答。

練馬区も「検討段階」としていますが、全国的な動きに比べれば遅れが見えます。

■今こそ、議論を始めるとき

全国ではすでに、学校外プールの活用や民間委託が進み、水泳授業の形は変わっています。

練馬区では依然として全校で自校プールを維持していますが、老朽化対策、維持費、猛暑による中止リスクなど課題は山積です。

子どもたちに安全で充実した水泳授業を届けるために、これからのプールの在り方を真剣に考える時が来ています。ぜひ皆さんからもご意見をお寄せください。

これまでの訴えはこちらをご覧ください。