みなさんはベビーシッター制度を利用されたことはありますか?9月16日の文教児童青少年委員会で、練馬区の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)」の拡充について報告されました。東京都の補助事業を活用し、障害児・ひとり親家庭の上限時間の引き上げや、障害児の小学校6年生までの対象年齢拡大が示されました。他方で、昨年度の利用をみると上限時間まで活用された方はわずか3%。制度の拡充も必要ですが、兄弟児の利用が困難な事や、償還払いとなっていること、手続きや煩雑なことなど、より使いやすい制度にする必要があります。

委員会の資料はこちらをご覧ください:12【資料10】ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の充実について

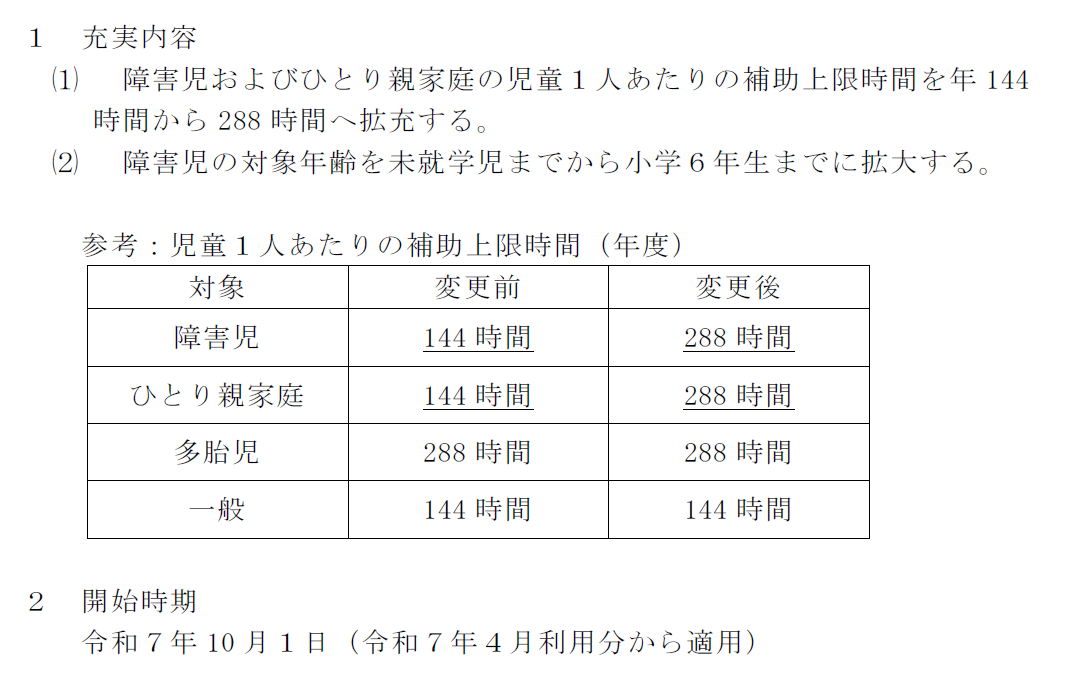

■ 今回の拡充のポイント(2025年10月1日開始、4月利用分から適用)

・上限時間を拡大:障害児・ひとり親家庭は年144時間 → 288時間に引き上げ。

・対象年齢を拡大(障害児):未就学児に限っていた対象を小学6年生までに拡大。

本事業は、都の補助を前提に設計されており、区の負担はありません。利用者は民間事業者と直接契約し、償還払いで区に申請する仕組みです。初回利用時には、事業者側に「(都の)利用支援事業を使いたい」旨を必ず伝える必要があります。

■ 上限時間まで使っている方は3%のみ

昨年の7月に制度が開始されましたが、区の報告では昨年度の利用者は803名、延べ35,798時間とのこと。1人あたり年44.6時間(= 35,798÷803)。区の上限144時間に対する到達率はわずか3%です。

■ 制度拡充も大事だけれど、使いやすい制度に変更を!

利用者からは、未就学児に限定されているものの、小学校に通う兄弟がいる場合には対象とならず、利用しづらいとの指摘を頂いています。こうした状況を受け、港区では独自に小学校6年生までを対象としています(港区の制度はこちら)。また、東京都は学童の待機児童対策をしている自治体では小学校3年生までの利用を認めており、練馬区でも対応すべきだと思います。

さらに償還払いとなっている中で、毎回建て替えなければいけないこと、さらには書類申請が大きな負担にもなっており、そうした部分での改善も必要だと思います。区は今後検討するとのことでしたので、ぜひ引き続き訴えたいと思います。

また、委員会でのやり取りの中で、ベビーシッターの費用について2500円までの補助を行っていますが、それで十分なのかという指摘をさせて頂きました。区の回答は平均では2400円とのことでしたが、他方で例えば障害児への派遣の場合に費用が異なるかなどは区としても把握されていないとのこと。より使いやすい制度とするためにも、費用の把握を求めました。

■ まとめ

制度が拡充されたのは歓迎しますが、まだまだ保護者から見ると使いづらい部分も多くあります。委員会で指摘した点についても改善するよう、今後も訴えます。ぜひご意見などお寄せください!