9月11日の文教児童青少年委員会で、議案第107号「練馬区乳児等通園支援事業の設備および運営の基準に関する条例」について報告がありました。来年4月(2026年度)からの本格実施に向け、これまで要綱で運用してきた枠組みを条例として整えるというものです。7月開始の試行から2か月で実施園は増えましたが、9月時点で申込330人に対し定員は61人、既に200人以上が落選という厳しい状況が続いています。本格実施に向けての課題を指摘します。

※委員会配布資料:02【資料2】議案第107号 練馬区乳児等通園支援事業の設備および運営の基準に関する条例

■ 条例・基準の骨子(国基準を上回る点)

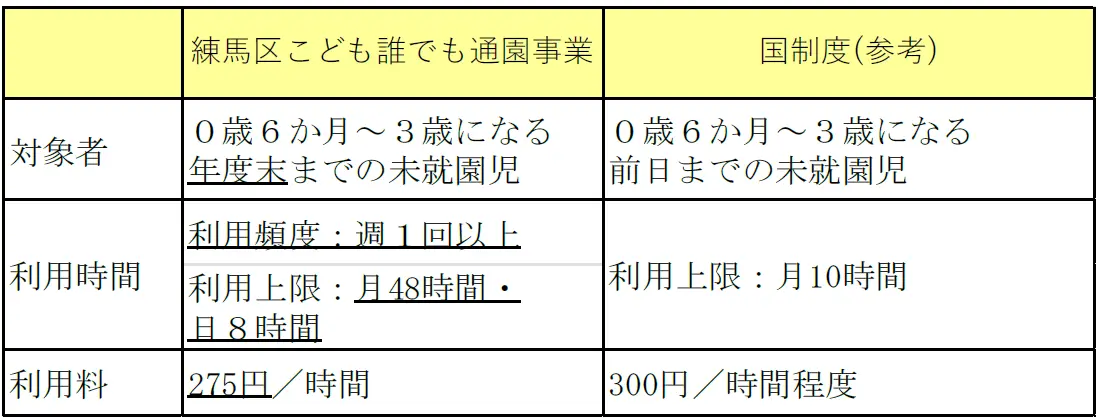

区は国の枠組みを踏まえつつ、対象年齢を「3歳になる年度末まで」に拡大、乳児室は1人3.3㎡以上、3歳以上はおおむね15:1の職員配置、保育士割合6割以上を明記しました。登録時の事前面談を必須化している点も、国の手引き(努力規定)より一歩踏み込んでいます。

■ 受け皿不足:既に200名以上が落選

9月1日時点で申し込みは330人に対して定員は61人、空き園は3園のみでした。今後も拡大するとのことですが、実態として申し込んでも入れない家庭が多数に上ります。「誰でも」と掲げる以上、実数としての定員拡大を急ぐ必要があります。

※現在の受け入れ状況はこちら

■ 契約期間が園によって違い:一年契約が中心に

園ごとに契約期間は異なりますが、通年契約が中心です。事務手続の簡便さや収入の安定を考えれば園が長期契約を選好するのは当然で、その選択を責めることはできません。ただ、年度途中の新規希望者はほとんど空きがないという構造的な問題が残ります。各園に全て委ねるだけでなく、短期定期(2~3か月)を一定割合で設け、回転率を高める設計が必要です。

■ こども誰でも通園は無料、一方で「一時預かり」は有料のまま…

実施拡大の裏側で、一時預かり枠の転用が進み、これまで「困ったときにスポットで使える」選択肢が減っています。ここには制度設計上の役割の違いがあります。

-

一時預かり:通院・面接・急用などに対応するスポット型

-

こども誰でも通園:毎週決まった曜日・時間に通う定期型

しかし現在、こども誰でも通園は原則無償で、一時預かりは有償のまま。結果として、無償の定期枠が拡大するほどスポット型が縮むという逆転が起き、「受かった人は無料、落選した人は有料」という負担の不公平も生じています。さらに、今年度から東京都が第1子の0~2歳保育料を無償化したことにより、定期型を選ぶ誘因が強まり、制度のいびつさが増幅しています。

提案:一時預かりも無料化(または大幅軽減)へ段階的に移行し、短時間・緊急利用の専用枠に独自補助を入れるなど、料金逆転の是正と機能維持を図るべきです。

■ 抽選の透明性は?

定員超過時は各園が抽選で選定しますが、園ごとに運用がばらつくと恣意性への不安が残ります。来年度に向け国の共通申込システムが予定されていますが、仕様は未定。移行までの間、区として抽選方法・優先順位(きょうだい・医療的ケア児等)の統一ルールを示し、年齢・時間帯別の抽選結果を公開するなど、暫定の透明化策が必要です。

■ 職員配置6割保育士 “スポットワーク”の扱いは慎重さを

区は保育士割合6割以上を規定。一方、隙間バイト(スポットワーク)の活用は直ちに違法ではないとの整理にとどまっています。短時間・不定期の人員で安全と継続性をどう担保するのか。常勤中心を基本に、スポット活用は上限比率・資格要件・事前研修・2名体制などの厳格条件を明文化し、監査の実効性を高めるべきです。

■ 障害児の受け入れ 「協力依頼」止まりから前進を

障害児は優先受け入れとされていますが、現状は事業者への協力依頼が中心です。**受入加算(例:+400円/時)**があっても、追加配置の最低基準は未整備で、実績データの把握・公表も十分ではありません。合理的配慮の内容・実施状況の定期公開と、加算が確実に配置へつながる仕組みを整える必要があります。

■ インセンティブ設計 「1枠5,000円/月(園上限24万円)」の副作用

区は国の時間給付に加えて、契約した利用枠に対し月5,000円(園上限24万円)の独自補助を導入しました。枠の確保・維持には有効ですが、長期固定化を促す副作用もあり得ます。

■ 目標「来年度150人」は現実的か―ロードマップを

計画上は2026年度に1日あたり150人の定員を目標としていますが、9月1日時点の実勢は61人規模。参加意向は“複数”とされていますが、開所時期・園数・定員の具体化は道半ばです。現実的な目標設定を行うべきです。

■ 今後に向けて

制度自体は評価できます。だからこそ、定期型(誰でも通園)とスポット型(一時預かり)の二本立てを整合させる必要があります。「受けたい時に受けられる」を目標に、受け皿の実数拡大と納得できる選定の透明化、そして現場の質の担保を、条例制定と同時並行で進めるよう求めます。

これまでの訴えはこちらをご覧ください。