10月10日、令和7年練馬区議会第三回定例会の最終日に豊渓中学校の統廃合の反対に関する陳情第99号、104号、105号の3件の陳情を審査しました。議決の結果、いずれも不採択となりました。

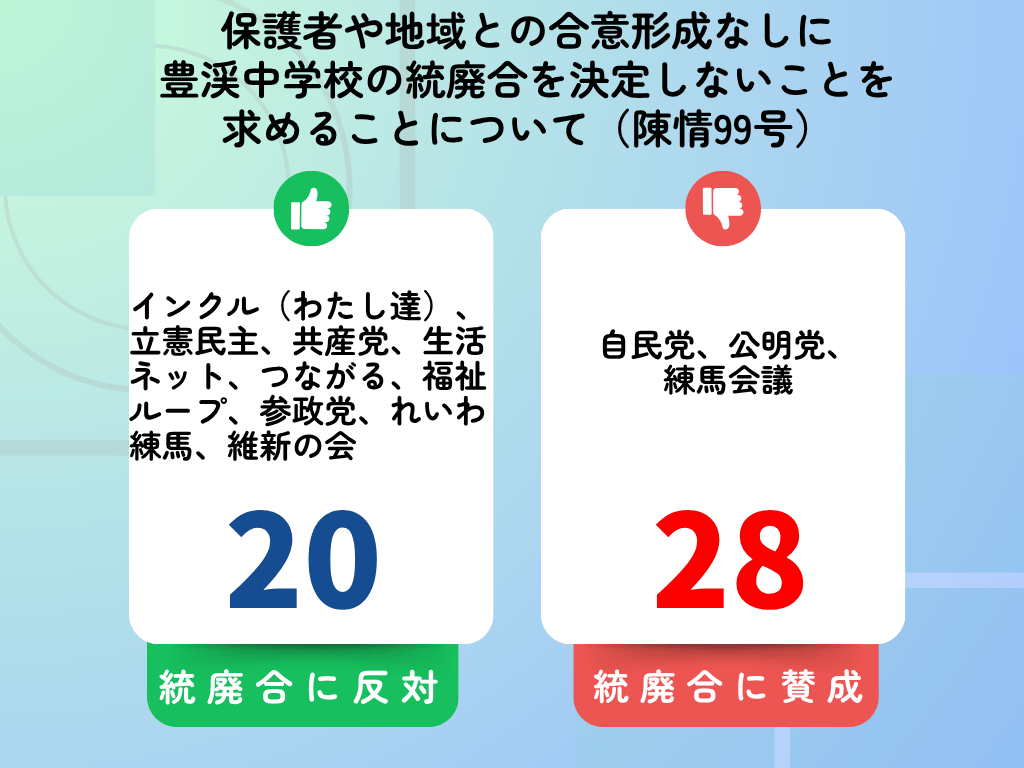

しかし、特に陳情第99号「保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めることについて」では48名の議員のうち、20名が賛成、区の強引なやり方に対して議会を二分する強い反対の意思が示されました。陳情の賛否でこれほど意見が分かれたこと、10年間の議員活動でも記憶にありません。これまでの議論と本会議での議決前に行った討論の内容をご報告します。

陳情に対するこれまでの議論

陳情第99号、陳情第104号、陳情第105号は2025年3月14日に文教児童青少年委員会に付託され、8月21日に質疑(報告はこちら)、同28日の審査(報告はこちら)の結果、委員会では不採択となりました。その後に10月10日の本会議で議決されたものです。委員会では特に、統廃合を実施する際の前提である「住民の理解と合意」が全く進んでいないことを指摘し、計画の見直しを訴えていました。

陳情の要旨

-

陳情第99号:保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めることについて(保護者、地域住民など1900名以上が署名)

─ 保護者・地域の十分な理解と協力が得られるまで、統廃合を決めないよう求めるもの。 -

陳情第104号:教育学的根拠が不十分な学校統廃合対象校の区独自選定基準の見直しについて

─ 学級数に加えて校庭面積などの独自基準が恣意的で妥当性を欠くとして、基準の再検討を求めるもの。 -

陳情第105号:豊渓中学校を対象とした学校統廃合計画を見直し、地域の声の反映を求めることについて(町会、避難拠点運営連絡会、コミュニティスクールの会長などが提出)

─ 統廃合計画の見直しと、地域の声を反映する参画の場の確保を求めるもの。

本会議での討論

インクルーシブな練馬をめざす会を代表して、陳情第99号・第104号・第105号について採択すべき立場で討論を行います。

【住民の合意について】

陳情第99号の要旨は保護者や地域の十分な理解と協力が得られるまで、統廃合を進めないよう求めること。何よりも地域や保護者、子ども達の声に耳を傾けてほしいという切実な訴えでした。1,900名を超える方々が名を連ね、その思いは極めて重いものです。

国の学校統廃合に関する手引き、学校の適正規模・適正配置の検討について、「行政が一方的に進める性格のものではない」と明言し、保護者や地域住民の「十分な理解と協力」を得て丁寧に議論を尽くすことを求めています。

さらに、現在国で進んでいる手引きの見直しの議論においても、統廃合については「地域・保護者・子ども等の関係者の参画を得ながら」検討し、対話と議論のプロセスを大切にすること、地域が“自分事”として考えられる仕組みづくりの必要性を基本に据えています。

練馬区は住民に対して、「説明会で丁寧に説明した」「パブリックコメントも実施した」としたうえで「一定の理解を得た」と述べています。しかし、それはあまりに乱暴です。住民説明会はあくまで情報提供や意見聴取を目的としたもので、合意形成の場ではありません。パブリックコメントも、提出された意見を“考慮”するための手続きでしかなく参画の場とはなり得ません。

こうした中、「豊渓中学校統廃合を考える会」が実施したアンケートにおいても、86%もの方が地域住民との合意形成が十分にできているとは感じられないと回答しています。

同アンケートで小学生からは

「友達と豊渓中に行こうと話していたのに、統廃合と言われてすごくすごく残念でした。教育委員会は話を聞く気はありますか?」という声、

保護者からは「教育委員会は数字だけで判断していて、子どもたちの育っている土壌(環境)を見ていない。」

と言った強い怒りの声が上がっています。

なぜ練馬区はこうした子どもや保護者の声に真摯に向き合ってこなかったのでしょうか。

さらに陳情105号では、練馬区が最大のパートナーと呼んできた町会をはじめ避難拠点運営連絡会、コミュニティ・スクールの会長などが代表者として統廃合反対の意思を示しています。

特にコミュニティ・スクールは学校運営への意見申出を行う重要な役割も担っています。練馬区での初のコミュニティ・スクールが豊渓中で始まったばかり。区の先駆けとなるべく、委員の方々は全力で取り組んでいたにもかかわらず、区は統廃合についてコミュニティ・スクールの正式な同意を取る努力はおろか審議すらもしませんでした。これは皆さんの信頼をも大きく損なうものです。

なぜ長年にわたり区や学校、地域に尽くしてきたコミュニティ・スクールや町会、避難拠点運営連絡会の方々が反対の陳情を出さざるを得なかったか、どんな思いで陳情を出したか、練馬区は理解しているのでしょうか?

【独自の選定基準について】

さらに、陳情第104号では、教育学的根拠が不十分な学校統廃合対象校の区独自の選定基準の見直しを求めています。練馬区は選定基準に関し、学級数に加えて校庭面積といった、全国に例を見ない恣意的な基準を設定しています。さらに区は「適正規模・適正配置検討委員会」を設置し、諮問・審議・答申のプロセスを経たとしますが、委員構成は教育委員会事務局や有識者が中心で、学区域の地域代表や保護者が一切含まれていません。さらに、区教育委員会が諮問し、自ら審議し、また答申を受けるというあまりに非民主的な仕組みです。こうしたやり方は、行政手続法が掲げる「公正・透明な行政運営」の趣旨にも反しています。

【結語】

説明会やパブコメという一方的な場で住民からの参画や理解を得たとするのは、住民、保護者、そして子ども達の思いを踏みにじるものです。区は住民を協働や参画のための対等のパートナーとしていますが、その言葉はあまりに空疎であり、都合の良いときだけ利用しているようにすら感じられます。

地域・保護者・学校が同じテーブルに着き、手続を整え、納得して進むために、いったん立ち止まり、合意形成に向けた努力を行うべきです。以上をもって賛成の討論といたします。

議決の結果

いずれも否決されましたが、特に陳情99号については、議会をほぼ2分する20名もの議員が賛成の意思を示しています。これほど陳情で賛否が伯仲することは10年間議員をしている中でもほとんど記憶にありません。また今回反対した与党の議員からも、区の強引なやり方には厳しい指摘が相次いでいました。

陳情は不採択となりましたが、今後も合意形成なしに統廃合を進めることのないよう、議会で訴えさせて頂きます。ご意見などありましたらぜひお寄せください。これまでの訴えはこちらをご覧ください。

【陳情第99号】

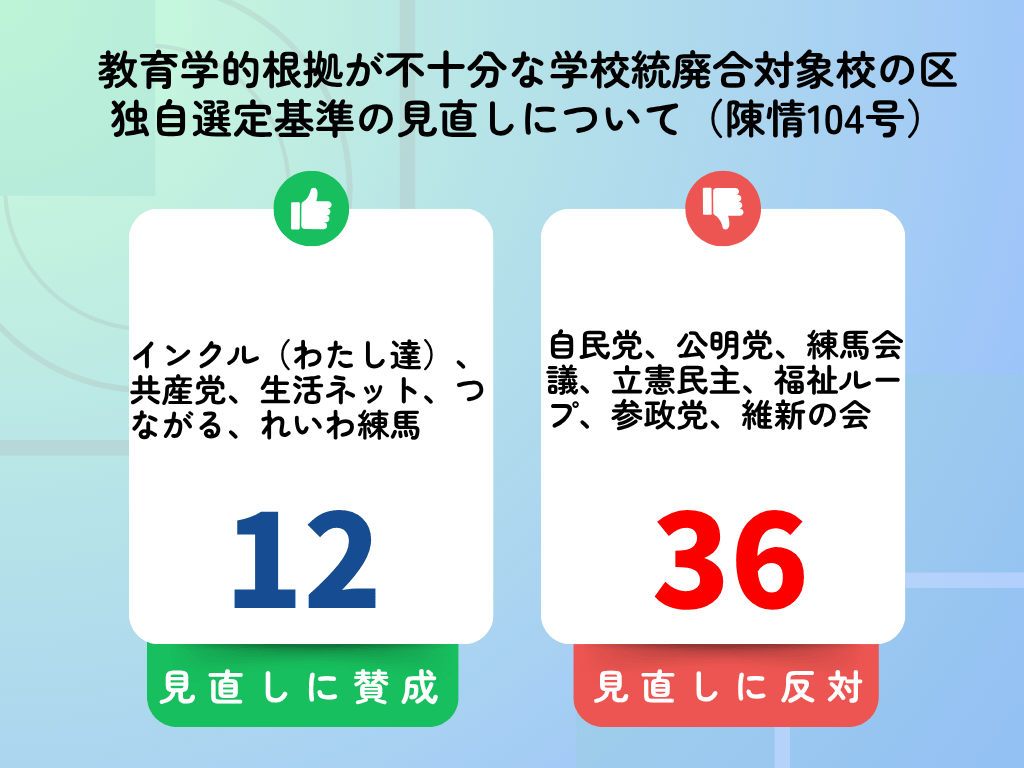

【陳情第104号】

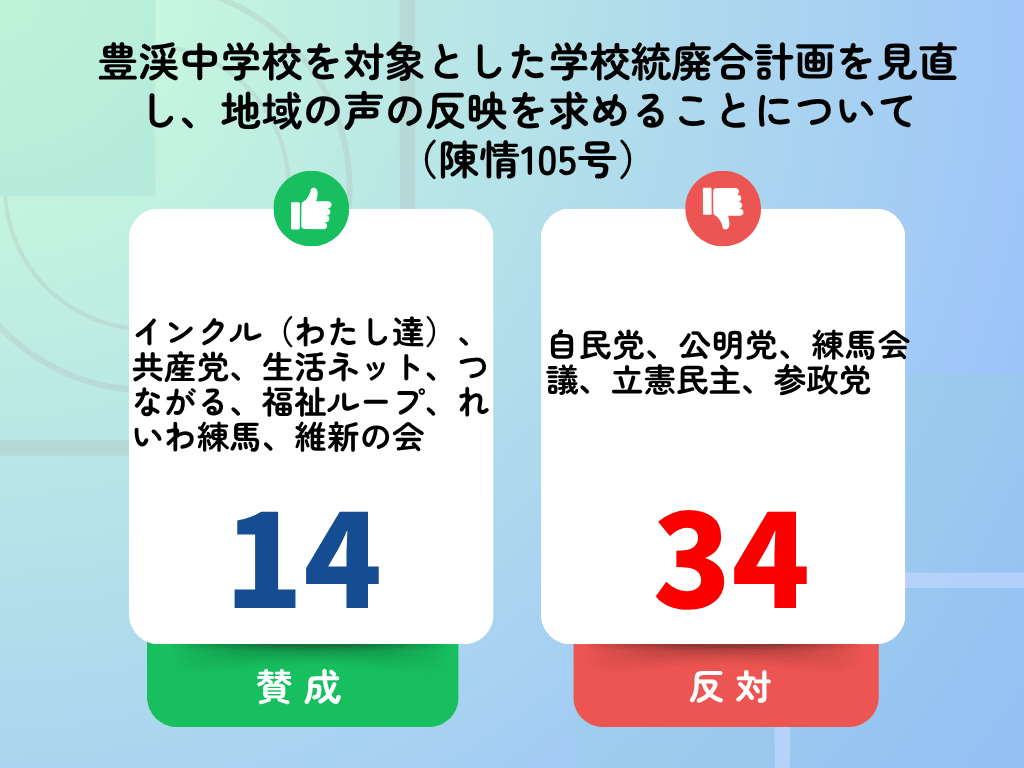

【陳情第105号】

【参考資料】

-

- 保護者への匿名アンケートの結果:豊渓中学校統廃合を考える会 保護者への匿名アンケート結果

- 文科省の統廃合に関する手引きの見直しの議論:「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議(第6回)資料1

- 8月21日の文教児童青少年委員会で区から提出された資料:

➊これまでの経緯等について:01【資料1-1】陳情第99号・陳情第104号・陳情第105号 保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めること 等について (1)

➋豊渓中学校だより:02【資料1-2】陳情第99号・陳情第104号・陳情第105号 保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めること 等について

➌23区の学校の適正規模の考え方について:03【資料1-3】陳情第99号・陳情第104号・陳情第105号 保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めること 等について