豊渓中学校の統廃合に向けて、練馬区は2026年度(令和8年度)に豊渓中学校へ入学予定の子どもを対象に、光が丘第一中学校を希望する場合は優先的(抽選なし)に入学できる仕組みを、一年前倒しで導入しました。その結果、11月20日の委員会では来年度の豊渓中学校への入学希望者はわずか14名と判明。さらに今後、国・都・私立への進学や指定校変更などを経て、実際に入学する生徒数は一桁にまで減少する恐れもあります。過小規模を理由に豊渓中学校の統廃合を進めようとする一方で、閉校を進めるためにあえて子どもの数を減らすような政策をとる姿勢は、極めて問題だと考えます。

■はじめに

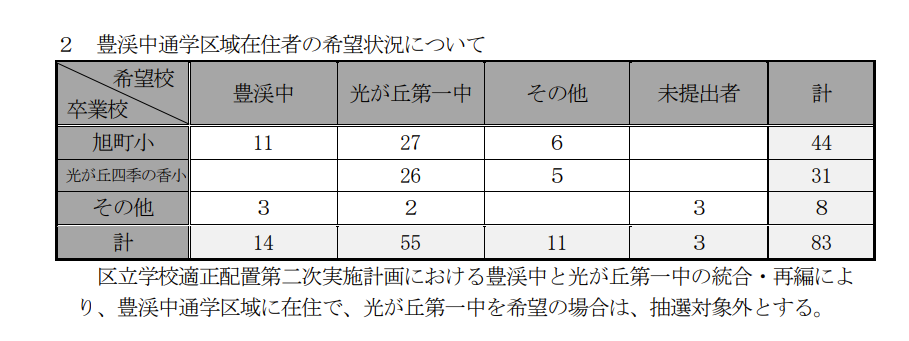

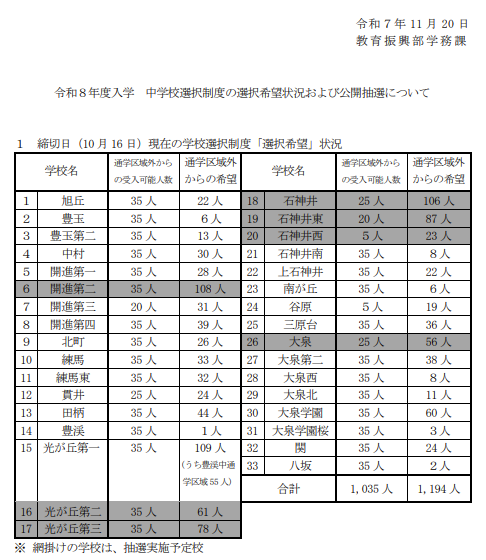

11月20日の文教児童青少年委員会において、「令和8年度入学 中学校選択制度の選択希望状況および公開抽選について」の報告がありました。その中で、豊渓中学校については通学区域の居住者は合計で83名いるものの、学校選択制度により55名が隣接する光が丘第一中学校を希望しており、豊渓中学校を希望しているのはわずか14名(うち3名は現在も国・都・私立などに通っている)であることが明らかになりました。来年には学校選択制度とは別に、部活動などを理由とした指定校変更の手続きや国・都・私立の受験も控えており、実際に豊渓中学校に通う生徒の数は一桁になる可能性が高い状況です。

当日の資料はこちらをご覧ください。

【資料1】令和8年度入学 中学校選択制度の選択希望状況および公開抽選について

(出典:練馬区)

■過小規模の問題を言いながら、区が人為的に深刻化

通学区域内には83名の子どもがいるにもかかわらず、豊渓中学校を希望するのは現時点でわずか14名、全体の15%にすぎません。令和7年度は通学区域内の約39%、令和6年度は約46%の子どもが豊渓中学校に進学していたことを考えると、今回の落ち込みは異常な水準です。

区はこれまで、豊渓中学校の統廃合を正当化する理由として、「過小規模校のデメリット」を繰り返し強調してきました。

区立学校適正配置第二次実施計画では、過小規模校の課題として、例えば次のような点を挙げています。

● 単学級(1学年1学級)ではクラス替えができないため、交友関係が固定化しやすく、多様なものの見方・考え方にふれる機会が少なくなる

● 児童・生徒から多様な発言が引き出しにくく、集団生活の良さが生かされにくい

● 教員が少なく、授業改善の取組や部活動などが制限される場合がある

● 教員一人あたりの校務負担や行事に関わる負担が増加する場合がある

● 教員個人の力量への依存度が高まり、人事異動や教員数の変動により学校経営が不安定になる可能性がある

しかし今回のやり方は、「過小規模だから統廃合が必要だ」と言いながら、その過小規模を区の政策によって人為的に深刻化させているようなものです。これは極めて重大な問題であり、子どもや保護者、地域の声を軽んじていると言わざるを得ません。

■なぜ特例を設けたのか?

通常、統廃合対象校については、統廃合を行う2年前から指定校変更の特例を認めています。ところが今回は、豊渓中学校について3年前からの前倒しで特例を導入しました。

その理由として区は、「保護者が希望したから特例を認めた」と説明しています。しかし、区が統廃合方針を示し、不安を与える説明を行ったからこそ、その枠内で保護者が選ばざるを得なくなったのであって、これは“希望”というより、行政が作った枠組みの中で「選ばされている」に近いのではないでしょうか。

統廃合の不安を聞かされ、「将来どうなるかわからない学校」と、「統合後の受け皿になる学校」を示された状況であれば、光が丘第一中学校を選ぶ保護者が増えるのは当然です。区は当該校の志望者が急減し、「過小規模だから統廃合はやむを得ない」という状況を作り出そうとしているようにしか思えません。

この流れは、国の手引きが想定している「住民との信頼関係にもとづく合意形成」という最低限のルールとも乖離しており、今回の方法には明らかに問題があると考えます。

■豊渓中学校に通う子ども達はどうなるのか

しかも、今いる在校生は、統廃合計画の素案が出る前に豊渓中学校を選んだ子どもたちです。にもかかわらず、入学後になって統廃合方針が示され、さらに後輩の人数がここまで減らされていくという状況は、子どもたちが想像していた学校生活とはまったく違うものになってしまいます。

ある保護者の方は「詐欺と言われても仕方がない」と仰っていました。

委員会質疑の中で、区は「教育の質を低下させない」と繰り返し答弁しました。それであれば、現在の行事や部活動を、子どもたちの希望に沿って可能な限り継続することや、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置を含め、在校生への心のケアと学習面の支援を強化することを具体的に示すべきです。

■光が丘第一中学校 学区外からの入学が8割近くに?

光が丘第一中学校については、令和7年度の時点で学区外からの入学者が全体の60%以上を占めており、練馬区で学区外からの入学者が最多となっていました。

今回新たに、豊渓中学校通学区域から55名が無条件で光が丘第一中学校に進学できることになり、学区外からの入学を希望する子どもの合計は109名に達します。現在、学区内の児童は34名とのことですので、来年度の1年生では学区外からの入学者が8割近くになる見込みです。

練馬区はコミュニティ・スクール構想を掲げ、「地域とともにある学校」を理念としてきました。しかし、特定の中学校に学区外からの入学者がこれほど集中する状況は、その理念に明らかに逆行するものです。

■小規模校は選べなくなるのか?

保護者や地域の方で構成する「豊渓中学校統廃合を考える会」が区に提出した公開質問状では、

「小規模校がいいなどといって学区域外から入学される子は、今後どのような学校に行ったらいいのか」

と質問しました。これに対し区は、

「区内には規模や特色が異なる中学校が多くある」「生徒・保護者のそれぞれの状況に応じて選択できる」

と回答しています。

しかし現実には、豊渓中学校のような小規模校は統廃合の対象として減らされていく一方です。表向きは「規模や特色が異なる学校を選択できる」と言いながら、実際には小規模校を減らし続ける政策をとっている以上、「小規模な学校を選びたい」という子どもや保護者の選択肢は、今後確実に狭まっていきます。

■まとめ

統廃合が条例上まだ決定していないにもかかわらず、統合先への特例を認め、人為的に過小規模化を深刻化させてしまった現在の区の姿勢は、到底容認できません。今後も地域住民や保護者の合意が得られない中で統廃合の強行をしないよう強く求めていきたいと思います。ご意見などありましたらぜひお寄せください。これまでの報告はこちらをご覧ください。