練馬区立小・中学校で「いじめ」と認知された件数が2024年度(令和6年度)に過去最高を更新。特に小学校では2024年度までの3年間で約3倍という深刻な状況が明らかになりました。区は「早期発見の結果」と説明しますが、低学年からいじめが固定化している懸念や、誰にも相談できない子どもが増えていることなど、様々な課題も浮かび上がっています。

■ はじめに

11月20日の文教児童青少年委員会において、「令和6年度 練馬区立小中学校における暴力行為・いじめ・不登校の状況について」の報告がありました。前回の記事では暴力行為の多さを取り上げましたが同じ報告の中で、いじめの状況についても極めて深刻な実態が示されています。

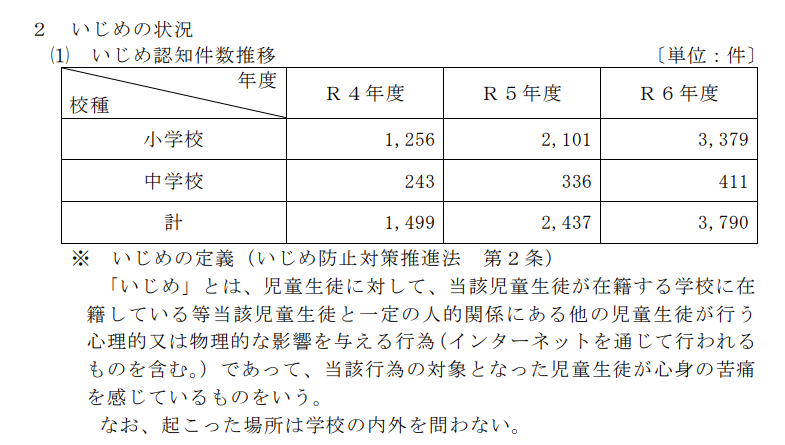

■ いじめの認知件数、小学校では3年間で3倍に!

練馬区は増加するいじめに対応するために昨年4月に「令和6年度練馬区いじめ問題対策方針」を策定しました。しかし令和6年度(2024年度)のいじめの認知件数は3,379件、令和4年度(2022年度)からのわずか3年で約3倍に増加しました。直近1年だけを見ても、約1,300件も増えており、右肩上がりの状況が続いています。

中学校でも、令和4年度243件から6年度411件へと約1.7倍に増加しています。

(出典:練馬区)

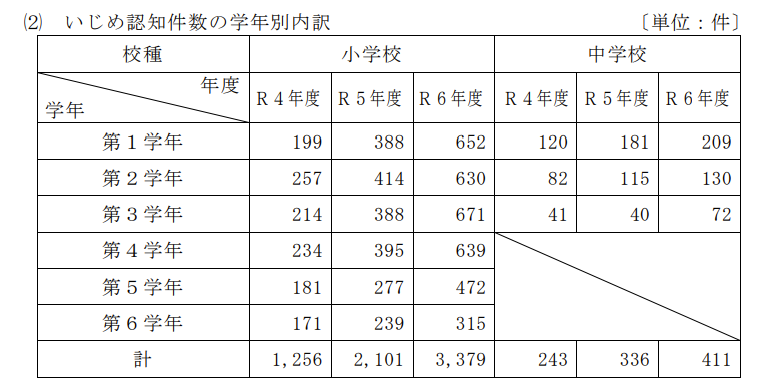

区はその理由について「いじめを早期発見するため、積極的に認知している結果である」と説明しています。他方で、全国的には学年が上がるにつれて減少していくはずのいじめが、小学1年生から4年生の間で高止まりしていることが問題です。

(出典:練馬区)

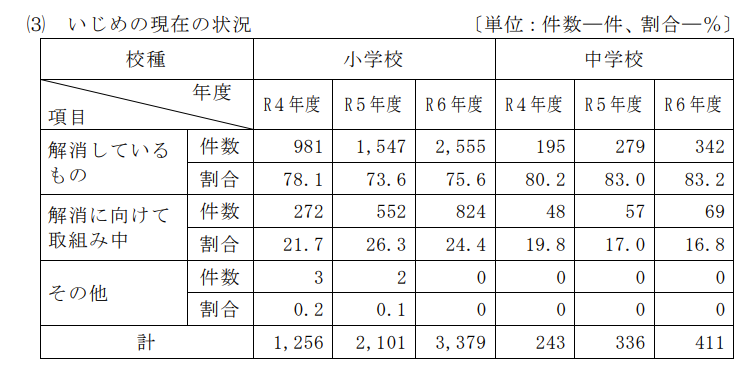

■ いじめの解消率は8割程度、一方で誰にも相談できない子どもも

報告ではいじめの解消率は小学校で75.6%、中学校で83.2%と東京都の平均を上回っているとのこと。学校でのアンケート調査によっていじめを把握する取り組みも進んでいると報告がありました。

(出典:練馬区)

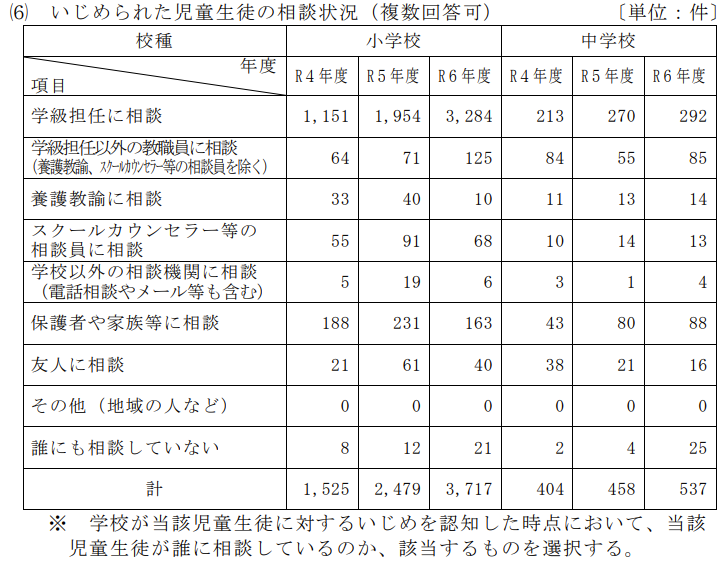

その一方で「誰にも相談していない」と答える子どもの割合が小学校・中学校ともに増加しており、特に中学校では4件から25件へと急増していることも大きな問題です。

(出典:練馬区)

■ SNSを通じたいじめも増加

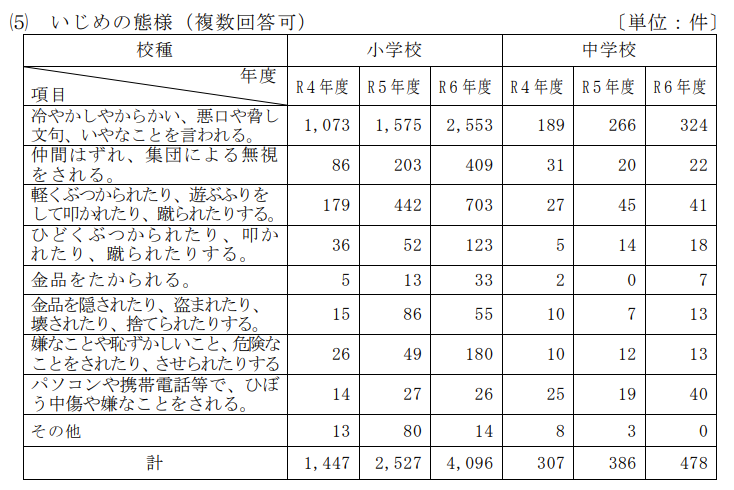

いじめの内容としては、「冷やかし・からかい・悪口」が最も多く報告されています。からかいのつもりが、言われた側にとっては日常的な苦痛になっていることも少なくありません。

さらに、金品をたかられる、物を隠される・壊されるといった行為や、SNSを通じた誹謗中傷など、周囲の大人からは見えにくい事案も増えています。2024年度の「いじめ重大事態」も一昨年度と同様2件発生したと報告がありました。

(出典:練馬区)

■ 教員だけに任せず、子どもがSOSを出せる環境づくりを

いじめの対応を、個々の学校の努力や教員の熱意に求めるのは無理があります。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充、少人数学級の推進や、教室以外にも子どもが安心して過ごせる居場所づくり、家庭・地域と連携した相談体制の強化などが求められます。

また、「加害」とされる子どもについても、その行動の背景にある孤立や発達特性などに目を向けながら支援していく視点が欠かせません。誰かを排除して終わらせるのではなく、一人ひとりが安心して学び、暮らせる学校・地域をどうつくるか。議会でも引き続き取り上げ、必要な支援と対応を求めていきたいと思います。ご意見などぜひお寄せ頂けたら幸いです。これまでの訴えはこちらをご覧ください。

動画でもご報告しています。よろしければご覧ください。

参考資料

- 令和6年度 練馬区立小中学校における暴力行為・いじめ・不登校の状況について

- 「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」について(東京都全体、概要版)

- 令和6年度練馬区いじめ問題対策方針