練馬区立小・中学校の不登校(年間30日以上欠席)は、2024年度(令和6年度)に計1,671人となりました。前年度(令和5年度)からの増加は23人と、近年では増加幅が小さくなっています。しかし、東京都全体では減少傾向にある中で、練馬区は過去最多を更新しました。とりわけ中学校の出現率は7.19%と依然として高い水準です。

■はじめに

11月20日の文教児童青少年委員会で、「令和6年度 練馬区立小中学校における暴力行為・いじめ・不登校の状況について」の報告がありました。本記事では、このうち「不登校」の状況を取り上げます。(練馬区の小中学校での暴力行為、いじめについてはそれぞれの記事をご覧ください)

ここでいう不登校は、病気や経済的理由などを除き、心理・情緒・身体・社会的要因で「登校しない/したくてもできない状態」が年間30日以上続いた児童生徒の数です。

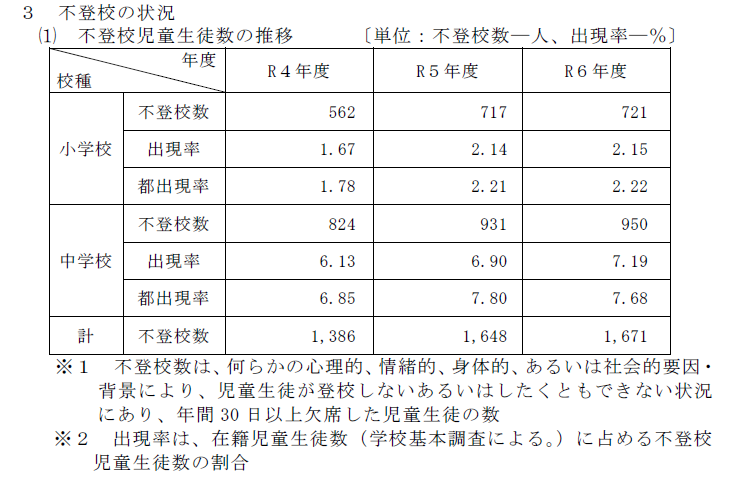

■練馬区の不登校は何人?(前年より23人増、計1,671人)

資料によれば2024年度(令和6年度)の不登校は以下のとおりです。

- 小学校:721人

- 中学校:950人

合計:1,671人

出現率は、練馬区は小学校2.15%・中学校7.19%で、いずれも都平均(小2.22%・中7.68%)を下回っていますが、過去最多を更新している状況です。

■学年別で見ると小4での増加が目立つ

学年別内訳を見ると、学年が上がるほど増える傾向が基本にありますが、特に小学校は3年生の91人から4年生の151人と増え方が大きく、いわゆる「小4の壁」を意識した支援も重要です。

また、3年間の推移では小学校が562人→721人(約1.3倍)、中学校が824人→950人と特に小学校での不登校が増えています。

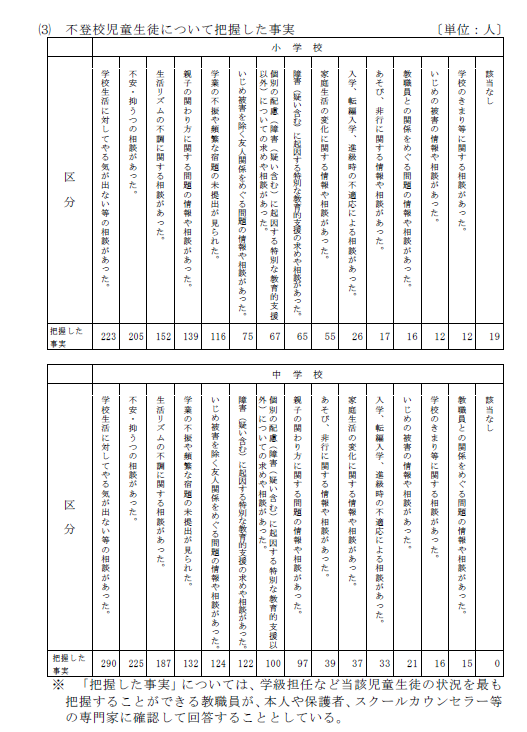

■不登校の理由は?

資料では、学校が本人・保護者・専門職等への確認をもとに把握した「事実」(複数の区分)も示されています。上位は小中共通で、「やる気が出ない」「不安・抑うつ」「生活リズムの不調」が並びます。

近年の特徴として、昨年から調査項目に加わった「障害(疑いを含む)に関わる支援ニーズ」は、小学校では65+67=132人、中学校では122+100=222人にのぼり、合計すると不登校の理由の2位から3位に相当する規模です。非常に深刻な状況であり合理的配慮や学び・生活の調整を含めた支援体制が不可欠です。

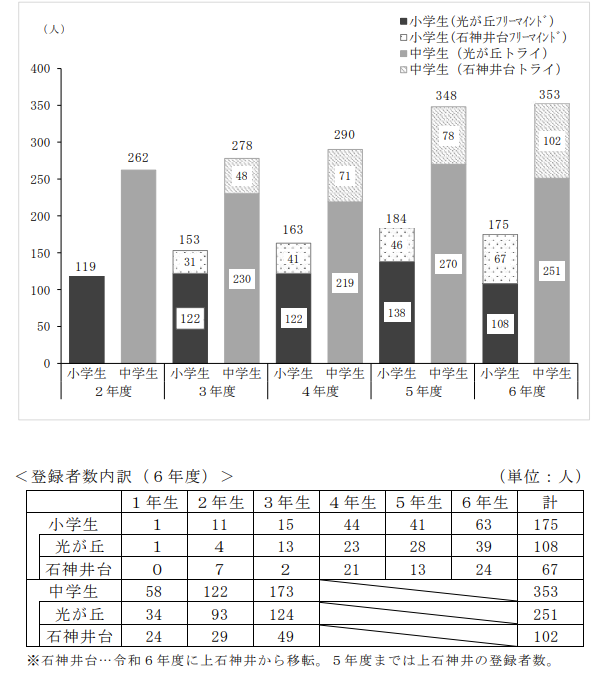

■不登校支援、適応指導教室の利用は減少、校内別室指導やフリースクール利用者が増加

委員会では、学校教育支援センター等の利用状況も報告されました。不登校支援の中心である適応指導教室の利用状況について、小学生向けのフリーマインドでは不登校の子どもは増えているにもかかわらず今年度に初めて減少傾向に転じています。練馬区の説明では、不登校支援が多様化したためとのこと。具体的には、校内別室指導の利用状況について、R6は144人だったのがR7は360人(全校実施)やフリースクール利用は令和5年度93人→令和6年度120人と増加しているとのことです。

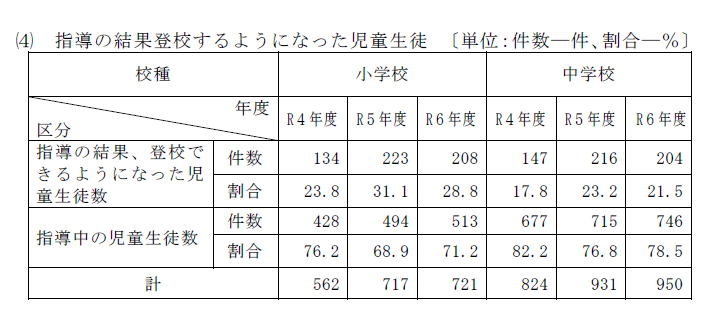

■指導の結果「登校できるようになった児童生徒」は減少傾向

資料によれば、指導の結果「登校できるようになった」児童生徒は、小学校で208人(28.8%)、中学校でも204人(21.5%)と前年度よりも減少傾向にあります。

■今後に向けて

国は「登校のみを目的にしない」方向性を示している中で、フリースクールへの就学支援など区としても多様な学びを支援する必要があります。また、学校への支援としてスクールカウンセラー/スクールソーシャルワーカー等の体制強化、校内の居場所(別室等)など予算を伴う政策として進める必要があります。ご意見などありましたらぜひお寄せください。これまでの訴えはこちらをご覧ください。

参考資料