練馬区の小中学校で起きている暴力行為が、東京都平均を大きく上回っていることが最新の調査で明らかになりました。暴力行為が発生した学校の割合も、1校あたりの件数も都内で突出して高く、特に中学校では都平均の3倍に達しています。なぜ練馬区だけがここまで深刻なのか。11月20日の委員会報告をもとに、現状や課題などについて整理しました。

■はじめに

11月20日の文教児童青少年委員会で、「令和6年度 練馬区立小中学校における暴力行為・いじめ・不登校の状況について」の報告がありました。これは、毎年練馬区が文部科学省に提出している調査結果をもとに取りまとめたものです。

今回明らかになったのは、練馬区では特に小中学校での子ども同士や教員に対する暴力行為が極めて深刻だということです。暴力行為が発生した学校の比率は小学校で都平均の2.3倍、中学校でも2倍近くにのぼり、1校あたりの発生件数も中学校では都平均の3倍に達しています。

区として実態調査をさらに深めるとともに、他自治体の取組も含め、教員と子どもたちを守るための緊急的な対策が必要です。

当日の資料はこちらをご覧ください。

【資料2】令和6年度 練馬区立小中学校における暴力行為・いじめ・不登校の状況について

■暴力行為が発生した学校の数 小学校では都平均の2倍強に!

令和6年度(2024年度)、練馬区で暴力行為が発生した学校は71校で、全98校の72.5%に当たります。このうち小学校は65校中44校(67.7%)、中学校は33校中27校(82.0%)でした。いずれも、件数としては前年度から増加傾向にあります。

(出典:練馬区)

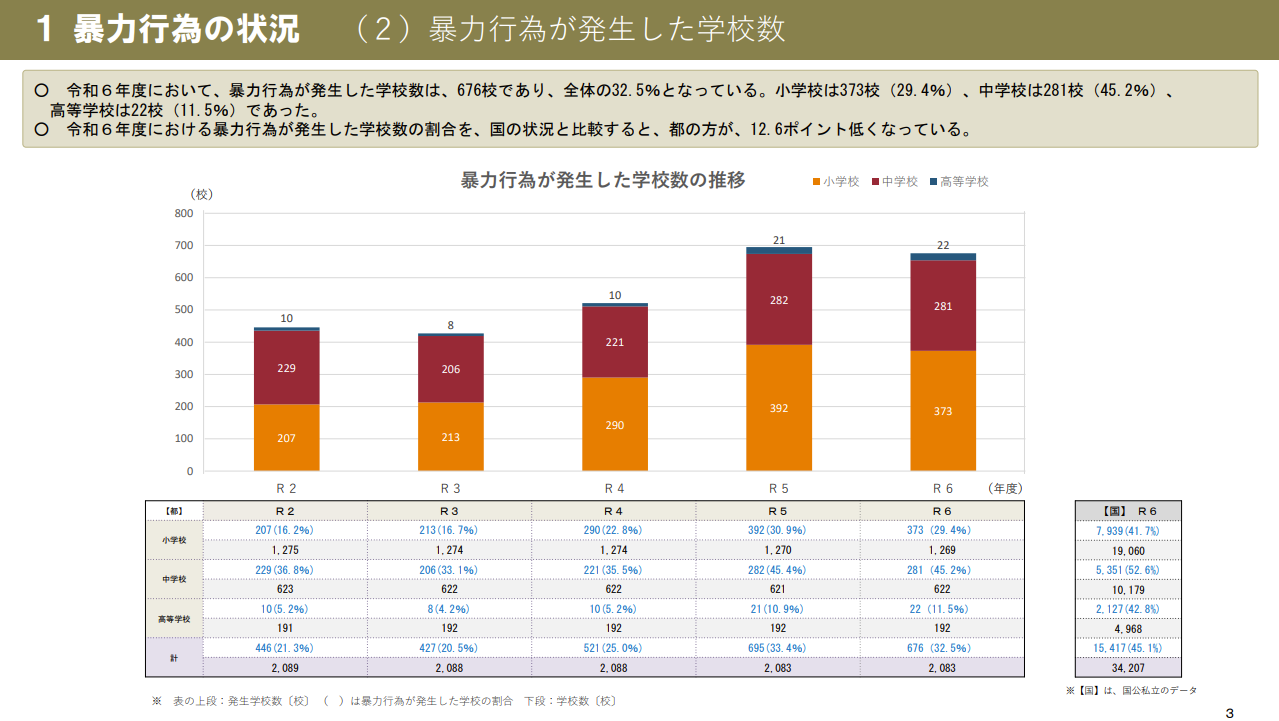

一方、東京都全体の令和6年度の状況を見ると、暴力行為が発生した学校は676校で全体の32.5%。小学校は29.4%、中学校は45.2%です。これと比較すると、練馬区で暴力行為が発生した小学校は都平均の約2.8倍、中学校でも約1.8倍と、練馬区の深刻さが際立っています。

(出典:東京都)

特定の学校や特定の子どもに限られた問題ではなく、「区内の多くの学校で暴力行為が常態化している」と言わざるを得ない状況です。

東京都全体の資料はこちらをご覧ください。

「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」について(概要版)

■1校あたりの発生件数も 中学校では都平均の3倍以上

暴力行為の件数は小学校では284件、中学校では194件となっており「1校あたりの件数」を計算すると、練馬区の小学校では4.36件、中学校では7.19件となっています。

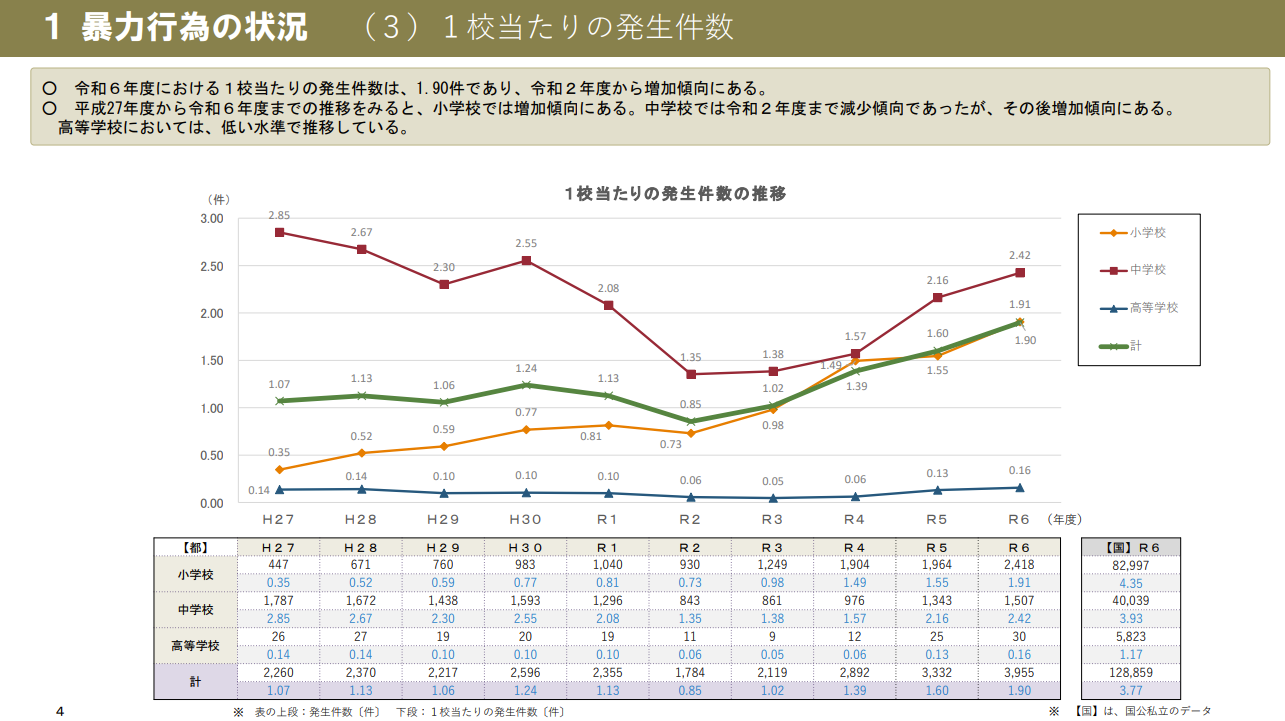

一方、東京都全体の1校あたり件数は、小学校で1.91件、中学校で2.42件です。

(出典:東京都)

つまり、練馬区は、小学校で東京都平均のおよそ2倍、中学校では3倍以上

という、きわめて深刻な水準にあります。「暴力行為が起きている学校の割合」も、「1校あたりの件数」も、いずれも都平均から大きく乖離している。これが現在の練馬区の姿です。

■特に「対教師暴力」「生徒間暴力」が増加

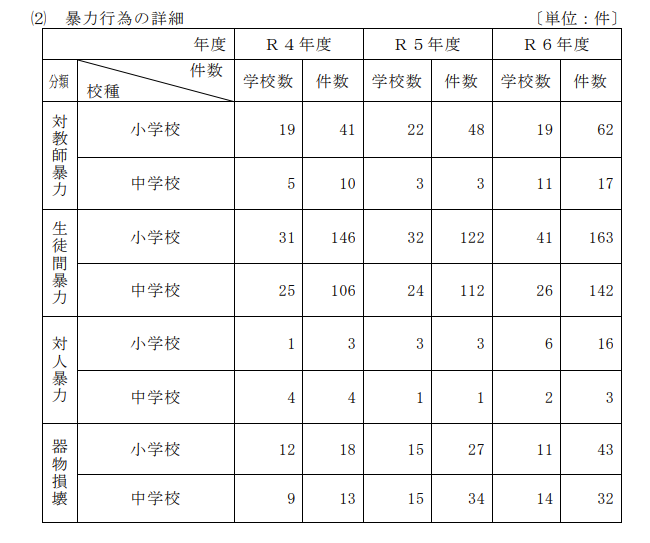

暴力行為の内訳を見ると、小中学校ともに最も多いのは「児童生徒間暴力」で、次いで「対教師暴力」「器物損壊」が続きます。

(出典:練馬区)

前年度(令和5年度)からの増減で見ると、

中学校の「対教師暴力」は3件から17件へと、わずか1年で5倍以上に増加

小学校の「生徒間暴力」は122件から163件へと大きく増加

しており、子ども同士のトラブルの激化に加え、教員への暴力も顕著になっていることがわかります。

委員会では私から、「なぜここまで練馬区だけが突出しているのか」「特定の児童生徒だけの問題ではなく、区全体の傾向として分析すべきではないか」と質しましたが、教育委員会からは道徳授業や啓発リーフレットなど、従来の取組を継続するといった答弁でした。

都平均の倍以上という現状の重さを考えると、これまで以上の対策が不可欠です。

■今後に向けて

まず必要なのは、「なぜ練馬区の小中学校では暴力行為がこれほど多いのか」を、区として本格的に分析することです。そのうえで、他の先進自治体の取組も参考にしながら、スクールソーシャルワーカーの増員や教員が一人で抱え込まないための校内体制の強化、加害・被害双方の子どもへの継続的なケアと居場所づくり、保護者・地域と連携した「暴力を許さない」ルールづくりなど、予算措置も含めた実効性ある対策を急ぐ必要があります。

いじめや不登校についても、同じ調査で深刻な実態が明らかになりましたが、こちらは改めて別の記事で詳しくお伝えしたいと思います。

暴力行為の増加を「子どもの問題」として片づけるのではなく、学校・家庭・地域、そして区政全体の課題として一緒に考えていきたいと思います。ご意見やご経験などがあれば、ぜひお寄せください。

これまでの訴えはこちらをご覧ください。