練馬区で令和7年度に中学校に進学した子どもの内、学区外の中学校に通ったのは4割であることが明らかに。22%は私立等の中学校に進学し、17%は学校選択制度で学区外に進学していました。この5年間、ほぼ同じ傾向です。地域の中学校に通う子どもが6割のみという状況の中で、練馬区における今後の学校選択制度のあり方について検討されています。

6月17日の文教児童青少年委員会において、「令和7年度区立幼稚園・小中学校の園児・児童・生徒数および学級数等について」報告がありました。(当日の資料は下記リンクをご覧ください。)

令和7年度区立幼稚園・小中学校の園児・児童・生徒数および学級数等について

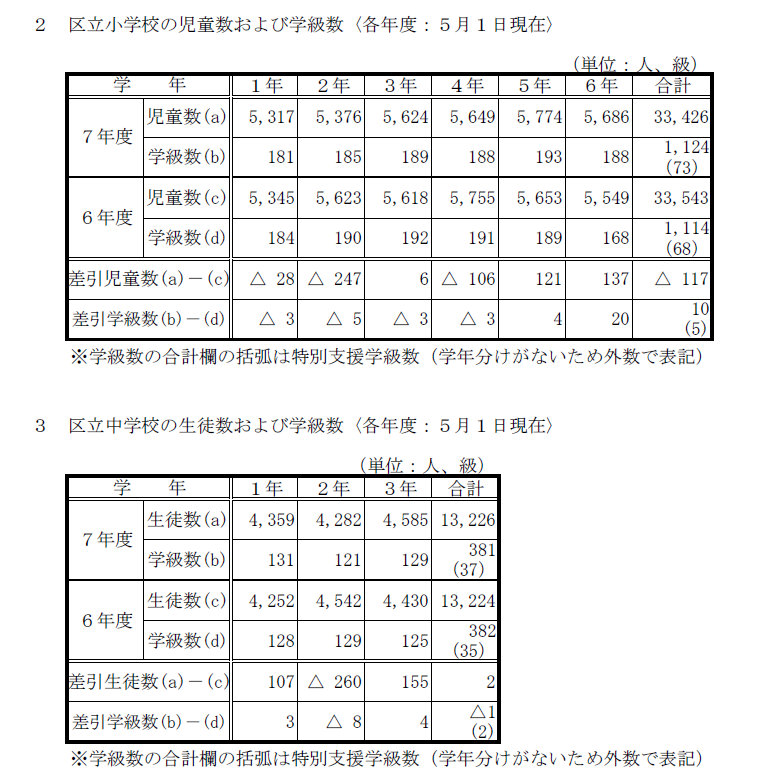

令和7年5月1日現在、区内の公立小学校に通う子どもの数は33,426名(前年比117名減)、公立中学校では13,226名(同2名増)の合計46,652名です。

小学校から私立等に通う子どもは4%、中学では22%

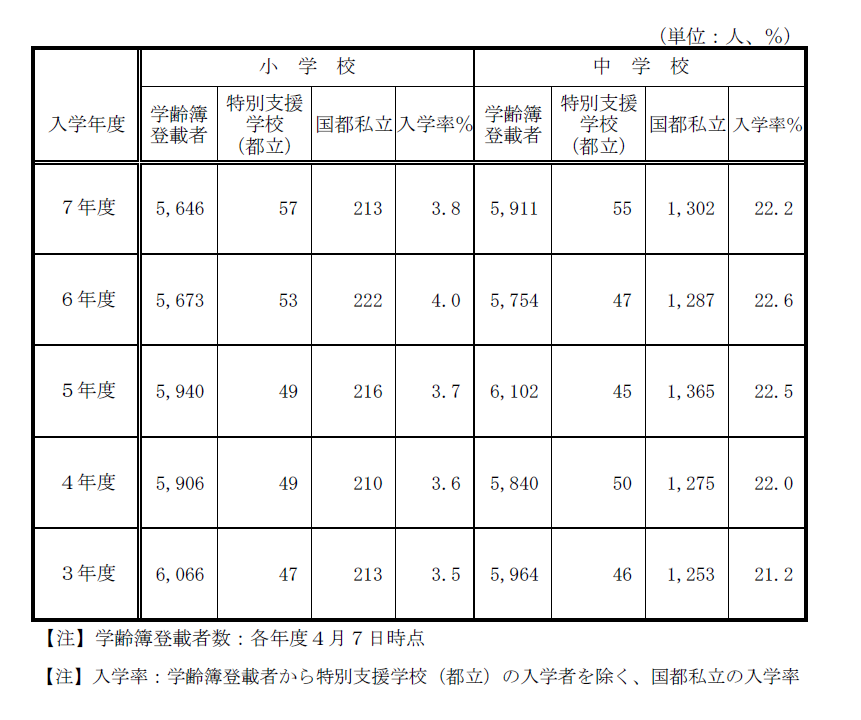

その内、小学校から国都私立に進学する子どもの比率は全体の3.8%(213名)、中学校からは22.2%(1,302名)でした。練馬区では概ね5割の子どもが中学受験をすると言われており、4人に1人程度が国都私立の中学校に進学する計算です。

6人に一人が学校選択制を利用

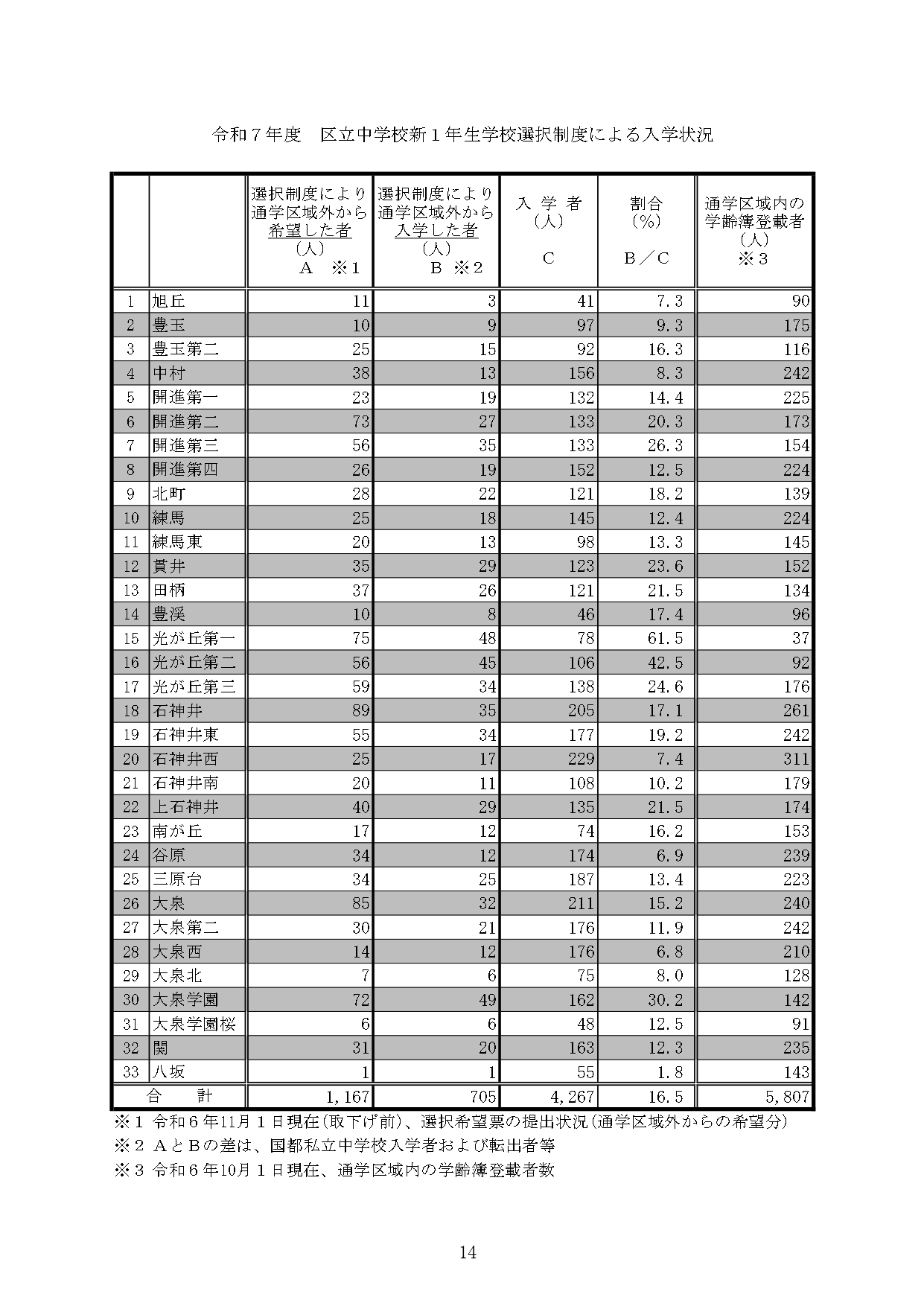

また、練馬区では中学校での学校選択制度を導入しており、制度を利用して学区外の中学校に進学した生徒の数は全体の16.5%(705名)、つまり6人に1人が学校選択制度を利用しています。国都私立への入学と学校選択制を利用する生徒をあわせると全体の4割が学区外の中学校に入学しています。

区内で最も人気がある学校は石神井中学校

区内で最も学区外からの希望者が多かった中学校は石神井中学校(89名)、大泉中学校(85名)、光が丘第一中学校(75名)でした。令和6年度は人気の高い11校で抽選が行われました。

“抽選を予定している学校は、開進第二中学校、開進第三中学校、光が丘第一中学校、光が丘第二中学校、光が丘第三中学校、石神井中学校、石神井東中学校、石神井西中学校、谷原中学校、大泉中学校、大泉学園中学校の11校です。”(練馬区ウェブサイト)

他方で、最も学区外からの入学者が多かった学校は光が丘第一中学校(61.5%)、光が丘第二中学校(42.5%)、大泉学園中学校(30.2%)です。光が丘第一中学校では半数以上の生徒が学区外からの入学です。

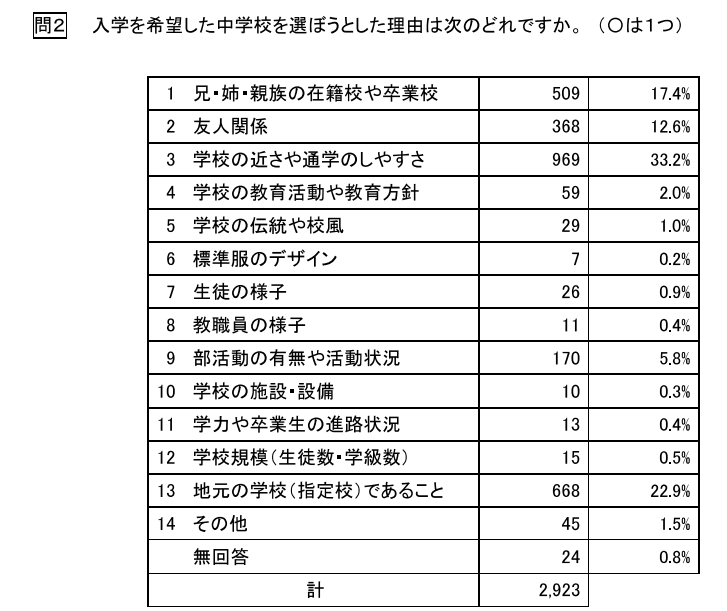

なお、保護者・生徒に対して行ったアンケートで中学校を選ぼうとした理由で最も多いのが、学校の近さや通学のしやすさ(33.2%)、地元の学校(22.9%)、兄・姉・親族の在籍校や卒業校(17.4%)となっています。

(出典:練馬区立中学校選択制度の成果、課題および対応策等について答申(令和3年))

23区の状況 自由選択制は練馬区を含めて16区

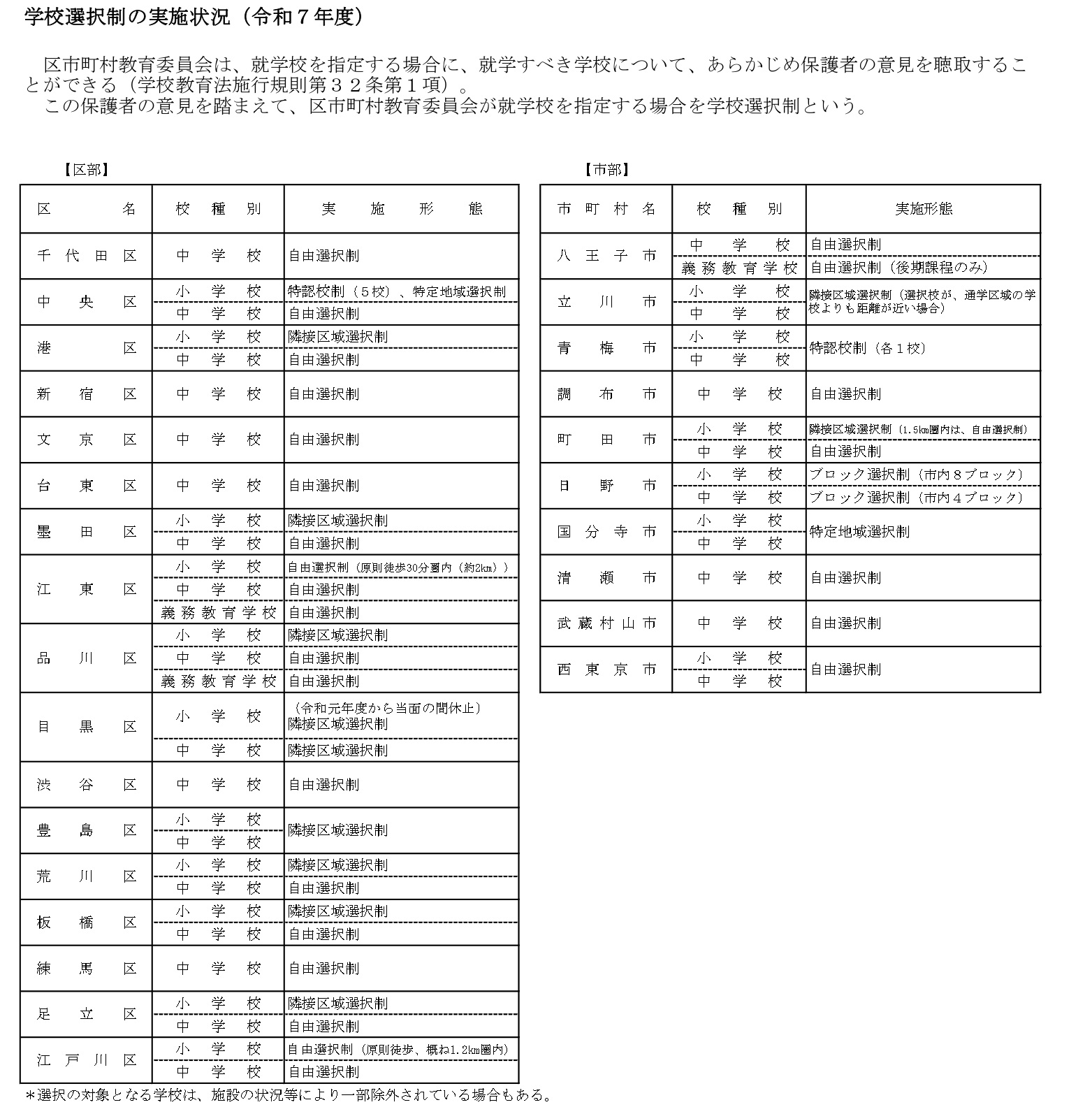

学校選択制度の実施について、23区でも対応が分かれています。2025年4月時点で中学校で練馬区と同様の自由選択制度を採用しているのは16区、隣接区域選択制が2区、選択制を採用していない自治体が5区です。

今後の方向

練馬区ではこれまでの成果や課題を踏まえ、より良い制度のあり方や運営等について検討するために、学識経験者、小・中学校の保護者、学校評議員、青少年委員、小・中学校長等を委員とした教育長の諮問機関として「第4次練馬区立中学校選択制度検証委員会」を設置しています。学校選択制によって小規模校と大規模校が両極化するなど課題も発生する中で、制度の見直しが不可欠です。ぜひご意見などお寄せください。