生活・法律相談会の実施

昨日、私の連絡所で生活・法律相談会を行いました。

友人の伊藤朝日太郎弁護士と昨年開始して今回でもう4回目。少しずつ地域の方々にも知っていただき、今回は14時から17時までの非常に限られた時間だったにもかかわらず、たくさんの方にお越しいただきました。

そして今回、特に嬉しかったのが、相談に来た方々が日本人だけでなく、地域に暮らすアジア、アフリカの方など国籍も背景も非常に多様だったことでした。

相談では、外国人の方からは、肌の色や宗教、国籍等によって仕事等で差別されているといったお話も伺いました。

区内の外国人登録者数は2015年12月時点で約14,000人、2001年から1.5倍に増加し、区民全体に占める割合も人口の約2%、国籍も100ヶ国を超えています。しかし、区内施設内で外国人に対する差別的な落書きがみつかったほか、ネット上でも外国人を誹謗中傷する差別的な表現が見られます。行政サービスにおいても区内の外国籍の方の人権が十分に守られているとはいえません。

そんな中、地域に暮らす方からこうした相談を受けたことは象徴的です。異なるもの、価値観を異にするものに対する差別が地域の中にもみられるということ、重く受け止めなければならないと思います。だからこそ、地域が率先して多文化共生を実現するために協力する、そんな社会を実現するために、地域や議会の中で一層頑張りたいと思います。

いわせてかわら版への反響

先日発行したかわら版、「どんな反応があるかな、何も反応がなかったら悲しいな。。。」とドキドキしていたのですが、ありがたいことに今日までにたくさんのご感想をいただけました。

皆さんから貴重なご意見をいただきとても有難いです。

特に、「とてもわかりやすかった」とか「読んで区議の仕事が分かった」というご感想はとても嬉しかったです。

今回は、その中でも私の主張に反対の方のご意見とそれに対する私の答えをお伝えします。(個人が特定されないよう、一部変更しています。)

<ご意見>

かわら版(号外)の「道路がこの地域を貫通する」の中で、「地域に住む方々に相談もなく整備計画が進められた」とありますが、40年以上前、当該地域に自宅を購入した時点で不動産業者から説明がありました。農道をベースにした道路が多い練馬区が便利になる16m道路です。はるか昔、決定された計画道路に反対するのではなく、その道路予定地に建てられ、取り壊されるべき分譲住宅の責任の所在、「確認申請」の役所の窓口、「販売業者」の販売時の説明責任、他を追及されては如何でしょうか?

<回答>

「いわせてかわら版」のご感想をいただきありがとうございました。ご指摘いただいた計画道路についてですが、道路の計画は40年以上前に立てられたものです。当時は農道をベースにしたもので、練馬区が便利になるものだったかと思います。しかし、40年が経ち状況は変わりました。当時農道だった場所は新興の住宅地となり、新たな生活圏が形成されています。その中で、突然、優先整備路線として計画が始まったということ、それについての区からの事前の報告、住民の方への説明会、ポスターなどでの告知もされていません。その意味で、行政としては、まずはしっかりと住民の方に対して計画自体を知らせることが必要だと思います。

私の意見に賛成の方も反対の方もいらっしゃいますが、何よりもきちんと読んでいただけたこと、そして反応をいただけたことが嬉しいです。一つずつ丁寧にお返事をさせていただきました。

皆さんとのこうしたやり取りを通じて、新たな気づきが生まれるほか、私自身にとっても勉強になっています。これからも、こうした双方向の意見交換を通じて、区政に向かっていきたいと思います。

文教児童青少年委員会② 地域の中学校を分断する道路建設計画について

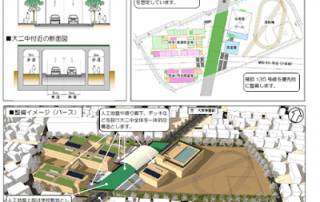

昨日の文教児童青少年委員会、報告の一つが大泉第二中学校を分断する道路の建設計画についてでした。

昨年12月、東京都が10年ごとに見直す「都市計画道路の整備方針(案)」が発表されました。これにより、大泉第二中学校の校庭を十文字に貫く補助232号線、135号線が、今後10年以内に工事を開始する「優先整備路線」に新たに選ばれました。

道路が中学校の校庭を分断することについて、練馬区は平成25年、135号線によって校庭を東西に、縦の分断を想定した素案を公表しました。この素案では、道路の上に蓋をかぶせるようにして、人口地盤や渡り廊下をつくることになっていました。

しかし、今回の計画ではさらに232号線によって南北へも分断されることになります。道路が学校を東西南北、十字に分割する計画が現実味を帯びる中、練馬区では、新たにこの問題を検討する有識者委員会を設置することになりました。

道路に関する問題は「環境・まちづくり委員会」が主として担当しますが、文教児童青少年委員会では、参考資料として、有識者委員会を設置するということ、そしてそのための住民説明会を開催するということが報告されました。

本委員会では、道路建設よりも子どもたちの教育環境を守ることが大切である、という視点で、共産党、市民の声、そしてオンブズマン練馬が質問や意見表明を行いました。それに対する区による主な説明は以下の通りです。

「<有識者委員会の構成、内容について>

大学の教授、特に都市計画、教育、建築の専門家を中心に現在メンバーを選考している。委員会の構成は合計で7-8名を想定している。分野ごとの人数配分は未定である。

<今後のあり方>

有識者委員会からの助言を受けた「取り組み方針」を策定する予定だが、その時期は未定である。「取り組み方針」に基づいて住民の方と意見交換を行う。

<説明会の内容について>

有識者委員会設置に関わる説明会は2月12日、13日に勤労福祉会館で行う。同説明会には、土木部を中心に教育委員会や関係機関も参加する。

<教育委員会の考え>

前提として、道路は必要だと認識する。しかし、同時に子どもたちの教育環境にも十分に配慮する必要がある。だからこそ、道路と教育環境の確保を両立することを検討する有識者委員会からの助言に期待している。」

そもそも、大型道路が校庭を4分割する計画において、子どもたちの教育環境を守るということ自体が不可能だと思います。

大泉第二中学校は練馬区で最も歴史のある中学校の一つで、創立してから約60年が経っています。中学校の特色として大きなグラウンド、そこを活用した部活動があります。学校選択制度がとられる中、こうした特色を希望して大泉第二中を選ぶ児童もいます。各学校の特色、個性を伸ばすことの重要性を練馬区が訴え続けてきた中、校庭を4分割してしまう大型道路を建設するということは、これまでの主張そのものを否定するものです。だからこそ、道路建設は全面的な見直しを行うべきであり、そのために今後も住民の方とともに議会の中でしっかりと活動を続けていきたいと思います。

*写真は平成25年に練馬区が作成した素案の一部です。こちらは135号線のみを想定しています。今回の計画では、さらに補助232号線が東西に通ることになります。

文教児童青少年委員会① 学校用務業務の委託について

本日、文教児童青少年委員会が行われました。この委員会、扱う分野は子育てから教育まで多岐に及んでいて、毎回非常に多くの報告がなされています。今回も合計で12件の報告事項がありました。

主なものは以下の通りです。

1. 学校用務業務委託候補事業者の選定について(学校用務の委託)

2. 大泉第二中学校の教育環境保全と都市計画道路の整備に関する有識者委員会の設置について(大泉第二中の校庭を分断する道路計画)

3. 学校支援事業の充実について(生活保護世帯、準保護世帯の中学3年生に対する学習支援)

今回は第一の「学校用務業務委託候補事業者の選定」についてご報告します。

これは、小中学校に配置する用務員の業務をアウトソーシング、外部委託しようとするものです。練馬区には合計で99の学校がありますが、すでに50の学校で委託が行われており、4月から更に6校で開始しようとしています。

学校用務の委託、第一にはコストの削減を目的としています。

「平成27年度練馬区人事行政の運営等の状況」によると、年収ベースでは用務員が公務員の場合、給与は民間の2.26倍という結果になっています。

数字だけを見ると、委託にしてよかったという話になりますが、実態を見ると、用務員に求められる業務は変わっていない一方で、給与のみが下げられている、つまり働く方が犠牲になってコストの削減がなされている状況です。

もう一つ、大きな問題として、契約に関わるものがあります。民間との契約では、行政と民間企業が仕様書を作成し、請負委託契約を結ぶことになっています。その際、本来は労働者、つまり用務員の方は会社からしか指導、命令を受けてはいけないのですが、業務が学校の中で多岐にわたるなかで、実態としては、派遣された学校から指示を受けて働く、いわゆる偽装請負が全国の自治体で問題となっています。

こうした観点を踏まえ、以下のような質問を行いました。(すべて概要です。正確には今後公表される議事録をご確認ください)

「<質問 岩瀬>

業務委託によって仕事は同じであるにもかかわらず、働く方の労働条件が大きく悪化することが懸念される。そこで、まず確認したい。現在、業務委託をされた民間企業で働く方のうち、正規職員と非正規(パート)等の比率は?

<回答>

各学校で正規職員一名と非正規職員一名の二名体制で行っている。

<質問 岩瀬>

以前、学校公開で訪問した学校において、用務員の方が教員から日常的に指示を受けているのでは、という印象を受けた。そのようなことが発生しているのか?

<回答>

いわゆる「偽装請負」が起こらないよう、学校側には十分に指導している。基本的には学校から用務員に指示を行うことはない。ただし、電球を変えるなどの突発的な業務についてはこの限りではない。

<質問 岩瀬>

内閣府が作成した「地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き」(平成26年改訂)には、学校用務員の業務については、業務責任者を配置し、彼等が毎週学校を訪問し、学校と打ち合わせを実施する。そして打ち合わせを通じて、調整を行う」とされている。練馬区ではこのような取り組みを行っているのか?

<回答>

業務責任者を配置し、定期的に学校と打ち合わせを実施する中で調整を行っている。

<意見 岩瀬>

そもそも学校用務員に求める業務は非常に多岐にわたり、それは現場である学校との協議や指示を受けることを前提としている。コストを削減するために、外部に委託し、その結果として、名目上は学校からの指示を受けることもできない、というのは制度としても矛盾している。だからこそ、用務員制度の委託の是非そのものについて検討してほしい。」

私自身の考えは、コストの削減は大切ですが、それよりも大切なのは、行政が果たすべきサービスの質を維持することであり、同時に、そこで働く方々の労働条件をしっかりと守ることだと思います。だからこそ、今回の用務員の問題にしても、現場で働く方に犠牲を押し付けて、コスト削減を行うというあり方そのものを問い直すべきだと思います。

無料生活・法律相談会のご案内 1月30日(土) Free legal/social counselling session in English or Spanish, 30th Jan (Sat)

繰り返しのご連絡です。

1月30日(土)の14時から17時まで、友人で市民の声ねりま運営委員の伊藤朝日太郎弁護士と無料で生活・法律相談会を行います。

本日までにすでにご予約もいただいていますが、まだ数名分の空きがあります。気になることはあるけれど、弁護士に相談するのは敷居が高いと思っていた方、普段の暮らしの中で行政に意見したいことがある方など、どんなご相談でも大歓迎です。ぜひご予約ください!

練馬区にお住まい、お勤めの方でしたらどなたでもご相談いただけます。練馬区に住民票のない方、外国籍の方のご相談も歓迎いたします。また、英語、スペイン語でのご相談にも対応いたします。

Free legal / social counselling session in Japanese, English or Spanish.

30th Jan (14:00-17:00)

Takeshi Iwase local office

1-30-3 Oizumi Gakunen, Nerimaku.

(10 minutes walk from Oizumi Gakuen, 30 second walk from Seibu bus “Jutakumae” Stop)

tel: 03-4291-6378

*Please book in advance.

総合・災害対策等特別委員会 「練馬区国民保護計画」の変更について

本日、総合・災害対策等特別委員会が行われました。

主な議題の一つが「練馬区国民保護計画」の変更についてでした。そこで、現行の国民保護計画に関連して外国人住民の保護について、災害要援護者の方への配慮について質問と意見を行いました。

この計画は、その名の示す通り「外国からの武力攻撃や大規模テロに際して、迅速、的確に国民を保護するために策定された計画」です。国民保護計画は、もともとは平成16年の「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律」に基づき、平成18年に都の「東京都国民保護計画」が作成され、それを受けて、練馬区では平成19年に作成されています(2015年現在、全国の99%の自治体で作成済み)。そして、今回の委員会では、この計画を9年ぶりに変更するためのスケジュールや方針を報告する、というものでした。

区の説明では、都が平成27年に東京都国民保護計画を変更したため、練馬区でも変更するとのこと。今回の委員会での議論は計画の変更についてですが、なぜこの時期に変更を行うのか、また変更点の内容についてもしっかりと議論をしていきたいと思います。

今後のスケジュールは、本日、1月22日の委員会で変更の基本方針、スケジュール、そして変更素案の体系(項目)が提示され、次回の委員会で素案が報告されます。その後、2月下旬のパブリックコメントを受け、委員会で報告、6月に区長決定によって完了する流れになります。

(以下、委員会での質問と意見の要旨です)

<外国人住民の保護について>

(質問、岩瀬)

この国民保護計画は他国からの武力攻撃やテロを念頭に作成されています。

だからこそ、外国籍の市民や滞在者の方に対する差別や迫害を招くなどということがあってはなりません。

それを踏まえて、現行の「国民保護計画」の冒頭で「区が国民保護措置を実施するにあたり特に配慮すべき事項」として、外国人への保護処置の適応などの人権配慮に努めるとあります。そこで、具体的にどのような備え、準備体制をしてきたのでしょうか?また、今後の変更案ではどのように記載するのでしょうか?

(回答)

外国人や要介護者等の災害要援護者に対する避難、救援、情報伝達には特に配慮を行う予定です。特に、外国人の方への連絡のために、多言語での無線放送なども行います。

(主張、岩瀬)

もちろん、避難の誘導における外国語の対応は重要ですが、同時に差別や迫害を招くことを防ぐための備えも必要です。だからこそ、次回の変更版においては、そういった視点もしっかりと含めていただきたいと思います。

<災害要援護者の方への配慮>

(質問、岩瀬)

現行の国民保護計画の中に「研修および訓練」の項があります。訓練の実施においては、住民の避難誘導や、救援等にあたって、特に高齢者や障がいを持った方への適格な対応が図られるよう留意するとあります。また、訓練を通じて客観的な評価を行うとともに、参加者から意見を聴取するなど、教訓や課題を明らかにし、国民保護計画の見直し作業に反映するとあります。そこで、これまでに何度訓練を行い、その内容をどのように今回反映させるのでしょうか?

(回答、要旨)

区の職員を対象にした訓練は行いましたが、区民向けの訓練はこれまで行っていません。

(主張、岩瀬)

変更する際には、特に配慮を要する方への対応を含めるとともに、災害時の避難所の運営や救援物資などに関して、近年の地震災害時などでの教訓であり、「特に配慮を要する者」には女性の視点を含めていただきたいと思います。

次回の委員会では、変更素案が報告される予定です。

今回の意見や視点が反映されているかを含めて、しっかりと注視していきたいと思います。

大雪

<大雪>

先日の大雪。朝起きて外にでると、一面真っ白な世界。

「子どものころは雪が降ったらいつも雪だるまを作ったな」なんて思いに耽りながらも、すぐに「どうやって仕事に行こう!」とすぐ現実に戻る。いつもより時間がかかるのは間違いないので早朝から慌てて準備を始めると、その様子を見て息子もソワソワしだす。そして、窓の外を指さして、「外に連れてってよ!!」と身振りでリクエスト。

気づかないふりをして、荷物をまとめていると、だんだん息子のボルテージもアップ。地団太を踏みはじめ、ついに実力行使で泣き始める。

仕方がないので、完全防寒をして一緒に外にでる私たち。すると、雨と雪で凍てつくような寒さの中、息子はいつもと違う景色に大興奮。雪の上をびちゃびちゃになって走り回る。それを必死で追いかける私。雪を舐めてみたり、触ってその冷たさに驚いてみたり、息子が素直に感動する姿に私もほっこり。でも着せたばっかりの洋服もどろんこ、全とっかえ。

そして、職場に向かおうとするが、雪のせいでバスに全く乗れない。バスが来ても非常に混んでいて、あきらめざるを得ず、結局歩くことに。子育て中ってこういうことだよ、と自分にいいきかせます。。

<辺野古基地の問題について

先日、「大泉市民の会」の新年会に参加しました。

大泉市民の会は、東京大学名誉教授の和田春樹先生を中心にベトナム戦争への反対を目的に60年代に設立された会。私の義母や亡くなった義父も若いころから参加していました。そんな地域の集まりに私も参加できるということ、それだけで感慨深いものがあります。また、現在でも多くの会員の方が、政治・社会問題に対してさまざまな活動を行っています。

昨日の会では和田先生による従軍慰安婦問題について日韓外相会談の解説、「語やびら沖縄」もやい練馬の柏木美恵子さんから「沖縄のいま」というタイトルで辺野古基地問題についてお話を伺いました。

お二人のお話、非常に勉強になりましたが、特に、沖縄の辺野古基地建設問題についてのお話は考えさせられました。私たち「市民の声ねりま」も昨年、基地問題の映画である「標的の村」や「戦場ぬ止み」の監督である三上智恵さんをお招きして基地問題について考える集会を行ったからです。

歴史的にも、沖縄の方々は日本のために大変多くの犠牲を強いられています。

戦時中は10万人を超える方が地上戦で犠牲になりました。戦後はほとんどの県民が収容所に収容され、その間に土地を強制的に摂取されました。その後も、52年の講和条約によって、日本の独立と引き換えに米軍の施政権下におかれてきました。そして、戦後70年を経たにも関わらず、国土面積の0.6%しかない沖縄県に、73.8%もの米軍専用施設が集中し、今また22世紀まで利用可能な辺野古基地建設が強行されようとしています。

その一方で、「基地があることでお金をもらっているからいいじゃないか」といった主張もされています。

しかし、こうした指摘に対して沖縄県の翁長知事は辺野古基地建設をめぐる訴訟の口頭弁論陳述の中で明確に否定をしています。(以下は一部引用)

『<沖縄は基地経済で成り立っているという指摘について>

基地関連収入は、終戦直後にはGDPの約50%だった。しかし、日本復帰時には約15%、現在は5%程度で推移している。むしろ、経済的には米軍基地の存在は、今や沖縄経済の阻害要因となっている。例えば、那覇市の新都心地区、米軍の住宅地跡で215ヘクタールあるが、25年前に返還され、当時は軍用地などの経済効果は52億円だった。それが区画整理され、現在は1634億円の経済効果をあげている。また税収も6億円から199億円に増えている。

<沖縄は他県に比べて莫大な予算をもらっているという指摘について>

沖縄の振興予算は3,000億円と言われている。しかし、これは沖縄だけの話ではない。沖縄は独立後の経緯から、沖縄開発庁が取りまとめて予算の一括計上方式がとられ、総額が発表されている。他の都道府県では、独自で予算折衝し、数千億円の予算を確保しているが、省庁ごとの計算のため一括で発表されることがないだけである。実際に、補助金の配布額は決して突出していない。例えば、地方交付税と国庫支出金の県民一人当たりの額でみる沖縄は全国で6位、地方交付税だけで見ると全国で17位である。』(引用終わり)

辺野古基地の建設について、昨年の知事選挙で反対を公約とする翁長知事が圧勝したほか、衆議院選挙でも沖縄県民は明確な拒否を示しています。

それにも関わらず「国益のため」という理屈を盾に負担を押し付けてしまうことは、民主主義としての根幹にかかわることだと思います。だからこそ、この問題は単に『沖縄の問題』としてではなく、地方自治とは何か、そして民主主義とは何か、という視点から、私たち一人ひとりが考えなければならないことだと思います。

地域での救急救命講習会への参加

先日、地元の町会が主催した救急救命講習会に参加しました。

この講習、消防署の方を講師とお招きして救急時の対応である人口呼吸や心臓マッサージ、AEDの使い方を学ぶもので、合計で3時間。以前働いていた開発途上国では緊急事態も起こる頻度が高く、救命講習は青年海外協力隊やJICAの研修で定期的に受けますが、幸いまだ実践したことはなく、忘れかけていました。

私自身も区の「総合・災害対策等特別委員会」に所属しており、ぜひ参加させていただくことにしました。講習は平日の午後、あまり参加者は多くないのかな、と思っていましたが、実際には15名以上の方が。

そしてその内容、最初にテキストを使った解説があるのですが、阪神淡路大震災の際には、亡くなった方の80%が家屋の倒壊によるものだった、そして、家屋倒壊で助かった方の大半が警察や消防ではなく、地域の方による救助だったとのこと。だからこそ、地域での備えが必要とのことでした。また、救急救命についても、適切に心臓マッサージを行った場合としなかった場合では、助かる確率が20%近く変わるのだそう。赤ちゃんが物をのどに詰まらせたら・・・というシナリオもあり、息子のためにもかなり真剣に聞きました。

そして、実施訓練。人形をモデルにして開始、とても本格的。正しくやるには、思った以上に注意と力が必要なことを実感しました。覚えるために、ひたすら繰り返しました。合計で100回以上人口呼吸を行った気がします。最後には皆さん息も絶え絶え…ぜーぜー言って筋肉痛になりましたが、そのおかげで何とか覚えることができた気がします。こうした地域での取り組みやひとりひとりの準備の大切さを実感する一日でした.

無料生活・法律相談会のご案内! 1月30日(土)

1月30日(土)の14時から17時まで、友人で市民の声ねりま運営委員の伊藤朝日太郎弁護士と無料で生活・法律相談会を行います。

この相談会、昨年の当選後にスタートしてから、今回でもう4回目、保育園をはじめとする子育てサポートについて、不登校について、高齢者や障害のある方のサポートについて、企業経営について、外国人の方の生活について等、どのような分野のお話でも、政策レベル、個人レベルの話まで大歓迎です。

これまでにも、学校での悩み、起業に関するご相談、地域での問題、外国籍の方からの相談など地域に関わる多様な相談を受けてきました。いただいた相談に対しては法的なアドバイスを行ったり、議会などで取り上げたりしています。

練馬区にお住まい、お勤めの方でしたらどなたでもご相談いただけます。練馬区に住民票のない方、外国籍の方のご相談も歓迎いたします。また、英語、スペイン語でのご相談にも対応いたします。

ぜひご予約の上、岩瀬たけし連絡所にお越しください!!