【#明治学院大学 #白金祭 での政治講演会のお知らせ 11/2(土) 14時から】

明治学院大学の白金祭、政治学科主催の「政治講演会」でゲストスピーカーとしてお話することになりました。去年のゲストは立憲民主党の枝野さん、私でいいのか…と思いながらも、せっかくの機会ですので、地域における多様性と政治の役割について #LGBT, #外国人, #ブラック校則, #性教育, のことなどお話したいと思います。

11月2日(土)の二時から、どなたでもご参加いただけます。ぜひお気軽にお越しください!

【こんなことまでボランティア? 練馬区はちゃんと人にお金を払って!!日本語講師の待遇の改善を!】<決算委員会の報告③>

練馬区に住む外国籍の方は増加を続け、9月の時点で20,800人。今年の1月から9月までに新たに区民になった方のうち20%が外国人でした。こうした中、日本語の理解に課題のある子どもへの学校での支援はますます重要になっています。2018年度に練馬区で日本語の指導が必要な児童・生徒を受け入れた学校の数は小学校では40校、中学校でも18校(合計58校)、区内の半数以上に上りました。

区では、日本語の習得が不十分な児童・生徒を対象に、日本語の講師を学校へ派遣しています。しかし、重要な役割を担っているにも関わらず、日本語講師は区の職員ではなくあくまで「ボランティア」(有償)として位置づけられています。そうした中、今回は日本語講師の待遇の改善を求めました。以下、概要をご報告します。

【岩瀬の訴え】

日本語講師には専門的な知識・経験が求められます。また、学校内での活動を行う中で個人情報の守秘義務など多くの責任も発生します。重要な役割を担う日本語講師をボランティアにお願いし続けていること、また7年前に時給を半額に引き下げ、そのままにしてきたことは区の多文化共生政策を考える上で大きな問題です。

今年の6月には「日本語の教育の推進に関わる法律」いわゆる日本語教育推進法が国会で成立しましたが、その目的の一つは学校等における「日本語教育の水準の維持向上」です。同法に則って日本語講師の身分と権限、責任を明確化すること、具体的には会計年度任用職員としての雇用、短期的には謝金の単価の向上などを図るべきです。

【区の回答】

会計年度任用職員は、まさにその名の通り年度を通して雇用していく制度です。日本語の講師につきましては、比較的期間が短いということもあってこの会計年度任用職員とはしていかないという考えです。国や都の動向を注視しながら必要に応じて検討を考えて参りたいと思いますが、日本語講師については来年も同じような形態で進めていきたいと考えてございます。

【岩瀬の意見】

練馬区は来年度以降も日本語の指導をボランティアにお願いするということでした。東京オリンピックでも問題になりましたが、専門性や経験が求められる中でいつまでも区民の「善意」や「やりがい」に頼るべきじゃありません。身分や待遇、責任が明確化されるよう、今後も訴えます!

【練馬区の子どもの貧困待ったなし、せめて他区と同じくらい子どもにお金をかけて!】<決算特別委員会の報告②>

消費税増税によって、子育て中の世帯、特に小中学生の子どもがいる世帯にはさらに重い負担がのしかかります。国が救済策として実施するプレミアム商品券も区内で対象となる方の5割以上は60代以上であり、小中学生の保護者の世帯にはほとんど関係ありません。そこで、特に生活が苦しい小中学生の世帯向けに支給している就学援助を増額するよう訴えました。以下、ご報告します。

【最初に】

練馬区では生活保護の1.2倍までの収入の世帯を「準」生活保護として、学校でかかる費用の一部を就学援助として支給しています。今年度、就学援助を認められたのは公立の中学校では4.5世帯に1世帯(22.3%)、小学校でも6.5世帯に1世帯(15.4%)に上っています。(この数字はあくまでも申請ですので、実態はもっと多くの方が必要としています。)

就学援助の中で、練馬区が入学時に支給しているお金(入学準備金)は小学校では47,380円、中学校では54,070円です。しかし、その金額では十分ではありません。小学校ではランドセル、中学校では制服など、入学時には多額の出費が必要です。ランドセルは平均4万円代、制服も6万円以上ともいわれており、その他の必要な学用品をそろえると、入学の段階で小学校では10万円、中学校でも15万円ほどかかるともいわれます。

こうした中で、保護者にとっては、この援助を増やしてほしい、というのが切実な思いです。私が通っている子ども食堂で、ある保護者の方が、「子どもの入学式、本当は嬉しいはずなのに、経済的に苦しくて迎えるのがつらい」と打ち明けてくれました。

【岩瀬の訴え】

他区の就学援助の支給の状況を事務局に調査していただきました。それを見ると、区によって入学準備金の支給額にずいぶんとばらつきがあることに驚きました。具体的には、高いところでは、小学校では67,380円、中学校では104,710円を支給している自治体もあります。23区の平均支給額を見ても小学校では約54,200円、中学校では66,100円です。練馬区は小学校で7,000円(13%)、中学校では12,000円(18%)も23区平均より低いことになります。こうした状況を勘案したうえで、ぜひ消費税増税に合わせて入学準備金の増額を行うべきです!

【区の回答】

一部に突出した単価設定を行う区がある中で、平均金額は各区の単価を単純に合計して23区で割り返した数字なのかなと考えてございます。単価設定は適切であると考えておりますので、現時点でこの単価設定を見直すことはございません。

【岩瀬の意見】

練馬区はこれまで何度も「子育てしやすい町」と標榜してきた中であまりに冷たい回答だと思います。本来、義務教育に関わる費用は憲法の趣旨に則って全て無償であるべきです。打ち上げ花火やアニメ振興、世界都市農業サミットなどの目立つ事業にお金を使うよりも、目立たなくても大事な声、地域で苦しむ声にこそ区は耳を傾けるべきです。今後も改善を求めて粘り強く訴えたいと思います。

【台風15号【練馬区での災害ごみへの備え、遅れすぎです!!】 決算審議のご報告②

台風15号が直撃した千葉県の被災地で大きな問題になっているのが「災害ゴミ」の処理です。練馬区では災害時のごみの仮置き場について2017年に検討を開始しましたが、2年以上経ってもいまだに決まっていません。災害に備えて一刻も早く災害時の廃棄物の取り扱いを示し、住民と協力すべき、という思いで訴えました。以下が概要です。(詳細は議事録をご覧ください)

【岩瀬の主張】

2017年の委員会で、区は「災害廃棄物処理計画」を策定するという報告しました。この計画は、災害の発生時に区が迅速に災害廃棄物の処理を行うための必要な計画を策定することを目的としていて、2018年3月の完成を予定していました。しかし、完成は大きく遅れ、さらに今年の9月になって突然、計画の策定を中止する、と報告がありました。

千葉県の被災地では積み上げられたゴミが道路沿いにあふれ、仮置き場はパンク状態です。練馬区は「攻めの防災」を掲げていますが、区内の災害ごみの仮置き場が未だに決まっていないというのは、対応が遅れていると言わざるを得ません。早急に候補地を決定するとともに、平時から周辺住民や事業者への協力、連携を求めるべきです。

【区の回答】

災害というのは、その量、起こり方は様々です。災害が起きた時にしっかりと仮置き場についてはお示しをさせていただきたいと思っています。

【岩瀬の意見】

区は仮置き場については、災害が発生するまで公表する考えはないとのことでいた。しかし、国は自治体に対して災害ごみの仮置場の候補地を事前に選定するとともに、普段から管理、運営体制を住民等と検討することが必要としています。台風15号でもわかるように、災害が発生してから対応するのでは遅すぎます。ぜひ早急な対応を今後も求めたいと思います。

https://www.sankei.com/affairs/news/190921/afr1909210027-n1.html

【決算審議、始まりました。14分間にすべてを!】

今日から昨年度のお金の使い方を審査する決算審議が始まりました。質疑の時間は会派の人数によって決まります。私たち「市民の声ねりま」14分間。この時間でなんとか皆さんから頂いた意見を区へ訴えるために、1か月近くをかけて資料を請求したり、現地調査を行ったりしています。

非常に限られた時間なのですが、一番の問題はこの時間には区からの答弁の時間が含まれていること…私たちが質問するといつも、聞いてもいないことを延々と答弁されて実質的に私たちが発言できるのは半分くらいです。。少なくとも議員の発言時間を確保すべきです!

私が担当するのは以下の3日になります。

1.議会費・総務費(9月17日):4時23分~4時37分

2.産業経済費、環境費(9月19日):1時55分~2時09分

3.教育費(9月25日):1時~1時14分

ぜひ傍聴にお越しください!

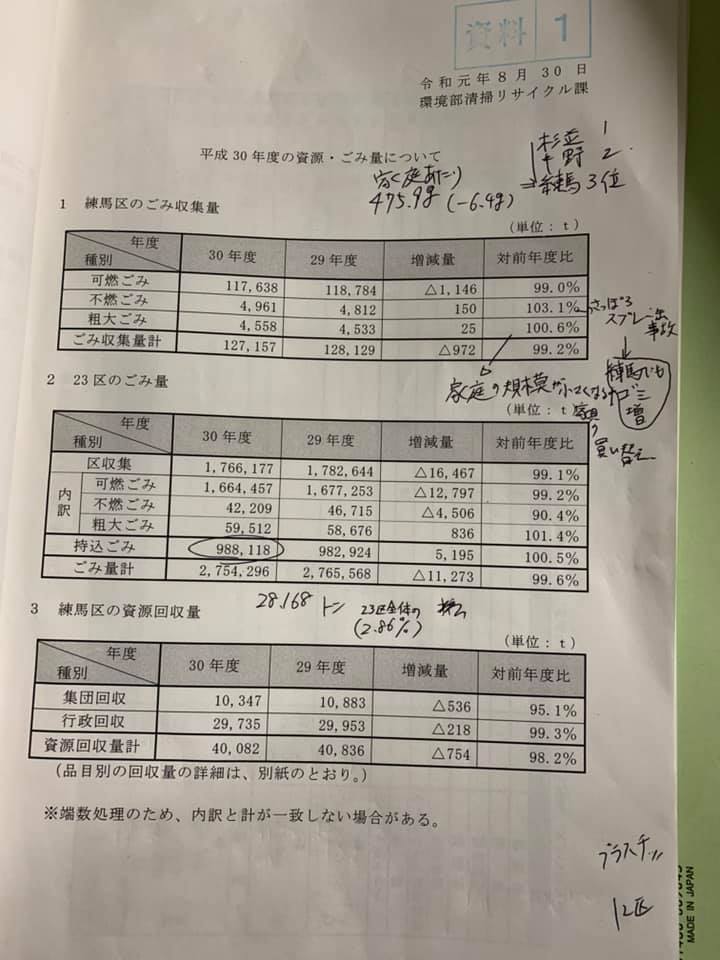

【練馬区で出るごみの量はどれくらい?海洋プラスチックも大問題】

所属する都市農業・みどり環境等特別委員会で昨年度の練馬区で出たごみの量について報告を受けました。可燃ごみは減っていますが、不燃ごみ、粗大ごみの量は増加しています。練馬区で出されるごみの量、一家族当たりにすると475.9グラムで、23区では杉並、中野に次いで3番目に少ないそうです。

6月には東京都が「都庁プラスチック削減方針」を示しています。その中では、ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの削減として、レジ袋の有料化への取組を打ち出すとともに、都庁全体でもイベントの際に、リユースカップ、食器の使用や、文具の購入においても再生プラを現行の4割から7割へと増やすこと、2020年度までに都主催のイベントで使い捨てカップの使用禁止、会議でのペットボトル、ストロー、プラカップ等の使用禁止を掲げています。私からは練馬区でも東京都や他の自治体の取組を参考に、庁内会議でのペットボトルの使用中止や区の協力団体などでの袋の有料化、学校給食でのプラスチックの削減などを行うよう求めました。区としても東京都の状況などを研究しながら、今後検討をするとのことでした。委員会でもぜひ引き続きこの問題に取り組んでいきたいと思います。

【決算で練馬区の関係団体(外郭団体)への質疑ができなくなるなんて…透明性の確保ってなんだっけ?】

いよいよ来週から練馬区議会の定例会が始まります。今回昨年度の区のお金の使い方をチェックする決算特別委員会も開かれます。練馬区でお金がどのように使われたかを審査するとても大切な機会です。しかし昨日の議会運営委員会で突然、今回から練馬区の関係団体(外郭団体)への質疑がなくなる、ということが示されました。外郭団体というのは区がお金を出して、主に区の事業を行っている団体でシルバー人材センターや文化振興協会などがあります。平成26年度には38億円が区から支出されています。多くの場合、団体のトップは区のOBが務めています。外郭団体については、区民の方から「区民の方から天下り先の温床になっているのでは」、「外郭団体は非効率なのでは」といった声が練馬区にも寄せられており、区も「練馬区のこれからを考える」(2015年12月)で事業の明確化、整理、指導、監督の見直しなどを示していました。

にもかかわらず、透明性を確保するために一番重要な議会での質疑がなくなるということ、しかもそれが議会の始まる一週間前に突然発表されるというのはどういうことでしょうか?

区の説明では、すでに3つの外郭団体を統合したので一定の役割は終えたという事、決算で質疑はできなくても、通常の常任委員会で質問すればいいとのことですが、常任委員会では外郭団体の職員は参加しませんし、細かい内容について区の職員が答えられるはずもありません。情報公開の重要さが最も問われている今の時代に、練馬区があえて外郭団体の活動を見えにくくするということは時代に逆行しているだけでなく、区民の方の思いにも反するものではないでしょうか。今後の見直しを求めたいと思います。

【練馬区の無駄遣いについて 広報誌の差し替えに数百万円…】

皆さんは「ねりま区報」ご存知ですか?

練馬区が月に3回発行している広報誌で、皆さんのご自宅にも新聞と一緒に配布されています。

8月1日号の区報の表記に不適切な表現があったということで、印刷後に差し替えがされたとの報告を受けました。確認したところ、数十万部が無駄になり、合計で300万円近くが使われたとのこと。そもそも何を間違えたのかというと、当初の区報は「ねりマイスター」という名前で地域の特定の商店などを紹介していたのですが、そのような制度もない中で適切ではないと、印刷後に気づいたとのこと。

なぜそんな初歩的なミスを印刷前に気づけなかったのか、ということもさることながら、委員会では全く報告がなく私が指摘して初めて認めた、ということには隠蔽の意図があったのではないかとも思ってしまいます。文字通り税金の無駄遣いですし、こうした間違いを繰り返さないためにも、内部の問題だと言って蓋をしてしまうのではなく、少なくとも委員会などの公開の場でしっかりと報告をして、今後につなげることが必要だと思います。

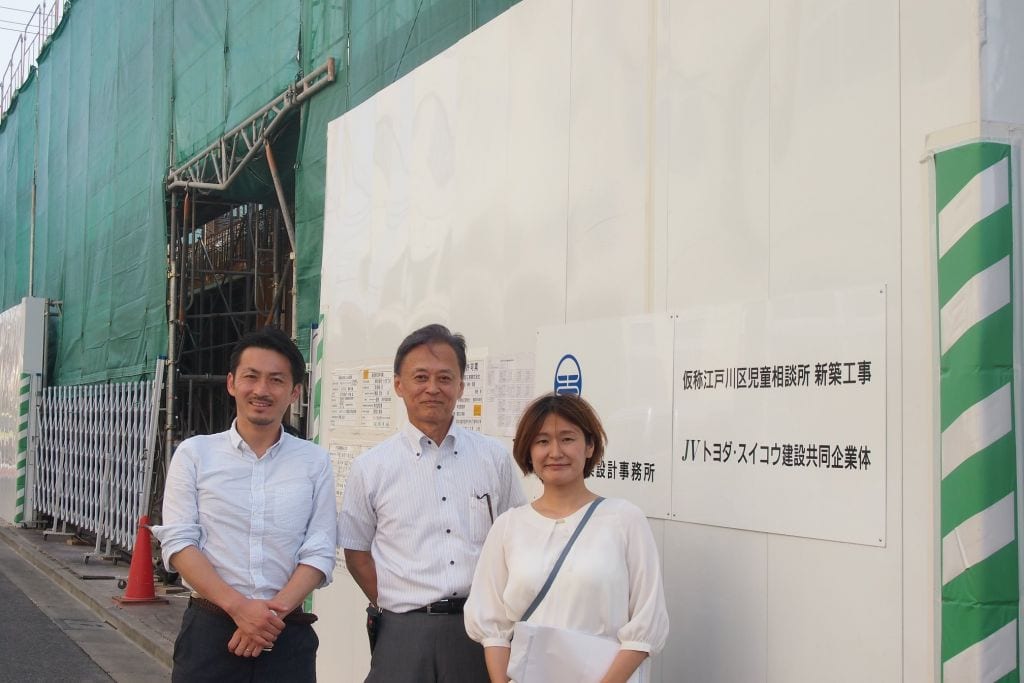

【23区で練馬区だけが児童相談所設置に反対、本当にそれでいいのか?】江戸川区を視察して。

各地での児童虐待が深刻化するなか、これまで都しか設置できなかった児童相談所が区でも開設できるようになりました。そんな中、23区で唯一、児童相談所(児相)の設置に反対しているのが練馬区です。

江戸川区、荒川区、世田谷区では来年度からの開設に向けて準備が進んでいます。今回は会派で江戸川区を視察しました。担当の部長、課長から話を伺うなかで、開設に向けてどんな困難があっても児相を開設し、江戸川区での虐待を無くす、という強い決意を感じました。そして、背景には平成22年に区内で発生した7歳の児童が虐待死した痛ましい事件があるということでした。

課長が繰り返したのが、区が児相を持つことで虐待の「予防」と「介入」を一元的に行うことができる。指揮命令系統が一元化されることで、支援対応も一元化される、ということのメリットでした。現在、児相が行っているのは虐待への対応であり、家庭への支援はすべて市区町村が実施している。その連携が取れていないことが問題の元凶の一つであり、学校、市区町村(子ども家庭支援センター)、児相で一元的に指揮系統をとるためにも児相の設置は不可欠とのことでした。

江戸川区では来年度の開設に向けて数億円をかけて新たな施設を建設しているほか、50人近くを新たに採用して、150人体制で対応しようとしています。また、これまでに38名を他の児相に派遣し、ノウハウを学んでいるとのことでした。

児相の設置には開設だけで(イニシャルコスト)数十億円、毎年の運営でも数十億円が必要になります。都との協議のなかで、財源(予算)をどうするかといった大きな問題も残っています。しかし、もし都から予算がもらえなくても、児童相談所は絶対に必要であり自分たち(区独自)の財源ででもやるべきだ、という強い主張が印象的でした。

練馬区は人材のことや、他の自治体との連携のこと、財源のことなどを理由に区としての児相の設置に反対しています。しかし、他の区では同じ課題を抱えながらも、それでも地域の子どもは地域で守るんだ、という強い意志で児相の開設を行おうとしています。区がやるべきことは、やれない理由を見つけることではなく、問題を見据えながらも、子どもたちを守るために江戸川区や他の区の姿勢から学び、児相設置に向けて動き出すことだと改めて思いました。写真は江戸川区が建設中の児童相談所の前で撮ったものです。

<大泉で「戦争」を考える…【戦争体験者のお話】6歳で終戦を迎えた少女。死んだ3歳の妹を背負って帰国したことが70年経っても脳裏を離れない>

岩瀬事務所の夏の平和企画、「大泉で『戦争』を考える」、今年で3回目を迎えました。大泉に落ちた焼夷弾の破片や戦時中に配られた教育勅語、兵士が戦地に持参した戦陣訓などのほか、今年は戦争体験者からのお話を中心にプログラムを組みました。35度を超える中にも関わらず、会場は満員、50名ほどが参加されました。

体験者の一人は6歳の時、終戦を満州の奉天で迎えたとのこと。ソ連軍が町を占領し、生活が苦しかった彼女は、極寒の中で兵士が鼻をかんだハンカチを洗って販売する仕事をしていたとのこと。いまだに「ハンカチはいりませんか」というロシア語を覚えていました。1946年、ようやく帰国できるとなったときに、引き揚げ船の環境が劣悪だったために当時3歳の妹がなくなってしまったとのこと。しかし、死んだことが見つかると海に捨てられてしまうので、7歳だった彼女が背中で負ぶって、生きている振りをして佐世保まで連れ帰ったとのことでした。そして、港のすぐ近くの線路沿いの枕木で、頭からガソリンをかけて火葬をしたとのことでした。その様子は今でも脳裏にこびりついて離れない、今でも夢に見るという話でした。他のお二人も、校庭からB29に突っ込んでいく特攻隊を見て、同じ世代の若者がこうして死んでいくんだ、と思ったという話や、小学校に入ったばかりの時に戦死した山本五十六の肖像を見せられて、山本元帥に続け!と叫ばされたときに、なんで死ななきゃいけないんだ、と思ったという話など印象的でした。

近年では戦争を美化しようとする動きもある中で、実際に経験した方のお話はとても重いものでした。当時小学生から高校生だった人々が70年以上たっても癒すことのできない傷を負ったという事、そして戦争では特に一番弱い人から被害にあうということ、改めて思うとともに、こうした話はぜひ若い方々にこそ知らせていくことが大事だと感じました。