エクアドルからのホームステイ

突然ですが、先日からエクアドルの友人、ミリアムさんがホームステイをしています。

ミリアムさんはスペイン語の先生で、JICAの専門家としてエクアドルに赴任していた時、授業を受けていました。私も南米で長く暮らしていたので、通常の会話は問題なかったのですが、当時の仕事は先住民の方の収入改善ということで、現地の特産品の食用ネズミ!(モルモット)や地鶏のマーケティング。ネズミや鶏の各部位を何と説明したらいいのか、などそれはそれは恐ろしい授業を日々受けていました(笑)。

そんな彼女、日本に3週間滞在するという事で、そのうち2週間を我が家でホームステイ。ということで、仕事から帰ると、突然スペイン語だけのラテンな世界が始まります。

そんな彼女、ラテンな性格(?)でほとんど下調べをせずに日本に来たらしく、先日、「せっかくだから好きな場所を案内するよ!どこがいいかな?」と聞くと「えーと、そうね、東京にはとっても大きな通りがあると聞いたのでそこに行きたいわ!」。私「…。」「大泉学園通りも大きいけど、そこじゃないね。。。もう少し情報ないかな?」「映画で見たことがあるのだけど、いくつも信号があるの。」そこで、ようやく渋谷のスクランブル交差点とわかりました。あとは、「東京にとっても有名な犬がいる」(渋谷のハチ公)、とか「照明が綺麗で古くて大きなお寺」(浅草寺)とか、毎回いろいろと試されている気分に…

そんな彼女の眼を通して日本を見ると、私にとっても勉強になります。町の清潔さ、安全さに感動する一方で、関越高架下の高齢者施設予定地を見ると、「日本は進んでいるはずなのに、こんなところで高齢者の方を過ごさせるなんて、信じられない!」と衝撃を受けていました。外国人の視点から見てもこれほどひどい関越高架下の活用、改めておかしいことだと実感しました。

光が丘四中の閉校案に関する保護者および地域説明会

本日、光が丘第四中学校の閉校案について、保護者や地域の方への説明会がありました。平日の夜にも関わらず、80名近い方が参加していました。

説明の後の質疑応答、参加者の方からたくさんの意見や質問がありました。非常に短い期間で閉校の方針を決めてしまったことへの不満、学校選択制で人気が無いという理由で閉校になってしまうということへの憤り、発言された方はすべて閉校案に対して強い反対の意思を示し、賛成の方は一人もいませんでした。

教育委員会は閉校の理由について、今日の説明会でも、「生徒数が少ないとわれわれ(練馬区)が考える理想的な教育環境を維持することができない」、「過小規模では教育環境が不十分」などと繰り返し述べていました。

しかし、それは、あくまでも区の意見であって、そこには当事者である保護者や生徒、そして地域の方の意見は全く反映されていません。

行政は「皆さんの声を聞きながら」と口では説明していますが、実際にはこれだけ反対している当事者の声に耳を傾けずに、自分たちの価値観や都合だけで決めようとしているそのあり方には練馬区の姿勢を象徴していると感じます。これからも議会や委員会でしっかりと白紙撤回を求めて議論していきたいと思います。

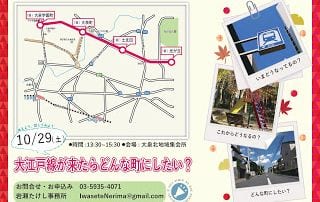

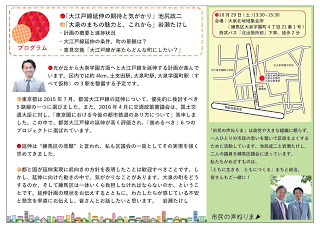

光が丘から大泉学園町まで 大江戸線延伸に関する勉強会

本日、大江戸線延伸に関する勉強会を実施しました。

この勉強会、光が丘から大泉学園町までの大江戸線延伸計画が進み始めたといわれる中で、現在の状況や、延伸を実現するために求められている条件などを皆さんと共有することを目的としていました。

土曜日の昼間にどれだけの方が来るのか不安だったのですが、予想をはるかに超える50名近い方々が。そして、そのほとんどが今までお会いした事のない方で、この問題に関する地域の方々の関心の高さに改めて驚きました。

都と国が大江戸線延伸に前向きの方針を示したことは歓迎すべきことです。しかし、延伸に向けた動きの中で気がかりなこともあります。大江戸線を招致するためにまちがどう変わるのか、そして練馬区はいくら負担しなければならないのか、といったことです。

説明では、大江戸線延伸計画の現状とともに、国や都から費用負担や需要喚起のための街づくりを求められていること、特に、費用負担が現在は36億円にのぼり今後も増える可能性があること、まちづくりでは、大江戸線の新駅周辺地域では農用地の70%もの削減が想定されていること、などをお話しました。

説明の後の意見交換、たくさんのご発言が。「大江戸線によって便利になるのでぜひ早期に実現を!」といった声の他、「来ることは嬉しいけれど、開発によって、大泉の魅力である緑や風致地区の街並みが壊されてしまうのは困る」といった意見や、「線路の前に大型道路を通すということだが、それによって地域が分断されてしまうのでは」、「そもそも、今すぐに必要なのは、地下鉄を通すことではなく、公共バスのサービスを拡大すること。」「東京都の事業になぜ練馬区がお金を出さなければいけないのか」といった声も。

私も大泉学園に暮らす中で、この地域の一番の魅力は23区にありながら、たくさんのみどりに囲まれていることだと思っています。23区内の唯一の牧場や、多くの緑地、そして各家庭に残された樹木など、たくさんの自然がこの地域の魅力を形成しています。

大江戸線の延伸とそれに伴うまちづくりは、地域の魅力や歴史を活かすことが前提であり、延伸のために町の魅力を損なうことがあってはならないと思います。

これほど、地域の中でも様々な不安や心配が存在していることに改めて気づかされるとともに、大江戸線延伸がこれから正念場を迎える中で、住民の皆さんとともに、どのようなまちづくりを進めるか、一緒に考えていきたいと思います。

また、今回の勉強会は視察の翌日ということで、スタッフやボランティアの皆さんのご協力に全面的に頼らざるを得なかったのですが、皆さん、数日前から入念に準備いただき、早い方は当日も予

定の1時間前には会場でスタンバイして下さいました。そして、勉強会がスムーズに進むよう、常にお気遣いいただいたおかげで、なんとか成功させることができました。本当にありがとうございました!

北海道七飯町の認定子ども園について 文教児童青少年委員会視察報告③

視察の最終日、函館市に隣接する七飯町の認定子ども園「どんぐり」を視察。同町は函館のベッドタウンとしても機能しており、人口は28,000人、そのうち就学前児童は1,200人程度です。

同町の子育て施策の特徴には、18歳まで医療費無料、出産の際に米3.5㎏の贈呈、学童保育クラブ保育料補助(月2,000円)、交通費補助(実費の半額)などがあります。

視察した認定子ども園「どんぐり」は、木育、食育、自然教育を掲げていて、園の建物にたくさんの木を用いることをはじめ、日々の畑体験、旬の食材の利用、など自然との関わりを重視しており、メディアや論文等でも取り上げられています。

実際の園の印象として、決して広いということはありませんでした。

しかし、建物に入った瞬間に木の香りが漂うほど、ふんだんに木材を使っていて、椅子や机も近くで採れた木が使用されているという徹底ぶりでした。また、園庭では子ども達がちょうど、Halloweenのために本物のかぼちゃを使ったジャックランタンを作っていて、こちらも近くの農家から寄付いただいたとのこと。庭の端ではシイタケの栽培もしており、どうやったら大きく育てられるか、子ども達から説明してもらいました。実はシイタケが大の苦手、子ども達に「シイタケ美味しいよね!!」と聞かれて、「う。。。」と固まる私。。。

たくさんの自然に囲まれて生活している姿、羨ましいなと思うとともに、練馬でも、例え土地は少なくても、園の工夫や努力によって、こうした運営も可能であるという事はとても参考になりました。

キラリス函館の視察 文教児童青少年委員会 視察報告②

文教児童青少年委員会の視察、2日目の今日は函館市にあるキラリス函館という10月にオープンしたばかりの商業施設を訪問しました。

こちらの施設、地上16階建てで、上部はマンション、そして1-2階は店舗が入っており、3-4階に公益施設が入っています。公益施設の中で、とくに親子連れが過ごすことができる「はこだてキッズプラザ」が調査の対象でした。

「はこだてキッズプラザ」、一番の特徴は、子育て支援が目的ではなく、親子連れの集客による駅前経済の再生にあります。ですので、施設の位置づけも福祉施設ではなく、集客施設であり、所管も経済部とのことでした。

ただ、行政機関であるため、施設にはテラスやプレイグラウンドの他、託児室や子育て支援コンシェルジュによる相談室も完備しています。キッズプラザ、利用者数は一日当たり250人から1600人ということで、非常に人気があるとのことでした。また、施設整備業務は指定管理に委託しており、ソニーが中心となって運営しているとのことです。

実際に施設を見学した感想として、ソニーが運営しているということもあり、最先端の技術を使っていて、子どもにとっては非常に魅力的なコンテンツであることは感じました。特に、3Dの映像や、4Kの巨大スクリーンを使ってのシアター上映は魅力的でした。

しかし、一方で、こうした業務を民間ではなく、市が実施することが適切なのか、という点には疑問も感じました。確かに、経済の活性化は重要です。しかし、商業施設の集客のために行政が税金を投入し、運営を民間企業が担う、そして、そこに子育ての視点はない。だとしたら、最初から民間企業の活動として行うのが望ましいのでは、とも感じました。

練馬においても、様々な子育て支援が検討されていますが、その中で、行政が果たす役割とは何か、ということを改めて考えさせられました。

弘前市のICT教育の推進について(文教児童青少年委員会 視察報告①)

本日から文教児童青少年委員会の視察。

二泊三日で弘前市、函館市、そして七飯町の各自治体の施設を訪問します。

初日は弘前市にて、同市が進めているICT教育の推進について視察を行いました。

弘前市は青森県で三番目に大きな都市で人口17万人。主な産業は農業で、リンゴは全国生産の25%を担っているとのことです。

同市では、子ども達の「日常的なICTの活用」を目指して、授業改善、授業づくりに積極的に取り組み、平成27年度より「弘前式」ICTを導入しているとのことでした。

「弘前式」ICTでは小中学校それぞれ2校をモデル校とし、モデル校のすべての学級に対して、「弘前式」ICT3点セット(書画カメラ、教員用タブレット、電子黒板機能付きプロジェクタ)を整備するとのこと。無線LANを各教室に配備するとともに、委託を受けたICT支援員が週一回の割合で巡回し、授業支援や教材作成支援なども行っています。

1年の実践を通じて、児童生徒の意欲を理解が深まったという評価がある一方で、タブレットのトラブルが多いといった問題やネットワークの煩雑さ、ICT支援員が学校の支援ニーズと一致していない、といった課題も見えたとのことです。以前、佐賀県の武雄市も視察しましたが、そこでも機器の問題がありました。

他にも、研修や教材をつくるために教員の負担がさらに増えてしまう、実際の授業ではほとんど使われない(ある自治体では、環境を整備したにも関わらず、ICTを活用した授業は全体の5%程度)、機器のトラブルが頻発する、教材の種類が少ない、といったことに加えて、子ども達の考える力が育たなくなるのでは、という不安も指摘されています。

確かにICTの効果も期待はできるものの、現時点では、弘前に限らず、機器の導入ありきで、どのように授業の中に位置付けていくのか明確になっておらず、各教員の能力、熱意によって差が発生しているという印象を受けました。

また、ICT導入が学力の向上につながるという意見もありますが、弘前市の担当の方からは、ICTはアナログをサポートするためのものであり、デジタル化することが学力向上に直接つながるものではない、という意見もありました。

練馬区でもICTの導入が進められていますが、設備だけを整えるのではなく、まずはICTをどんな目的で、どのように活用するか、しっかりと方針を示すことが必要だと改めて感じました。

29日の大江戸線勉強会に向けて

今週末(29日)の勉強会に向けて資料の準備。

大江戸線の光が丘から大泉学園町までの延伸は、1972年ごろからすでに検討が始まったとのこと。私が生まれる前に始まった計画の経緯や今後の見通し、課題を皆さんとお話する、そのためには自分がまず理解しなくてはならない、ということで、とりあえず資料を集めてみましたが、あまりにも情報が多い。。整理をしながら、どんなに資料が電子化されても、やっぱり紙で読んだ方が頭に入るな、と書類に埋もれながら妙に納得しました。

都と国が大江戸線延伸に前向きの方針を示したことは歓迎すべきことです。しかし、延伸に向けた動きの中で気がかりなこともあります。大江戸線を招致するためにまちがどう変わるのか、そして練馬区はいくら負担しなければならないのか、といったことです。延伸計画の現状をお伝えするとともに、私たちが感じている不安や懸念も率直にお伝えし、皆さんとお話したいと思います。

参加を希望される方はぜひご連絡をお願いします!

10月29日(土)13時半~15時半、大泉北出張所(大泉学園町4-21-1)

西武バス「北出張所」下車 徒歩2分

キッズスペースあります(託児なし)

Tel & Fax: 03-5935-4071

iwasetenerima@gmail.com

週末の地域での活動

今週末もいくつもの地域イベントに参加しました。

まずは社会福祉法人「つくりっこの家」などが近くの公園で行ったバザー。バザーでは多くの団体が洋服や雑貨、また、被災地で生活する方が作っているエコたわしなども販売しており、私も毎年楽しみに。会場ではペルー人と日本人の素敵なご夫妻とお知り合いになることもできて、地域の中での多文化を実感しました。

翌日、午前中は高齢者施設のお祭りに参加しました。この施設、知り合いの方が屋上庭園の世話をしていて、拝見するのをとても楽しみに。早速屋上につくと、一面、コスモスや百日草など、たくさんの花々が。ビルの屋上、深さ30センチの軽石しかない環境の中でも、丁寧に世話をすることでここまで育つことに感動しました。そこでは里芋も育てているとのこと、収穫にも参加させていただき、久しぶりの農作業(?)にエクアドルでの活動を思い出しました。。

その後、パパ・ママとの懇親会に参加。お祭りで買ったランチを持って、光が丘公園で待ち合わせをしていたのですが、事前に妻と決めていた待ち合わせ場所は「芝生広場の大きな木の下」。しかし、光が丘公園を侮っていました…芝生広場はあまりに大きい。。そして、絶望的なほどたくさんの木が…。さらになぜか妻の携帯にもつながらない…。仕方ないので、一つ一つ木の下を探す私、秋の日差しを受け、皆さんとても楽しい時間を過ごしている横で、修行のような気分に。そして「もうお弁当食べちゃおうかな」と自暴自棄になった時、楽しそうにママ友と過ごす息子と妻の姿が。数年ぶりに家族で再会できたような気持ちを味わうことができました(笑)。

懇親会の後は「避難者と支援者によるふれあいフェスティバル」にも参加。パネルなどで被災地の現状について勉強させていただき、忙しくも有意意義な週末を過ごすことができました。

息子の成長

息子の成長に驚かされる毎日。

今朝から、目につくものすべてに「これは?」と質問するように。「知ってるよね?」と思いながら「これは車」と答えると、求めていた答えではなかったらしく、「これは?」と繰り返す。「うーむ…息子が所望している答えは何かな?」と必死で頭を回転させて「これは、青い車だよ」と言うと、今度は満足してニッコリ。そして次々と他の物を指さす。「これは赤いトラック」「これは銀色の車」「青い電車」「黄色い踏切」「灰色の空」…息子の成長とともに、世界がこんなに色に満ちていたことに気づかされた一コマ。

そして夜。息子の相手をしながら、スマホでメールをチェックしていたら、トコトコと近づいてきたので、youtubeを見たいのかな?と思って抱きしめたら、「おーしまい」と言って電源を切ろうとする。ちゃんと構っていなかったのを気づいたのか、と、びっくりするとともに、申し訳なくなってその後は真剣に機関車トーマスのゴードン(息子のお気に入り)で「ガタンゴトン」と息子を追いかけながら1時間みっちり遊びました…

「護憲派の泰斗」樋口陽一先生との再会

本日、大学時代のゼミの恩師、樋口陽一先生とお会いしました。

樋口先生は『「護憲派」の泰斗にして憲法学会の最高権威』(集英社の紹介文)とも称されていて、昨年は妻の大学院の同級生が編集を担当した『「憲法改正」の真実』(集英社)も出版しています。(感想は、http://iwasetenerima.blogspot.jp/…/blog-post_29.html をお読みください)

大学時代は南米やカナダでの留学(遊学?)やバックパッカー活動(?)、そのためのバイトに勤しんでいた私、決して優秀なゼミ生ではありませんでした…しかし、先生は東大を退官し、早稲田に移ったばかりということもあって、ゼミ生が4名しかおらず、先生に毎回、どんな素朴な質問でもできたということは、とても幸せな経験で、今思えば、先生からご指導頂けたことが、政治を志す一つのきっかけにもなったと思います。樋口先生は、決して偉ぶらず、常に謙虚で物腰が柔らかい、人格的にも素晴らしい人でしたが、今も全然変わっていませんでした。

区議になったことを共にとても喜んでいただき、今回、10数年ぶりお会いできました。私がずっと聞きたかったことの一つ。それは、先生はこれまで、憲法を研究する立場として、政治的な発言はなるべく控えるというスタンスを取り続けてきたのに、なぜ安保関連法制への反対のために、これほど積極的に各種メディアや集会で発言をなさったのか?ということでした。

先生の答え、とても印象的でした。「これは私の『義務』だと思ったからです。憲法学者としてだけではなく、すでにこの世を去った私の先輩や仲間たち、そして戦争で亡くなった知り合いの方のためにも、今の動きを止めなければならない、残された時間は限られていても、それはやらなければならないと思いました。」とのこと。静かな語り口の中で、先生の強さを目の当たりにして、鳥肌が立つと同時に、初心に帰れた気がしました。

その後、練馬区で起こっている様々な問題についても1時間半にわたってご相談させていただいたのですが、地方自治体レベルの民主主義におけるアメリカやフランスの例などを挙げながらアドバイスをいただき、勇気づけられました。