新事務所オープン準備中

8月25日、岩瀬たけしの新事務所がオープンします!

これまでは自宅を事務所として兼用していましたが、より地域に根差した活動を行うため、専用の事務所を構えた方がいいという皆さんからのアドバイスやご支援をいただき、ついに事務所を開くことになりました。

事務所を持つということ、思った以上に大変で、物件探しから電気、ガス、水道、ネットの契約、そして引っ越しまで、サポーターの方々と一から行いました。特に大変だったのがコピー機の移動。100キロ近い機器をアメフト部の方など4名で二階まで運びあげるという修行のような作業。久しぶりに大学生のころ、留学のお金をためるために引っ越しバイトをしていた頃を思い出しました。

そして内装も皆さんのご協力で、見違えるように綺麗に!

8月25日の13時から17時まで、事務所開きを行いますので、ぜひ皆さまも遊びに来てください!

事務所開所日:毎週火曜、木曜(10時~17時)

連絡先:03-5935-4071(電話、ファックス)

住所:練馬区大泉学園町3-1-32-205

区政報告 「いわせてかわら版 夏号」できました(よりシンプルに、よりみやすくなったかな?)

都知事選も終わり、やっと一息…ということもなく、この間、区政報告(かわら版)の作成に大忙し。このかわら版、文章を作るだけではなく、デザイン、配置、印刷の発注、折り込み、手配りと、多岐にわたります。今回は、私の一般質問の内容や前回の議会の主な争点などをご報告しています。

今回のかわら版はなるべく皆さんの声を反映させたい、ということでデザイン、内容を含めて支援者の皆さん、10名近くからご意見をいただき、共同作業で作り上げたもの。

というのも、これまでは私の趣味が炸裂(?)していて、「色が多すぎる」、「ド派手」「デザインが可愛すぎる」(ずっと南米で仕事していたから、色の感覚がズレているのかも(涙))、「フォントが読みにくい」といったご指摘も。

ということで、時間はかかりましたが、たくさんの視点が盛り込まれて、今まで以上に充実したものになったと思います。編集とデザインをしてくれているスタッフの方にも感謝。

そして、一番大変なのが配布です。特に事務所がある地域では、手配りでポスティングするため、5名のボランティアの方とともに、炎天下の中、お盆までにすべての家にお配りします。皆さん、汗だらだらで熱中症になりそうになりながらも、読んでほしい一心で一軒一軒まわってくださいます。

こうしてできたかわら版、ご希望の方には郵送でもお届けしますので、ぜひご連絡ください!

息子初めての海水浴、とTerrible Twoイヤイヤの洗礼

先日、従姉とその小中学生の子どもたちがアメリカから帰ってきているため、家族で鎌倉の家を訪れました。私も色々な国にいたためタイミングが会わず、会うのは8年ぶり。息子、人見知りを全くしないので(たぶん私の遺伝)、会って5分ですぐにみんなにかまってかまって!とニコニコ。

抱っこしたまま海に近づいていくと、寄せてくる波を見て大興奮、逃げ遅れてびちゃびちゃになる私を見て手を叩いて大喜び。そして、浜辺に降ろすと、そろそろ波に近づいていきます。波にかかりそうになると、きゃー!と大喜びしながら逃げていく、そんなことを繰り返します。

「そろそろ海に入らない?」という訴えに耳を傾けることなく、通算100回くらい波打ち際でダッシュを繰り返す。私がへとへとになったころ、ようやく勇気を出して、パパの手をしっかりと握りしめながら海に入っていきました。そして、波にプカプカ乗ったところ、案の定海水が目に入り、「いたいよー!」と泣きながら私にポカスカ八つ当たり。それでも、帰り際、浜辺に置いてあったブルドーザーやクレーンに上りあがって大喜び。海に入って、アメリカンボーイズたちとも英語というか宇宙語で

話して大満足。

問題はこれからでした。

帰りの電車、途中までは爆睡だったのですが、起きた直後から意味不明のギャン泣き。池袋の地下で売ってる話題のベルギーワッフルも、好物のリンゴジュースも効かない。妻と私で息子をパスしあいながら、電車の最前列にうつり運転手さんの様子を見せるも、無意味。激しく暴れて手が付けられず、しまいには床に仰向けで、ギャー。おぉ、こんなのは初めてだ。電車の連結部分に息子をつれて入る妻、でも、あまりの音量にダダ漏れ。降りれば気分がかわるかと乗り換えること3回。ついに家とは反対方向の豊島園のトイザラスにたどり着き、ミキサー車とブルドーザーを与えると、やっとニンマリ。お腹が空いてたまらない両親。道端でミキサー車を走らせる息子を横目に、屋台で買ったケバブを飲み込むように立ち食い。

今度はおうち帰らないと道路に大の字でギャン泣き。あの、比較的ものわかりの良いはずの息子はどこにいっちゃったんでしょうか。もしかして、これが本格的なイヤイヤ期(英語ではterrible twoとのこと)か。マジかよ・・・。家に帰って寝かしつけてやれやれ、二人でアイスクリームを食べようとフタを空けたところ、何度も起きる息子。月が見たいとの命令に、夜散歩に再度でかける両親でした。

都知事選を終えて もう一度、今日からがスタート

都知事選、応援していた鳥越候補は落選しました。

この数週間、もう一度、憲法や平和の大切さ、民主主義の尊さを取り戻したい、そして政治を市民一人ひとりの手に取り戻したい、その思いで、仲間と共に頑張ってきました。この結果は本当に残念です。

なぜ、私たちの訴えや思いが多くの都民の方に響かなかったのか、私自身も真摯に結果を受けとめる必要があると痛感しています。

しかし、負けたからすべてが無駄だったとは思いません。

この二週間、声をからして一緒にスタンディングをしてくれた方々、厳しい声をいただきながら電話がけのボランティアを続けてくれた方々、猛暑の中、フラフラになりながらポスティングをしてくれた方々、この選挙を通じて生まれた新たな出会いや繋がりは大きな力になると確信しています。

誰が都知事になろうとも、一人ひとりがありのまま生きることが認められる、そんな社会を作るという思いは変わりません。

区政でなぜ憲法や平和のことを語るのか、そんな批判も受けます。しかし、区政は私たちの生活に最も身近だからこそ、憲法や平和が最も大切にされるべき場です。だからこそ、私たちはこれからも、これまで以上に、地域の中でしっかりと訴えを続けていきたいと思います!

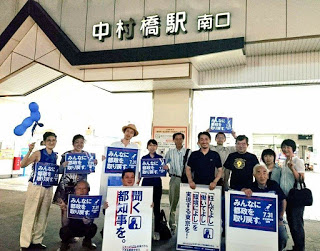

都知事選の最終日

最終日、本日もボランティア3名の方と共に、朝から岩瀬新事務所での電話がけ。

この事務所、鳥越さんを応援するために、予定を早めて開設したもの。だからまだ最低限の設備しかなく、カーテンすらありません。西日を背中いっぱいに浴びながら、エアコンをどんなに強くしても効かない温室のような部屋で、一週間、皆さん、文句も言わず頑張ってくださいました。様々な反応がありましたが、電話がけは12件に1件は票につながるとも言われる中、決して無駄ではなかったと思います。

そして、本当に最後の応援。21時から23時まで、大泉学園駅でのスタンディングを行いました。政策が薄い、といった批判もいただく中、鳥越さんの政策を知って欲しい、そんな思いで17名もの市民、学生、議員があつまり、最後まで訴えさせていただきました。

この選挙期間、たくさんの仲間と片っ端からできることはなんでもやってきました。そして、皆さんのおかげで最後まで全力で走り切ることができ、本当に感謝しています。

この数週間、みなさま本当にお疲れ様でした!

いよいよあと1日、鳥越俊太郎を都知事に!

都知事選までいよいよあと一日。

選挙が始まってから、連日の応援スタンディングやポスティング、電話がけ。支援者の皆さんの日夜のご協力をいただきながら、皆でできることを片っ端からやってきました。

なぜ、皆さんと私がここまで鳥越さんを応援したのか、それは、弱い立場の人々の視点で物事を考えられる、鳥越さんこそが都知事にふさわしいと思うからです。私が区議を志した原点、それは「マイノリティが住みやすい社会こそが誰にとっても住みやすい社会である」という思いでした。

そして、ジャーナリストとして、権力におもねることなく、弱者に徹底的に寄り添う姿勢を貫いてきた

鳥越さんに、日本の首都である東京のかじ取りを任せ、そして東京から、もう一度、平和や憲法の大切さを発信するとともに、そして、誰もが自分らしく生きられる社会を実現したい、そう願ったからです。

選挙も残すところ、あと一日、電話がけやスタンディング、私もできる限りのことをしたいと思います。ぜひ皆さん、鳥越俊太郎を都知事にしましょう!

鳥越さん、練馬に来る

本日、鳥越さんがついに練馬に来ました。

4時過ぎに駅に着くと、すでに沿道を埋める人々。

一階と二階のデッキだけでなく、近くのビルの中からも大勢の手を振る方が。私も前に立たせて頂いたのですが、たくさんの知っている顔に感動しました。

政党の幹部や市民の方々の応援のあと、いよいよ鳥越さんのスピーチ。選挙の序盤に吉祥寺に聞きに行ったのですが、その時に比べて数段力強い。ご自身がこれまでジャーナリストとして、権力におもねることなく、常に弱い立場の側に立ってきたこと、そして、誰よりも聞く耳を持つことを、桶川事件などでの自らの経験をふまえて滔々と訴えていました。そして政策では、日本の首都である東京から平和を、憲法の大切さを、そして原発反対を訴える。こうしたことは東京都と関係ないじゃないか、という人もいるけれど、決してそんなことはない。どれも私たちの生活の基本であり、だからこそ、都政でもしっかりと捉えていかなければならない、ということをはっきりと訴えていました。

訴えを聞いて、なんとしても鳥越さんを都知事にしなければ、という思いがさらに強くなりました。残り3日、私たちも全力で鳥越さんを支えたいと思います。

私の事務所でも電話がけを行っています。ボランティアで入れるかた、数時間でも結構ですのでぜひご協力ください!

また、明日も以下のスケジュールで野党や市民の方の共同での演説を行います。

私は前半の大泉学園と石神井公園に参加できる予定です。ぜひ皆さんも応援をお願いします!

7月28日(木)

16:00 大泉学園駅南口 弁士-山尾・木内

16:50~17:30 石神井公園駅 弁士-山尾・木内

18:20 光が丘IMA前

19:30 練馬駅

都知事には鳥越俊太郎を!鳥越さんを応援する理由

昨夜の大泉学園駅での市民の方や他会派の方との共同宣伝では、何としても鳥越さんに都知事になって欲しい、そんな思いで私も応援演説を行いました。時間の関係で全部はお伝えできなかったので改めて内容を掲載します。

「皆さま、こんばんは、練馬区議会議員・市民の声ねりまの岩瀬たけしです。

私も世界30か国で国際協力の仕事をしてきましたが、鳥越俊太郎さんも50年以上、報道の現場で、紛争地などを自分の目で見てきた方です。ご自身が幼かった時の戦争経験からも、武力では平和をもたらすことができないという事を、誰よりもわかっている、また報道や言論の統制がいかに恐ろしいかをわかっている方です。

日本において、特に今の政権になってから、報道の自由は崖っぷちです。鳥越さんを都知事にすることで東京から平和を訴え、そして報道や言論の自由を取り戻しましょう!

参議院選挙では残念ながら改憲勢力が三分の二に達してしまいました。本来、憲法は国家権力の暴走を防ぐためにあります。自民党の改憲草案は、全体主義的な体制を国民に強いた明治憲法よりもひどい内容で、国民の自由と人権を制限するための道具に成り下がっています。

みなさん、そんな日本で、そんな東京でいいのでしょうか?

グローバル化が進むなか、多様な文化をもつ人々との共生は、必要かを議論するまでもなく、あたりまえです。みんながありのままの自分で受け入れあう社会を実現できるのは鳥越さんだけです。今何不自由ない生活をしている人だって、いつ弱者やマイノリティになるかわかりません。マイノリティが住みやすい東京こそが誰にとっても住みやすい東京になることを、鳥越さんは知っています。

いま、保育園に入れない子どもたちも沢山います。保育に予算をかけないようにしようとする現政権の政策は、他の先進国と比べても特異です。鳥越さんは、不要な事業の予算を回すことで保育の量と質を確保しようとしています。私も2歳の息子がいますが、安全や健康が確保されない保育園は嫌だと思う親御さんは、ぜひ鳥越さんに投票してください。

なぜいつまでたっても、高齢者や若者の貧困がなくならないのでしょうか?それは、弱い立場の人たちの境遇を自分たちで見ていないからです。「みんなちがって、みんないい」そんな日本を東京から、なんとか実現しましょう!」