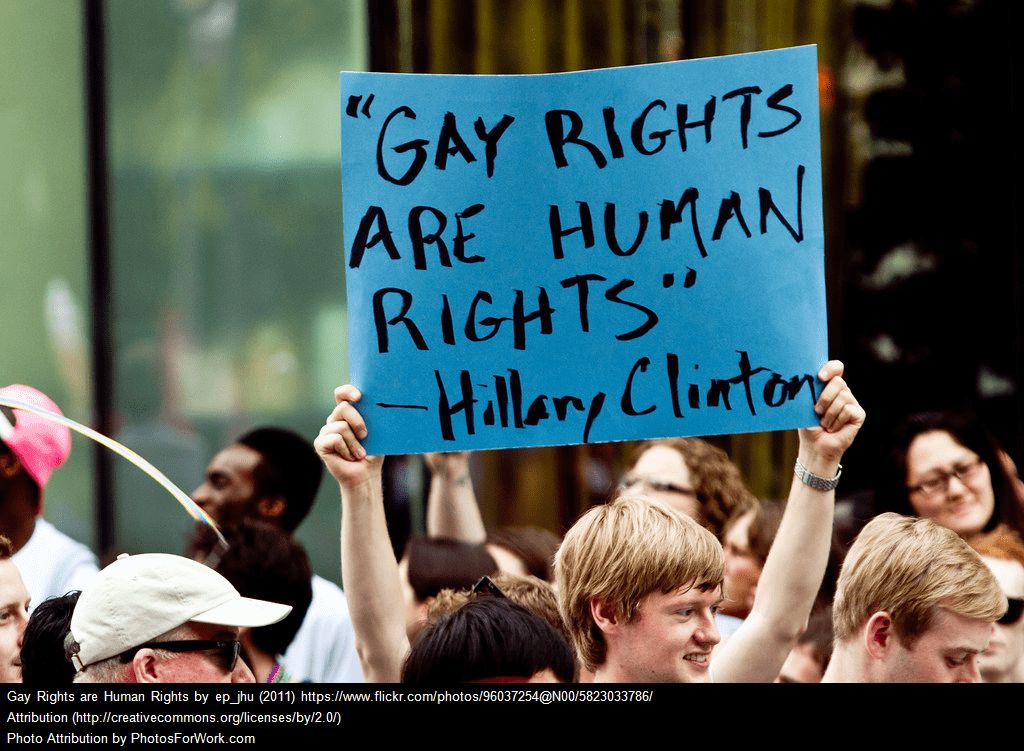

「かぞくってなんだろう:LGBTQをめぐる米国の現状…愛し合う二人がどこでも堂々と手をつなげる社会を目指して。」

雨の中、新宿で行われたイベントに参加しました。

米国に住むLGBTの当事者やその家族から話を聞くもので、ゲイのカップルで養子を育てている方、ご自身のお子さんがLGBTの当事者の方が参加しました。ゲストのマーシャさんと矢部さんは先月、アメリカを訪問した時に紹介頂いた方でもあり、楽しみにしていました。

マーシャさんは日本からお子さんを養子に迎えたのですが、10代の頃に性的指向になやみ、カミングアウトをしたとのこと。

その時マーシャさんが考えたのは「誰を好きになるかを選ぶことはできないけれど、家族としてどう対応するかは自分で選ぶことができる。家族はありのままの自分でいられる場所なのだから、子どもの幸せをしっかりと支えたい」ということだったそうです。

また、印象的だったのは、「カミングアウトは周囲ではなく、自分に対して行うことが一番大事」という意味の言葉でした。自分自身がLGBTと受け入れることには時間がかかる。その方の場合も20年以上かかった。周囲に言うか、それは本人の選択だけど、まずは自分で受け入れることが大切とのことでした。

自身がゲイで養子を育てている方からもお話を聞きました。ゲイで子どもをもつなんて自分勝手だ、子どもがかわいそうと非難されることもあるそうです。9か月間、自分のおなかにはいなかったが、心の中で9か月間、育てたという思いは同じ。そして、完璧な家庭なんて存在しないんだ。大事なのは愛をもって子どもに向き合う事なんだ、という言葉がとても印象的でした。

矢部さんの夢は「愛し合う二人がどこでも手をつなげる社会をつくる」こと。当たり前のことですが、まだまだ実現への道は半ばです。

練馬区はいまだに区内の小中学校には性的マイノリティの生徒は一人もいないと言っています。また、議会でパートナーシップ制度の導入を何度も訴えてきましたが、そのたびに現実的な効果がないと拒否しています。でも、それによって救われる方がどれだけいるのか考えたことはあるのでしょうか?

マーシャさんも指摘していましたが、差別をなくすのに一番大切なことは想像力を働かせ、当事者の苦しみを理解しようとすることです。だからこそ、練馬区が今やるべきことは、LGBTの存在に目をつむるのではなく、しっかりと向き合い、対応することです。来週の水曜日が一般質問です。練馬区の姿勢を改めるよう全力で訴えます

練馬区議会、定例会が始まりました!

今日から練馬区議会、定例会が始まりました!

選挙が終わって最初の議会、そして年に一度の一般質問にもあたります。私の質問は6月19日の午後1時から。性的マイノリティ、ソーシャルインクルージョン、子育て支援などを取り上げます。よろしければぜひお越しください☺

練馬区からの情報はここから

<自分のありたい姿ってなんだろう?多様な生き方を認めあうことについて>

区民講座の「自分らしく生きるために」に参加し、その後、HIV陽性の方を支援するNPO「ぷれいす東京」の懇親会に参加しました。

区民講座の講師の渡辺さんとは、練馬区で「同性パートナーシップ条例」を作るための陳情が出されたとき以来のお友達で今日のお話もとても楽しみにしていました。心の性と体の性が一致しないと感じながらも、誰にも相談できずに数十年を過ごしてきたという事、しかし勇気を出して自分の気持ちに正直に生きるように決めた事で、新たな出会いや生き方に出会えるようになったという話、とても印象的でした。

また、ぷれいす東京では、LGBTでHIVの当事者の方と友達になりました。その方も小学生の頃、自身がゲイであることに気づいたものの、誰にも相談できず、あまりにも苦しかったので何とか「治そう」と思って病院にも行ったものの「病気でないから治らない」と言われて絶望的な気持ちになったとのこと。何度も女性を愛そうと思ったものの、どうしてもできなかったということでした。今でも差別されることを恐れて親しい方にしか自分のことを話せていないとのことでした。

当事者の方々のお話を伺って改めて思ったのは、性的マイノリティの権利を考えるということは、決して当事者の方だけの問題ではなく、私たち一人ひとりが「尊厳を持つ個人」としてどれだけ尊重できるか、その仕組みを作ることに他ならない、ということでした。誰を好きになるか、それは一人ひとりに当然認められた権利です。それが、同性だということだけでこれほどまでに生きづらさを感じてしまう、差別を受けてしまう、そんなことが絶対に許されてはいけないと改めて思いました。

<カリフォルニアへの訪問③ LGBTや人種、文化の多様性について家や学校ではどう教えるの?…「It is not too early!」早すぎるということは無い!>

LGBTや、人種・文化的な多様性について、アメリカでは子どもたちにどのように教えるのでしょうか?

ジャーナリストとして人権・環境問題を扱いながらバークレーで小学生2人の子育てをしている友人から、話を聞きました。自身はユダヤ系、旦那は白人のアメリカ人の彼女によると、人種や性的指向などについての話題を避けると無知から子どもの差別や偏見が助長されてしまうとのこと。個人的にも、「never too early to talk about gender and sexual identity/races」というスローガンのもと、「ママ、あの子の肌はどうして黒いの?」と聞かれたら「メラニンの色素が多いか少ないかで決まるのよ」と科学的な説明をしたり、「猫にも様々な毛色があるように、人間でも同じだよ、みんな違ってみんな良いのよ」と説明したり。また、積極的にゲイやレズビアンの友人たちの結婚式等に連れていったりして、「家族のありかたもたくさんあるのよ、「普通」なんてないの。人生、何が自分にとって一番ハッピーかが重要なのよ・・・」と説明したり。

公立の小学校で実施されているダイバーシティ・いじめ防止教育の紹介ビデオも見せて頂きました(Welcoming School, https://www.youtube.com/watch?v=XEj9rMHiU8o)。

なにより、「こうしましょう」という一方的な「講義」ではなく、子どもたち自身に考えさせるというスタイルが見事。例えば、誰かが「ゲイめ!」等といじめられていたら、自分はどうする?というエクササイズ。クラスルームの四隅に、①「共感して、慰める」、②「一緒に立ち上がり、やめるように言う」③「大人や先生に話す」④「何もせず、傍観者になる」という選択肢を掲げます。子どもたちは、「傍観者になる」という選択肢以外の3つから1つを選んでそのコーナーに行き、理由や、実際どんな言動をするかを発表しあいます。

もっと小さい子どもであれば、多様性を色に例えて、「この色が普通だ」と言われたら、他の色はどう思う?と聞いてみたり。主人公が、同じ色のクレヨンばかり使っていると、他のクレヨンが文句を言いだし、色んな色でカラフルな絵を描くことにしました、という絵本を読んでみたり。

冒頭の友人宅では、ジェンダー平等やアサーティブネスについての教育も意識的にしています。寝かしつけにかしてくれた本も、お姫様が王子さまに救出されてめでたしめでたしではなく、お姫様が知性で王子様を助ける(しかも王子が自己中だったので、最終的に結婚しない)という本。彼女の子たちの本棚は、主人公の人種にも偏りがなく、いろんな生き方を肯定できるような本ばかり。学校での教育のあり方だけでなく、家で子どもに何を考えさせるか、という意味でとても勉強になりました。

<カリフォルニア州への訪問 その2 (LGBTフレンドリーな町、サンフランシスコで見えたもの)>

5月9日から1週間、私費でカリフォルニア州のサンフランシスコ、サクラメント、バークレーを視察をかねて旅行しました。

サンフランシスコはLGBTフレンドリーな地域として世界的にも知られています。市内でも特に当事者の方が多く集う地域として有名な町、カストロ(Castro)を訪問しました。

最初に驚いたのは町の全てがレインボーなこと。レインボーはLGBTへの連帯の象徴で、私も選挙期間はレインボーのタスキを使っていました。レインボーフラッグがいたるところに掲げられていて、横断歩道までレインボーカラー!歩道にはオスカーワイルドをはじめ、有名なLGBTの方の名前が刻まれていて(hall of fame、ホール・オブ・フェイム)、日本からは三島由紀夫が選ばれています。カストロではLGBTミュージアムを視察しました。

また、州都サクラメントでは、アジア系のLGBTの人権問題に取り組むNGOを設立した友人からカリフォルニアの実情について話を聞きました。アメリカではほとんどすべての州で同性婚が認められており、小学校でも当たり前のようにLGBTについて教えているとのこと。練馬区では、「現実的な効果がない」から、と言われ、パートナーシップ条例もできていないと話すと「直ちに法律上の効果が発生しなくても、自治体が積極的に二人の関係を認めることの心理的・社会的な効果は大きい。現実的な効果がないなんて、当事者でもない自治体側がどうして勝手に言えるの?」と真剣に驚かれました…。彼によると、アメリカでも、日系を含めたアジア系はヨーロッパ系等と違って、家族中心・恥の文化があることから、カミングアウトの決断とその前後、家族の理解を得るのが相対的に難しいとのこと。自分はアメリカ育ちでも、「異性と結婚して子どもを持ってほしい」という家族の強いプレッシャーのもと苦しみ精神を病む人たちも多いそうです。彼の設立した団体は、そういった、アジア系のLGBT特有の問題を共有する場を提供したり、家族同士を引き合わせる互助組織に繋げたり、メンタルヘルスのカウンセリングサービスを紹介したりという事業を行っているそうです。PFLAGという家族互助団体の活動家の方もご紹介頂きましたが、日本にも来月来て講演を行われるそうです。

カリフォルニアに滞在して改めて実感したのが、月並みな言葉でいえば、みんな自由で、個性が尊重されているということ。公園に行けば、爆音でラテンのクラブ音楽を聴きながら楽しそうに歌って体を揺らしながら散歩する車いすのお爺さんとその息子さん(?)あり、上半身裸でランニングする人たちあり、でも誰も気にしない。タクシーに乗れば、運転手さんたちは以前私や妻が働いていたパキスタンや中東やラテンアメリカの移民たちで、一人ひとりのヒストリーをスペイン語やウルドゥー語で聴くのが楽しい。タクシーがつかまらず困っている妻と友人と子どもたちを、たまたまトイレを借りに入った店の店員が自分の車を出して送り届けてくれたり。人々のふところの深さに驚きました。LGBTの皆さんも、人前で愛する人とごく自然に手をつなぎ、当たり前のようにキスをし、誰も好奇の目で見ない日本でも当たり前のこととしてできるようにすることが行政の仕事ではないかと思いました。

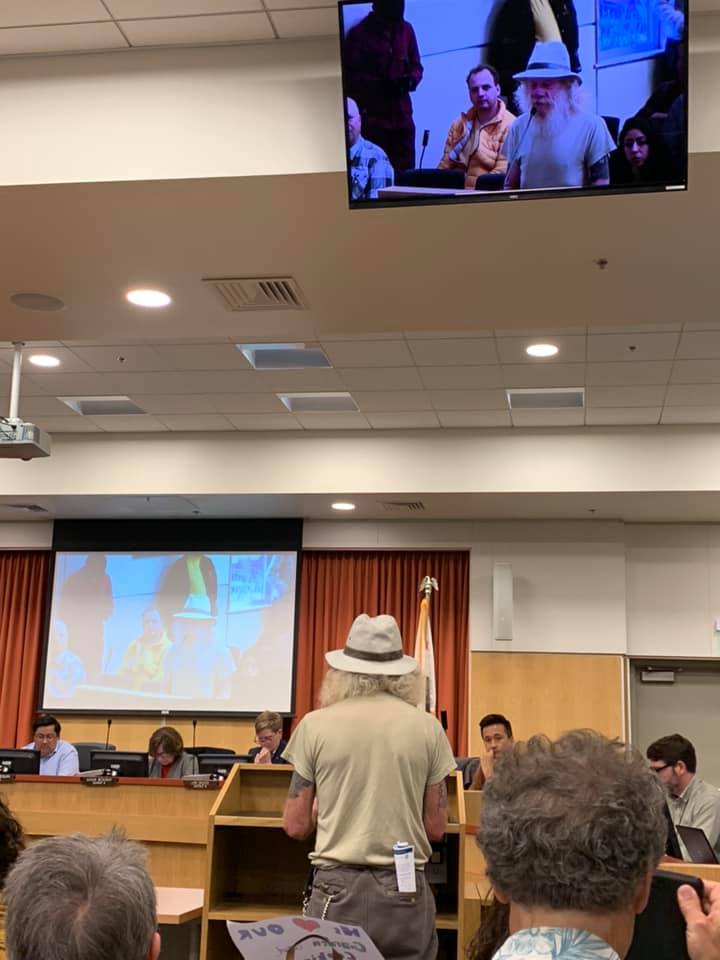

<カリフォルニア州への訪問 その1 (バークレー市議会、練馬とのあまりの違いに絶句…)>

5月9日から一週間、カリフォルニア州のサンフランシスコ、バークレー、サクラメントに滞在しました。今回の目的の一つがアメリカの地方議会の様子を学ぶことでした。

最初の目的地、バークレーはカリフォルニア大学バークレー校(UC Berkley)があることで有名な学生街。人口は10万、予算規模も練馬区の7分の1ですが、アメリカでもっとも進歩的な地域の一つで、国内で最初に炭酸飲料に対する税(炭酸飲料税)をかけたことでも知られています。

バークレー市議会の傍聴をしたのですが、あまりにも練馬区議会と違いが大きくて愕然としました。そのいくつかをご紹介します。

<おどろいたこと① 傍聴席はほぼ満席!>

その日始まったのは夕方の6時。始まる前には傍聴席はほぼ満席に。小学生からホームレス、外国人、障がい者と多様な人たちが参加していました。

<おどろいたこと② 議員の8割が女性、議員は傍聴席に向かって座ります>

バークレー市議会は市長と8人の議員、そのうち6名は女性、人種もインド系の人、アフリカ系、アジア系、と多様で年齢も20代から70代の方まで非常に多様でした。

議場も独特で、議員は傍聴席を向いて座り、市長が司会を行います。当日の資料は事前にネットで公開され、当日は紙でも配られるので、誰でもすぐに内容がわかります。

<おどろいたこと③ 誰でも発言できます!>

議会には市民からの広聴(public comments)の時間が設けられていて、どんなテーマでも時間内(一人1分程度)で話すことができます。今回も20人以上の方が列を作って、それぞれの思いを話していました。例えば、ホームレスの方からこの1年で数十人の方が路上で亡くなったという訴えや、市のお金の使い方がおかしいのでは、といった意見などが次々にあがり、それに対して議員や市長が一つ一つ回答していました。

<おどろいたこと④ 国とは全く反対の政策もとっています!>

カリフォルニア州は特に非正規の移民の人権を保障するために、国の移民局(ICE)に対して個人情報を提供することを拒否しており「サンクチュアリ(聖域)」と呼ばれています。県にあたる州が国の方針に明確に反対する、ということも驚きでしたが、さらにバークレー市議会では、アマゾンなどが移民局(ICE)に対して移民の個人情報を提供している、ということで、こうした会社に仕事を発注しない、ということを決定しました。

また、ベネズエラ政府に対して、アメリカが不当に介入しないようにという意見書を全会一致で可決していました。国の方針に対して、当たり前のこととして市として明確に反対の意見を述べる、という姿勢は印象的でした。

練馬区では、議会の中継は行われず、資料すら傍聴者には配られません。また、議会中に寝ている議員もたくさんいます。練馬でも議会改革が訴えられていますが、バークレーとのあまりの差に愕然とするとともに、地方議会はどれだけ市民に近づけられるかが大切であり、学ぶことは多いと感じました。

<いざ、サンフランシスコへ!>

選挙も無事に終わり、5年間お正月もなく働いた私に妻が数日間のアメリカ旅行をプレゼントしてくれました。とはいえ、お互いの仕事柄、どうしても観光ではなく、かなり視察の入ったプランに。議員になる前は一年のうち半分は海外で仕事をしていた私、今でもときどき無性に海外に行きたくなる衝動があるためとても嬉しいです。

訪問先は妻が大学時代に留学していたカリフォルニアのサンフランシスコ。これまでもアメリカには来ていましたが、中南米に行くための乗り継ぎばかり、滞在は初めてです。

サンフランシスコといえば、アメリカでも最もリベラルな自治体の一つ。米国においてマイノリティの権利向上の活動が拡がった拠点の一つでもあります。今回は、アジア系LGBTのためのNGOの職員、非正規滞在の移住労働者や難民の法的支援をするNGO職員、NGOの方からお話を伺ったり、食の安全に取り組んでいる社会学の教授から聞き取りをするほか、第二次世界大戦中に収容された日系人の状況についてシンポジウムに参加したり、サンフランシスコの市営の子どものための広場や学校の見学をしたり、楽しみながらたくさん学びたいと思っています。

ちなみに、宿はほとんど妻の大学・院時代のクラスメートの家を転々とするという低予算かつ超楽しそうなプラン。みんな、同じくらいの子どもたちがいるので楽しみです!

いわせてカフェ 5月19日(日)のご案内!

<いわせてカフェ 5月19日(日)のご案内!!>

5月19日(日)の13時半から、北大泉地域集会所で「いわせてカフェ」を行います。

地域の皆さんとお茶を飲みながら、区政のことや地域のことについてざっくばらんにお話したい、そんな思いで開始してこれまでに30回以上行ってきました。今私からの選挙の結果をご報告するとともに、皆さんから学校や子育て、介護など、暮らしに関わる様々なお困りごと、ご意見などをお聞かせて頂けたらと思います。

日時:5月19日(日) 13時半~ (事前にお申込みをお願いします。)

場所:大泉北地域集会所 (東京都練馬区大泉学園町4丁目21−1)

(大泉郵便局の隣、元北出張所です)

参加費:200円

お問合せ:03-5935-4071、iwasetenerima@gmail.com

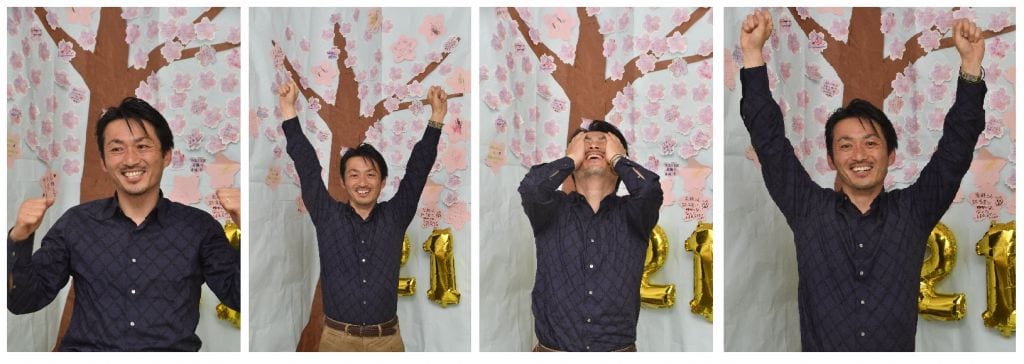

<?二期目、当選しました?!>

練馬区議会議員選挙が終わりました。

最終的な結果が出たのは朝の2時近く、「二期目は票を減らす」というのが選挙の格言。ヤバいんじゃないか、と、前日まで朝から晩まで選挙戦をともにした支援者の一部の皆さんと、ドキドキしながら結果を待っていたのですが、前回に比べて2,000票近く多くの票をいただき4794票、18位(62人候補者50議席中。前回は47位)で当選することができました!

この4年間、私が一番訴えてきたのは「マイノリティが住みやすい町は誰にとっても住みやすい町」。外国人の方、LGBTIの方の人権などです。「票にならないことばっかりやってどうするんだ!」と何度も言われましたが、「私がそれをやらないと議員になった意味がないんで!」と答えてきました。この4年、土日はもちろんほとんど休まず、雨の日も雪の日も週3日以上駅に立ち、議会ごとにかわら版で情報を発信し、皆さんとの意見交換会などを通じて地域の問題に取り組んで、成果をあげてきました。

中身をきちんと評価頂き、たくさんの方から信頼と期待を頂けたという事、本当に嬉しいです。今朝も徹夜明けの駅頭で通勤中の方々から「おめでとう」と声をかけて頂くたびに号泣しそうになりました。

また、同じ「市民の声ねりま」の高口ようこはなんと、トップ当選!党を創設した池尻成二と3人合わせて、約19,000票!私が初当選させていただいた4年前までは、池尻1人だった、ねりま生まれの地域政党・市民の声ねりま。皆さんがご支えくださり、支援の輪を広めてくださったおかげで、ここまで急成長したことに、驚きと喜びで一杯です。

これからの4年間、皆さんの期待、そして、灼熱のなか、家事や育児や仕事の合間を縫って(また休暇をとったりして)支援してくださった方々の思いを裏切らないように、また、取り組みの途上にあるものもきちんと成果を出せるように、頑張ります!!

(写真は選挙最終日、夜の11時59分まで駅でご挨拶した時のものです。)

岩瀬たけし当選! 市民の声ねりま3議員全員当選しました

?市民の声ねりま3議員全員当選?

開票100%で、

岩瀬たけし(4,794)、池尻成二(5,624)、高口ようこ(8,435)

岩瀬たけしは前回が2,968票でしたから、2000票近く伸ばしたことになります!!

4月22日(月)岩瀬たけし事務所で当選の報告会を行います

時間は13:30~19:00まで、ご都合の良い時間に、ご自由に立ち寄っていただく形にしたいと思います。

岩瀬たけし事務所 東京都練馬区大泉学園町2-10-1

西武池袋線「大泉学園」駅 下車、北口より西武バス(2番乗り場)「学園橋」下車、徒歩2分