私が訴えている「多文化共生」についてお話します

私が訴えている「多文化共生」についてお話します。

練馬区でもいま、国際化が進んでいます。

国際化と言っても、実感がわかないという方も多いと思うのですが

練馬区でもいま人の数(人口)がすごく増えてますよね。

去年一年間で練馬区の人の数は、4千人増えました。

その4千人がどういう人なんですかっていうと、そのうちの約4割は外国人なんです。

いま練馬区の人口は約72万人。そのうち2万人近い方が外国人なんです。

つまり、だいたい一クラスに一人(41人に1人)は必ず外国人の方がいらっしゃる。

そういったなかで、様々な背景をを持つ方は外国人だけではなくて、LGBTと呼ばれる性的マイノリティの方であったり、あるいは精神に障がいを持った方、発達に障がいのある方であったり、いろんな多様な個性があったり、多様な背景を持った方がこの地域のなかで十分に受け入れられて、尊重できるような地域が本当にできているのか?

私は、残念ながらまだまだ遅れていると思うんです。

例えば、練馬区ではなぜ同性パートナーシップ条例は出来ないんでしょうか。

私たちは同性パートナーシップ条例を作るべきだ、東京都のなかでもいくつもの自治体でパートナーシップ条例ができているけれども、練馬区にはできない。

また、練馬区ではヘイトスピーチ、外国人の方に対する差別的な言動を含めたヘイト・ヘイトスピーチ禁止条例というのを作ろうって言ってもなかなかできない。

地域のなかで差別が残っているからこそ、地域の住民の理解を得るためにも行政が率先してこういった条例を作っていかなければならないと思っています。

一人ひとりがしっかりと、尊重されて、ともに生きていけるような社会をつくっていくことが大事だし、次の4年間をかけて改めて取り組んでいきたいと思っています。

岩瀬たけしに一票をよろしくお願いいたします!

練馬区議会議員選挙 岩瀬たけし

いよいよ選挙運動ができるのは今日が最終日です。雨の日も雪の日も猛暑のなかでも4年間続けて来た駅頭挨拶も今日まで。

ラストスパート、頑張ります!

4年間、全力で頑張ってきましたが、議員としてまだまだしなければならないことがあります。

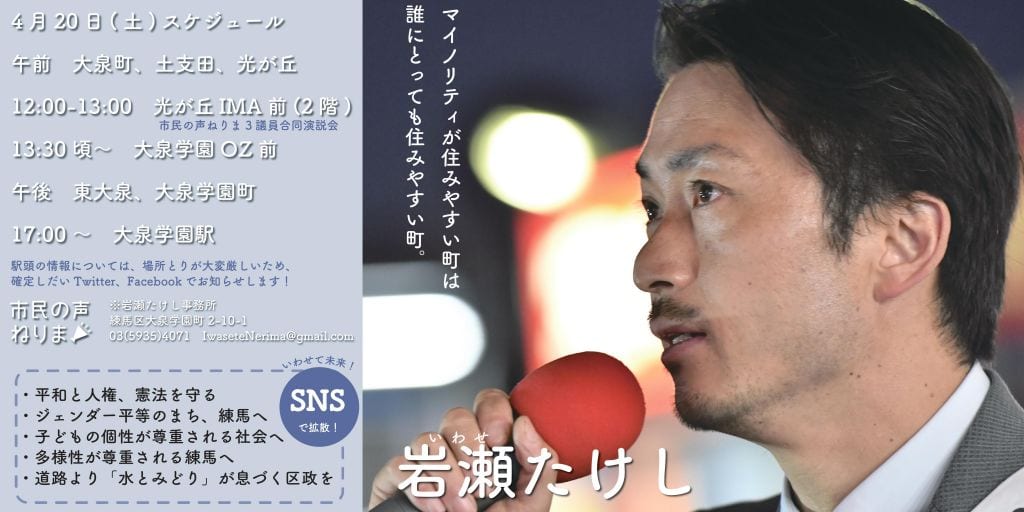

マイノリティが住みやすい町は、誰にとっても住みやすい町。

高齢の方も、子育て中の方も、外国にルーツのある方も、障がいのある方も…

悩み苦しんでいる人に寄り添える議員でありたい、誰もが安心して暮らしていける社会にしたい。

練馬の皆さん、投票へ行きましょう。

お友達、ご家族、お知り合いの方にもお知らせください。

あなたの一票が、これからの練馬の4年を決めます。

そして、ぜひ「岩瀬たけし」に一票、よろしくお願いいたします!

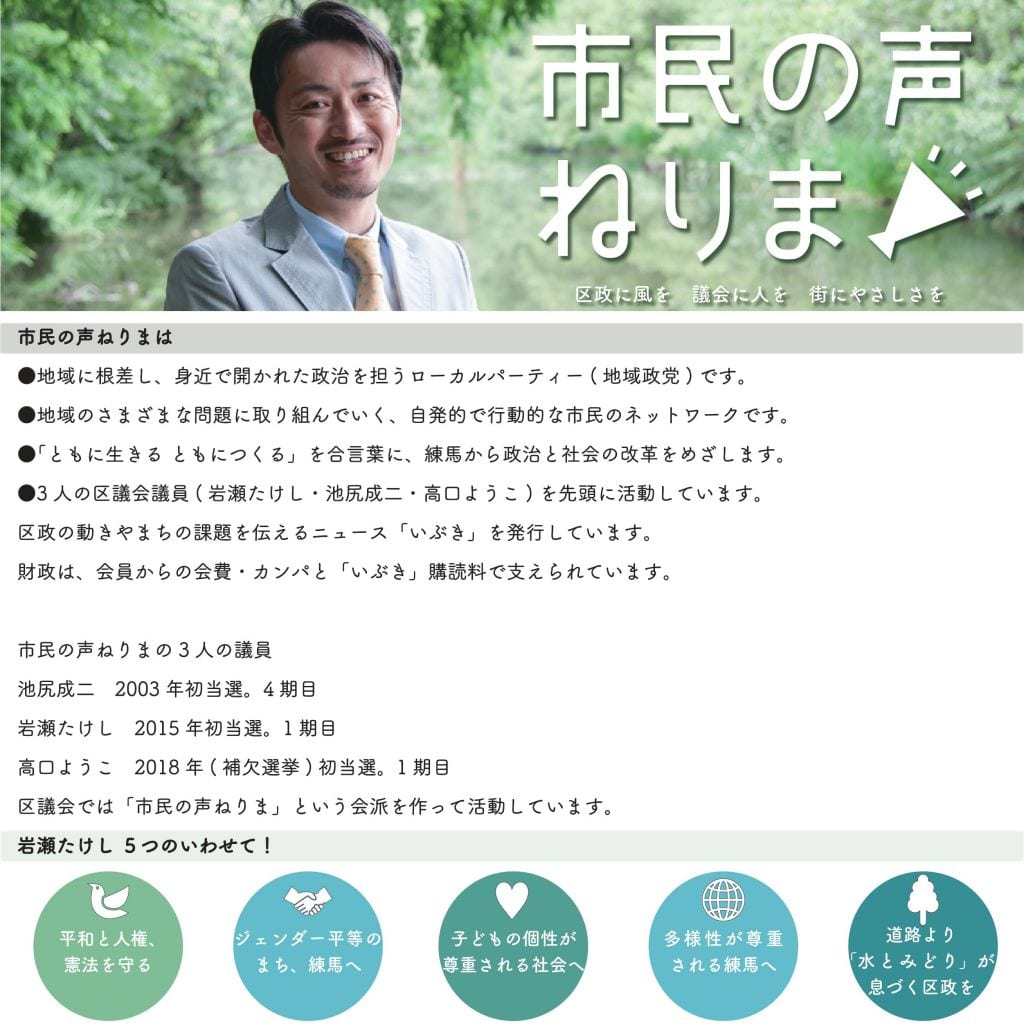

◆岩瀬たけしの政策 ⇒5つのいわせて! これまでの成果と、これからの政策

◆いただいた応援メッセージを読む ⇒応援メッセージ

◆ボランティアに参加! ⇒岩瀬たけし事務所 ( 03-5935-4071 , IwaseteNerima@gmail.com )

市民の声ねりま 岩瀬たけし

市民の声ねりまは、岩瀬たけしが所属している練馬生まれの地域政党です。

政治を市民の手に取り戻すために、一人一人の思いを大切に、そして練馬の地域にこだわりながら活動しています。

合言葉は「ともに生きる、ともにつくる」です!

市民の声ねりまについてのお問い合わせは03-5933-0108 siminnokoe@nifty.com まで

市民の声ねりまについてのお問い合わせは03-5933-0108 siminnokoe@nifty.com まで

◆岩瀬たけしの政策 ⇒5つのいわせて! これまでの成果と、これからの政策

◆いただいた応援メッセージを読む ⇒応援メッセージ

◆ボランティアに参加! ⇒岩瀬たけし事務所 ( 03-5935-4071 , IwaseteNerima@gmail.com )

岩瀬たけし事務所では20日までボランティアしてくださる方を大募集中です!!

特に事務所で電話かけをしてくださる方、駅頭などで岩瀬と一緒に立ってくださる方を募集しています。

お手伝いしてくださる方は、ぜひ事務所までご連絡いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします!

18日スケジュール 嬉しいおたより

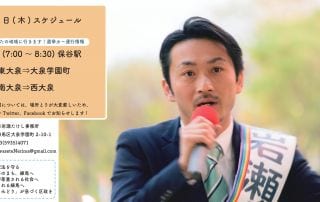

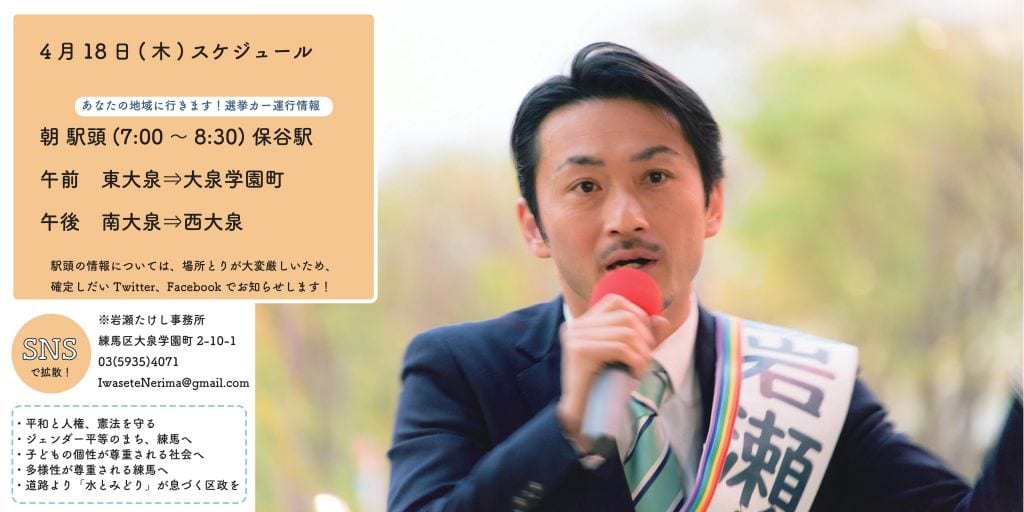

4月18日(木)練馬区議会議員候補 岩瀬たけし 予定

朝 駅頭 保谷駅

午前 東大泉⇒大泉学園町⇒東大泉⇒西大泉

午後 南大泉⇒西大泉

※駅頭について、場所とりが大変厳しくなっておりますので、その都度SNSでお知らせをしています。

また、事務所までご連絡いただければ確実です

練馬区議会議員候補、岩瀬たけし

練馬区議会議員候補、岩瀬たけし

ところで、ご近所の方からすごく嬉しいお葉書をいただきました。事務所の壁に貼って、励まされています。

※以下、黒猫かっぱ便3364号より

<交差点で、春の強風に煽られる幟旗を必死に支えながら演説する岩瀬たけしさんを見かけ、交差点の向こうとこっちで手を振りあった。

風に吹かれた旗に難儀する姿がおかしく、信号待ちする間に、駄句が浮かんだ。

街頭に吹けば飛ぶよな岩瀬かな

すると、それが聞こえたかのように、岩瀬さんのつぶやきがスピーカー越しに聞こえてきた。

旗押さえ「追い風かな」とたけし言い

その意気やよし。

岩瀬さんがたすき掛けするレインボーは、LGBTの社会運動の象徴。コミュニティの多様性を表している。

いわせさんの政治思想を一口で言えば、練馬を、様々な価値観や多様性が認められる共存・共生社会、即ち、誰もが住みやすい街にしたい。

その愚直さに惹かれる。>

◆岩瀬たけしの政策 ⇒5つのいわせて! これまでの成果と、これからの政策

◆いただいた応援メッセージを読む ⇒応援メッセージ

◆ボランティアに参加! ⇒岩瀬たけし事務所 ( 03-5935-4071 , IwaseteNerima@gmail.com )

岩瀬たけし事務所では20日までボランティアしてくださる方を大募集中です!!

特に事務所で電話かけをしてくださる方、駅頭などで岩瀬と一緒に立ってくださる方を募集しています。

お手伝いしてくださる方は、ぜひ事務所までご連絡いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします!

練馬区議会議員選挙が始まっています!

すでに期日前投票に行かれた方もいるでしょうか。練馬区議会議員選挙が始まっています!

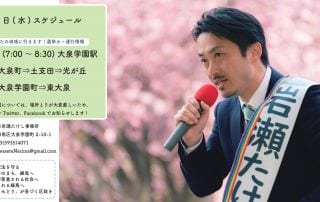

<4月17日(水) 岩瀬たけしの予定>

朝 駅頭(7:00~8:30) 大泉学園駅 南口

午前 大泉町エリア⇒土支田エリア⇒光が丘エリア

午後 大泉学園町エリア⇒東大泉エリア

夕方 駅頭(17:00~20:00)

※駅頭について、場所とりが大変厳しくなっておりますので、その都度SNSでお知らせをしています。

また、事務所までご連絡いただければ確実です

4月17日岩瀬たけし予定◆岩瀬たけしの政策 ⇒5つのいわせて! これまでの成果と、これからの政策

◆いただいた応援メッセージを読む ⇒応援メッセージ

◆ボランティアに参加! ⇒岩瀬たけし事務所 ( 5935-4071 , IwaseteNerima@gmail.com )

岩瀬たけし事務所では20日までボランティアしてくださる方を大募集中です!!

特に事務所で電話かけをしてくださる方、駅頭などで岩瀬と一緒に立ってくださる方を募集しています。

お手伝いしてくださる方は、ぜひ事務所までご連絡いただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします!

<大ピンチです!「マイノリティの住みやすい街は誰にとっても住みやすい」応援をお願いします!>

いよいよ練馬区議会議員選挙の投票日まであと一週間ちょっと…。今の見通しは…正直メチャクチャヤバいです!

4年前、奇跡的にギリギリ当選することができましたが「二期目は票を減らす」というのが選挙の格言 が、凹みながらも、「私がそれをやらないと議員になった意味がないんで!」と答えてきました。マイノリティの住みやすい街は皆も住みやすい。この4年、土日はもちろんほとんど休まず、雨の日も雪の日も週3日以上駅に立ち、議会ごとにかわら版で情報を発信し、皆さんとの意見交換会などを通じて、地域の問題に取り組んできました(成果はこちら)。皆さんに届くことを信じてます。あと一週間、ぜひお友達やお知り合いにお声がけください!

<レインボーのタスキが繋ぐもの>

私が一番訴えていることの一つが多様性の尊重。そのシンボルとしてレインボーのタスキをつけて地域をまわっています。でも、「男のくせに何やってるんだ!」と罵声を浴びることも。

やはり凹みます。

そんな土曜の午後、スーパーの前で訴えをしていたら、若い方が私のところへ。「実は私はLGBTです。レインボーのタスキを付けて話している姿を見て、すごく嬉しくて声をかけたんです。」とのこと。普段は政治にも興味を持っていなかったけど、勇気を出して話してくれたということで、すごく緊張されているようでした。決して一人ではないということをお伝えして連絡先を交換しました。必要としている方に少しでも思いが届いたという事、辛いことも多いですが、議員になって良かったと心から思いました。そして、レインボーのタスキ、輝いて見えました。(写真は友人でカメラマンの竹花さんが今日の午後撮ってくださったものです。)

<「ネウボラ」って知ってますか? フィンランド大使館、視察に行きました>

「ネウボラ」って聞いたことありますか?直訳すると「アドバイスする場所」という意味でフィンランドで行われている妊娠期から就学前までの子育て支援で、多くの自治体でも、日本版ネウボラとして取り入れています。練馬区で何ができるか学ぶため、フィンランド大使館へ視察に行きました。

フィンランドは人口550万人の小さな国ですが、幸福度ランキングでは1位、男女差ランキングでは3位、お母さんにとって優しい国、女子にとってベストな国では2位となっています。ネウボラについて学ぶためフィンランド大使館へ視察に行きました。

ネウボラの最大の特徴はネウボラおばさんと呼ばれる保健師の方が、ずーっと同じ子のことを担当して、そして家族のどんな相談にものってくれること。練馬区でも「切れ目のない支援」という言葉をよく使いますが、実際はぶつ切り。年齢や受ける検診、サービスごとに違う機関に行かなくちゃいけませんが、フィンランドではネウボラおばさんがどんな相談にも載ってくれますし、必要な場合はネウボラが担当して他の組織と協力してくれます。

ネウボラでは予防検診を大切にしていて、「なにかあってから」ではなく、「大丈夫な家庭はない」という考えで日常的に相談ができるようになっています。例えば赤ちゃんの頃は、健康診断にあわせて毎月ネウボラで一時間程度のカウンセリングを受けることになっています。長い時間をかけて信頼関係を築いて、どんな相談にも載れるようにしています。

そして、「子どもの幸せには親の幸せが必要!」という考えで、家族への支援にも力を入れていて、ネウボラでは子どもだけでなく、夫婦や家庭の相談も受けています。

「子どもを中心に考えることを徹底している」というお話が印象的でした。日本で行うには予算がないとか、人が足りない、といった否定的な話もありますが、例えば健康診断と相談をセットにするとか、同じ保健師さんによる担当制度を作るとか、練馬区でもできることはたくさんあります。フィンランドでは、虐待による死亡事件は50年で2件しか発生していないとのことでした。母親や他の家族のどんな心配ごとでも対応できるような体制を作ることが本当の意味での切れ目ない支援だと思います。

<桜が咲く中、岩瀬たけし キックオフ!>

桜が満開を迎える中、4月21日の選挙に向けたキックオフを行いました☺

私もチームの皆さんも企画に準備に大忙し。昨日は朝の3時まで原稿作ってました。意外と小心者の私、「何人くらい来てくれるかな?みんなお花見に行っちゃってガラガラだったらどうしよう」など、ドキドキしてたのですが、始まってみると会場は超満員。下は1歳、上は85歳まで様々な世代の方が集まってくださいました。

キックオフで一番訴えたかったのは、キャッチフレーズでもある「マイノリティの住みやすい町は、だれにとっても住みやすい町」。今は健康かもしれない、でもいつ体が不自由になるか、病気になるかわからない。それだけじゃないです。今の社会では、高齢になること、精神疾患になったり、子どもを持つこと、女性であること、LGBTIであること、少しでも弱さを抱えたり、社会のいう「多数派」から離れると、誰もがマイノリティに必ずなるんです。

選挙が近づくと必ず聞かれます。「あなたはこの4年間、何をしてきたの?」。その中で、私は一つだけ誰にも負けないことがある。それは「票にならない」活動をしてきたことです。外国人の相談窓口の設置や区政への参加、難民を含め、在留資格の無い外国人への行政サービス、ヘイトスピーチ禁止に向けた条例制定などなど。

なんでこんなことやるんですか?一票にもなんないでしょ。何度言われたことか。でも、それをやんなきゃ私は区議になった意味あるんでしょうか。「あなたがやらないのなら、誰がやるの?」戦乱を逃れて来たシリア難民の人が、勇気づけてくれました。

議員になって4年が経とうとしています。でも4年というのは、区を変えるには短すぎるんです。パートナーシップ条例を制定するにも、ヘイトスピーチ禁止条例をつくるためにも、ブラック校則をなくすためにも、子どもの権利を守るためにも、そして、全てのマイノリティが生きやすい社会をつくるためにも。

山本太郎さんの応援スピーチも、素晴らしかった。私の4年間の活動を見て頂いただけでなく、支持者の皆さん一人ひとりが本当に社会を変えたいと思っている本気度が伝わってきたと言ってくださいました。また、現代の日本では、職場の人や友人に政治の話をするのは難しいが、特に国政となると話がデカ過ぎたり自分とは関係ないと思うテーマが多い。むしろ、生活に直結する区政についてのほうが話しやすいから、そこからはじめるのが良い。区議会議員選挙というのは一番身近な民主主義。やはりそうなんだなと腑に落ちました。

そして、何よりもチームの皆さんの応援メッセージに感動しました。

議員を4年やってみて、本当にしんどかった。でも、社会正義を実現したいという思いで頑張って支えてくださる皆さんを見て、人間というのは美しいということを感じました。なんの義理もないのに、家事と子育ての合間を縫って、灼熱やみぞれの中、毎月のように、チラシを配ってくださったボランティアの皆さん。毎朝5時に起きて駅頭で一緒に立ってくださった支援者の方々。わざわざ有給休暇を使ったり早引けして、会場の設営や発送作業等をやってくださる弁護士やバリバリ働く会社員の方々。その他、ご自身のお持ちのスキルを持ち寄ってくださった方々。フラワーアレンジメントで殺風景な事務所を飾ってくださる方あり、多忙を極めるのにも関わらず、かわら版などをデザインしてくださる方あり、体に不調が出れば、自宅まで来て鍼やマッサージで治してくださる方あり。皆さんの努力を無駄にしないためにも、なんとしても、なんとしても選挙に勝って、皆さんと引き続き議会で頑張りたいと思います。

保育園、花見大会@石神井公園

保育園の保護者で集まって一足早いお花見。

同じ年の子どもたちが勢ぞろい。児童館の職員の有能なママ友がバリバリとオーガナイズ。サプライズで「はなさかじいさん」の寸劇をやることになり、お爺さんの大役をやらせて頂きました。ぎっくり腰をやったばかりの私、思い出しながら、頭巾の代わりに息子のパジャマを被り、ネットで買ったヒゲもつけて必死に演技するも、議会の質問のようにアドリブが出てこず焦る(笑)。私だと気づいてない子もちらほら。その後、「お爺さんは誰だ?」「たー君のパパ?!」「違うよ!」という論争が子どもたちの間で発生。しめしめ☺。しかし、普段保育士をしているママの手遊びや朗読の上手かったこと!料理店で働くママのお料理は特別美味しかった。ご褒美はママたちが折り紙で作ったゼリーメダル☆お互い色々な仕事をしているママ・パパたちがこうやって得意分野を持ち寄って作り上げる企画、素敵だと思っていたら、振り回されたい子どもが鈴なりになってきて息絶え絶えの私。