2017年 お正月

年末から年始にかけては実家に久々に帰省。

年末からフライングで近くの公園で凧揚げをしたり、私の通った中学校への通学路を数十年ぶりに散歩してみたり。

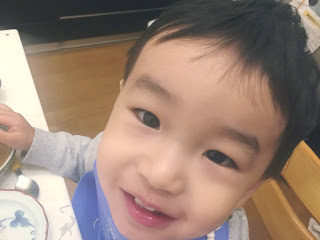

そして元旦。私にとっての一大行事、年賀状書きが始まります。なぜこんなタイミング?と驚かれることが多いのですが、議員は区内在住の方に対して自分からは年賀状を書いてはいけないことになっていて、いただいた年賀状に自筆でお返しをする、ということが規則になっています。ですので、お正月に届いた年賀状に一枚ずつ読ませていただいてからお返事を書く、ということにしています。そこで、午前中に年賀状が到着して、それから一日がかりでお返事。待たされて機嫌が悪い息子と一緒に散歩がてらポストへと向かいます。ポストを見た瞬間にテンションが上がる息子。私の手から年賀状を取って、「ポストさんどうじょー!もぐもぐ」と言いながら一枚ずつポストに入れてくれます。そうか、こういう感じ方もあるんだな、でもできればもっと速くやって欲しいな。。。と抱っこして腕がプルプルしながら感慨に耽る一日でした。

築地市場の視察

市民の声ねりま、今年最後のイベントとして、移転問題に揺れる築地市場の視察を行いました。皆さんにお声がけしたところ、30名ものご参加が。

最初に築地移転に反対の声をあげている関係者の方の話を伺い、すぐ脇で並行して進められている環状二号線の建設現場も見学します。

その後、実際に築地市場の中も案内していただきました。初めて入る場内、別世界でした。石畳が敷き詰められた床の上に幾重もの店が立ち並び、たくさんの呼び声が響く中、足の踏み場も無いほどお客さん、関係者の方が真剣な目をして魚を選んでいます。そして、その間をターレと呼ばれる一人乗りの荷役用運搬車がスイスイと通過していく様はまるで異国のよう。築地の歴史の中で培われた独特の世界、文化を体感できる、非常に貴重な経験でした。

そして、関係者の皆さんの豊洲に移転することへの不安や築地を守りたいという強い思い、改めて実感しました。視察終了後、市場を出るといつの間にやら両手にたくさんの荷物が…つい、安いと思ってつい買いすぎてしまったたくさんの海産物と共に皆さんと家路につきました。

クリスマスのお祝い

先日、私たちが通う教会にもサンタがやってきました。

初めてのサンタに興味深々の息子、お家に帰ってから「サンタさん、何と言ってた?」と聞くと「フォッフォッフォッ」と一生懸命、真似をして答えてくれる。あまりに可愛くて、もう一度リクエストすると、また「フォッフォッ」と始まる。しばらく笑い転げた後に、サンタさんに何をお願いするの?と聞くと「(機関車トーマスの)ヒロ!(トーマスのともだちというか脇役の日本の機関車)」とのこと。

なかなかレアものをお願いするんだな…と思いながら、クリスマス当日の朝を迎えました。枕元の包みを開け、ヒロを見つけて大興奮の息子。よかったー!と思いながら、「これ誰にもらったの?」と聞くと「ママー!」の声が。サンタさんじゃなくても、せめてパパと言ってくれよ、と思う瞬間でした。。。

その後、クリスマスのためにAmazonで1000円で買ったサンタさんの衣装を着せようとするも、全力で断られる。仕方ないから、私が90㎝の衣装を無理やり被ってポーズをとると「ジングルベル」を全力で歌ってくれました。いつまでもリフレインする息子の「じんぐるべーる、じんぐるべーる、すじゅがなる、へい!(掛け声つき。。。)」という歌声に必死で踊り続けました…。

クリスマスと望年会

出かけていた妻が帰ってきて、私と息子の初めての二人暮らしもようやく終了。

この間、急いでいるときに限って「(ごはん)たべないの~」「(洋服)きないのー」とぐずってみたり、夜中に泣き出して一晩中抱っこで過したりと、妻や母の大変さ、偉大さを改めて実感しました。

そして、同時に、今回のことで息子との絆が強くなったかな、と思っていたのですが、妻が帰ってきた瞬間に、「ママ(が)いいの!」「パパあっち!」の声が。。。私のこの間の地獄のような苦労は何だったのか…と肩を落としていると、落胆した様子を見ていたのか「パパ大好き!」と慌ててフォロー。二歳の息子に気を使われて嬉しいような、悲しいような。

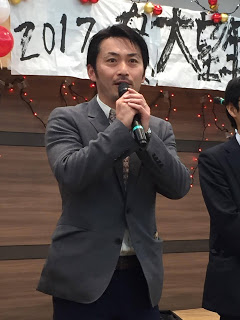

そんな中、今日はいつも通っている大泉教会のクリスマス礼拝に家族で参加。23日が子ども礼拝、24日がクリスマスイブ礼拝、そして今日はクリスマス礼拝と今年は三日続けて教会に行くことに。クリスマス礼拝では毎年たくさんの歌も歌えて、私も家族も楽しみにしているのですが、今年は礼拝の後、余興の進行という大役(?)も果たすことになり、数日前から何をしようか頭を悩ましていました。そして、結局、仲間と一緒に、三人の共通点は何か?(例:全員B型)とか、それぞれの意外な一面は何か?といったどうでもいい(笑)クイズになったのですが、皆さんとても楽しんでいただき、親睦も深めることができました。

そしてクリスマス礼拝の後は急いで「ねりま市民望年会」へ。こちらは原発の問題や沖縄の問題などに対して、地域で様々な活動をされている市民の方が一同に会するもの。今年一年、お世話になった方々とお話する機会を持てて感謝するとともに、改めてもう一年も終わりだな、と実感。

さらにその後、大変お世話になっている海老沢牧師が行っている「野の花伝道所」のクリスマス礼拝へ。

望年会とクリスマスを交互に繰り返すという忙しい一日でしたが、お世話になっている皆さんと改めてお会いすることもできてとても楽しい時間を過ごせました。

早稲田大学での授業

先日、早稲田大学の社会科学部で授業を行いました。

早稲田大学の理事で社会科学部の教授でもある畑恵子先生にゲストスピーカーとしてお招きいただいたもので、昨年に続いて2回目。先生はラテンアメリカ研究の専門家で、授業のタイトルは「ラテンアメリカ研究2、民主化と開発」。大変人気のある授業で、今期は3年生と4年生、240名が受講しているとのことでした。

お話を頂いてから、90分で何をお話しようか、色々と考えたのですが、その中で、自分が同じ世代だったころ、就職活動をはじめとして、将来のことですごく迷い、悩んでいたんだった、と改めて思いだしました。そして、私が受講生だったとしたら、自分がどうやったら国際協力や多文化共生に関われるか、その方法を知りたかっただろうな、そう考えて授業に臨みました。

そこで、授業ではラテンアメリカを中心に途上国での援助の実情をお話するとともに、私自身の経験についても去年よりも具体的に話をしました。なぜ学生時代にエクアドルへ留学したか、なぜ3年で会社を辞めてボランティア(青年海外協力隊)に飛び込んだか(途上国の現状を知る中で、自分だけが日本で傍観することに耐えられなかった)、そして、開発コンサルタントとしてどんな仕事をしてきたか、そのうえで、どんな思いで練馬区議として活動しているかなどを正直に伝えました。

同時に、身近でできる国際協力として、難民が働くネイルサロン(ARUSHA)や、難民が経営するレストランの利用、ユニクロに使用済みの服を返却すると難民キャンプへ寄付されること、難民アシスタント養成講座等、様々な例を紹介しました。

授業では就活中なのか、リクルートスーツを着た方も多くいましたが、皆さん真剣に耳を傾けてくれて、授業の後に「自分は民間企業への就職が決まったけれど、これで自分の夢だった国際協力とは離れてしまうのか、とも思っていました。でもお話を聞いて、そうじゃないことがわかり少し楽になりました。」といって下さる方も。

学生と向き合うことで私自身も刺激を受ける、貴重な経験をさせていただきました。

事務所での定例会

先日は事務所での定例会。

議会が終わったこともあり、定例会の後、一品持ち寄りの懇親会も行いました。

今回初めてきてくださった方も含めて合計14名が参加。6畳しかない部屋いっぱいにご馳走が広がります。料理のレパートリーもトマトスープから、ちらしずし、チョップサラダ、山芋の揚げ物、煮物、手作りケーキなど皆さんの個性と同様、バラエティに飛んでいます。そして何より、どれも体にいいものばかり。最近は忙しくて手の込んだものを作れないわたし。皆さんの料理を見るだけでもとても幸せな気持ちに。

そしてそのあとは、皆さん持参のクリスマスプレゼントの交換会。この交換会、参加者の方からの「一度やってみたかった!」という声で急遽おこなったもの。皆さん、事前に500円までのプレゼントを購入して、クリスマスソングにあわせて交換するというもの。私もこんな交換会は小学校以来。

そして、話はこの一年の振り返りに。新たな事務所を設けたりいくつかのイベントを開いたりと多くの展開がある一方で、まだまだ不足している点も指摘いただき、来年に向けて新たな目標もできました。皆さんと一年の反省もしながら、交流も深められるとても充実した時間を過ごせました。本当にありがとうございました!

息子との時間

先日、第四回定例会が終了しました。今回の議会、期間は2週間でしたが、認可保育所や区立幼稚園の実質値上げ、光四中の閉校方針、関越道路の高架下の再開発など、多くの論点があります。

そんな議会も終わり週末は地域での活動。地元町会での防災訓練に参加させていただき、その後は沖縄の高江のヘリパッド建設を巡る状況についての講演と映画鑑賞。ゆっくりお話することもで

き、充実した時間を過ごせました。

そして、問題はそのあと。

実は今、妻が出かけていて、息子と二人でお留守番。二歳の息子とはこれまでもなるべく一緒に過ごすようにしてきましたが、二人きりで数日を過ごすのは初めて。子育ての難しさを改めて勉強しています…

何よりも大変なのが夜。私が寝かしつけてもなかなか寝てくれず、ようやく寝たと思うと、朝の1時ごろには目を覚まし、ものすごい勢いで抱っこをおねだり。仕方ないので、11㎏の息子を抱っこして部屋中をぐるぐる回り子守歌を熱唱…もはや何を歌っているかも覚えていません…ようやく寝たかな??と思って布団に降ろそうとすると、また大泣き。仕方ないので、抱っこして椅子に座りながら眠ることも。そして、朝の5時には再度大泣き。なんだか寝てるのか寝てないのかわからないまま朝を迎えています。

子育てがいかに難しく、また、妻に頼っていたかを改めて気づかされるとともに、子どもとしっかり向き合うことの大切さを勉強する貴重な機会になっています。

練馬区の保育所保育料の改訂への反対討論 認可保育園の保育料の引き上げについて

本日、第四回練馬区議会の会期が終了しました。

今回の議会では、特に認可保育所と区立幼稚園の保育料の改訂が大きな議論となりました。

今回の改訂、特に認可保育所については、全体の7割以上の方にとっては実質値上げとなる、また値上がり幅が大きい家庭も非常に多いという点で問題が多いものです。

最終日には、保育所保育料の改訂について、反対の立場から以下のような討論を行いました。

<以下引用>

認可保育所の保育料の改訂について、練馬区は平成10年から保育料を一度も変更しなかったこと、および練馬区の保育所運営経費にしめる保育料収入の割合が23区で最低であることを理由に、保護者の「応能負担」の考え方に基づき改訂を行うと説明してきました。

しかし、この改訂には、区としての保育料の負担の在り方に対する明確な姿勢や考え方が示されていないこと、実質的に70%を超える世帯での値上げとなること、また、値上げ幅が非常に大きくなる世帯が数多く発生すること、という課題があります。

そもそも、これまで保育料が改定されなかったこと、そして、23区でいちばん低かったということ、それ自体が悪いわけではありません。ですので、改訂の検討に際しては、ただ他区の水準にあわせるということではなく、前提として、保育料負担はどうあるべきなのか、また、何が適正な水準なのか、区の姿勢や考え方を示すことが必要でした。

しかし練馬区は、保育料の改定は他区にあわせることを目的にしているわけではない、との説明を繰り返し行う一方で、保育料負担のあり方に関する明確な考え方や姿勢は最後まで明らかにしませんでした。

また、本議案では、8月の素案の修正として、高所得世帯への保育料の値上げ幅の引き下げも発表されましたが、これは改訂によって高所得世帯の保育料が23区で一番高くなってしまったことも理由の一つとの説明でした。このことからは、保育料の改訂に際し、練馬区が自らの判断に基づき、主体性をもって行ったのではなく、他区との均衡を図ることを第一にしているような印象も受けます。

続けて、改定案では、値上げ幅が非常に大きくなる世帯が数多く生まれているという課題があります。

今回の改訂にあたって、区は保育料算定の基礎となる「階層」の基準を所得税額から住民税額へと変更しました。この中で、階層の移動が大量に発生し、収入は変わらないのに、階層だけあがってしまう方が全体の44%にも達します。練馬区は、保育料は平均にして13.7%、月額で約2500円上がる、こう説明してきました。しかし、これはあくまでも改訂前後で同じ階層にとどまった場合であり、階層があがる44%の方の値上げ幅は非常に大きいものになります。

例えば、世帯年収が236万円~245万円の場合、改訂の前後で階層が変わらない場合は、低所得ということで保育料の値上がりはありません。しかし、実際にはこの階層の32%、90名以上の方で階層が上がってしまうのです。特に、2階層上がる15%の方にとっては、0歳~2歳では、これまでの保育料が月額3,100円だったのが、2.8倍の8,800円にもなります。

練馬区は応能負担の原則で、低所得世帯の値上げ率は高所得世帯よりも抑える、こう説明しています。しかし、こうした階層間の移動は全く考慮されていないのです。

国の方針として「段階的な幼児教育の無償化」も言われており、また、練馬区は「子育てしやすい町ナンバー1」であることを大きく宣伝してきた中で、今回の改訂案はこうした流れにも明らかに逆行するものです。

<ここまで>

これらの理由から、議案に対して反対しました。最終的には、賛成多数で可決されてしまいましたが、今回の値上げは非常に問題が多いものであり、特に低所得世帯への支援をしっかり行うよう、今後も訴えていきます。

練馬区の認可保育所の実質値上げについて。練馬区は子育てしやすい町№1??

先日の文教児童青少年委員会では、練馬区の認可保育所と区立幼稚園の保育料を改訂する議案について、質疑が行われました。

認可保育園の保育料の改正について、練馬区は、平成10年から保育料を一度も改訂しなかったこと、また、練馬区の保育所運営経費にしめる保育料収入の割合が9.5%で23区最低(保育園の運営に対して税金の投入額が多いということ、23区の平均は12.5%)であること、を理由に、保護者の応能負担、つまり、収入にあわせて保育料を見直す、という考えで改訂を行う、こう説明をしていました。

しかし、この案は、全体の70%以上の世帯で保育料が値上げとなるものでした。

値上げ幅は、高収入の世帯ほど多くなりますが、例えば、共働きで年収407万円の世帯でも、年間12,000円の上昇になります。

練馬区は、在園児の7割が属する中間所得世帯については、引き上げ額を月額3000円以下に抑えるとしていますが、年額では実質36,000円近い増額となります。

国の方針として「段階的な幼児教育の無償化」も言われており、また、練馬区は「子育てしやすい町ナンバー1」であることを宣伝してきた中で、今回の改訂案はこうした流れにも逆行するものです。

そこで委員会では、今回の実質的な値上げについて、他区がそうだから、ではなく、その合理的な理由はどこにあるのか、など改訂の考え方を問うとともに、保育料の在り方について訴えました。

練馬区の回答は、保育料は他区にあわせることを目的にしているわけではなく、社会や経済情勢を参考にして総合的に検討している、とのことでしたが、具体的な考え方や理由は示されませんでした。

また、今回の案では、8月の素案に比べて、年間所得1,121万円を超える世帯への値上げ幅の引き下げが報告されましたが、その理由は、パブリックコメントで高所得者への値上げ幅が大きすぎるという意見があったことに加えて、改訂で価格が23区で一番高くなってしまったことも理由の一つとのことでした。

そもそも、保育料が23区で最も安いこと、それは練馬区が子育て世代への支援をしっかり行ってきたということであり、変えるべきものではないと思います。国の流れとしても幼児教育の段階的無償化が進められている中で、保育料を実質的に値上げする、こうしたあり方はおかしいと思います。