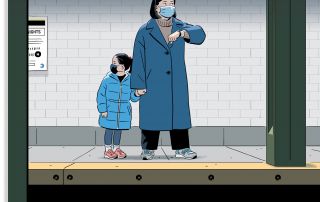

「あなたはこの絵の意味を分かりますか?」差別が破壊するもの… ヘイトクライムについて

アメリカの雑誌「THE NEW YORKER」の表紙を飾ったR. Kikuo Johuson 氏の”Delayed” (遅れ)という作品。SNSで大きな議論に。私自身、最初は意味が分かりませんでした。解説を読んで、二人の苦しみに胸が張り裂けそうになると共に、気付くことができなった自分の鈍感さも実感しました。 […]

教師のバトン「もう死んでしまう!」…教育にこそもっと予算を!

これまで教員の方から過重労働への悲痛な訴えを数多く頂く中で、何度も区へ改善を求めてきました。1月末現在、20名以上の教員がうつなどで長期休養中、学校では教員の数が不足して、小学校では校長先生や専科の教員が担任を持つケースも。https://iwasetakeshi.net/2020/10/school-problem/

練馬区がオリンピックに向けて使うお金は4,585万円!華やかなイベントより区民の暮らしを守ることにお金を!

先週からオリンピックに向けた聖火リレーがスタート。練馬区 ではオリンピックに向けて4,500万円もの予算が使われます。

予算の内訳を確認した所、最も高いのは聖火リレー代の1,500万円。7月17日(土)に石神井公園から練馬総合運動場までの6.4㎞を35人が90分をかけて疾走、ゴールでセレブレーションイベントを行うとのこと。演奏や踊りなどを予定しているそうです。そもそも、密になるな、沿道で見るな、と報道されているのに、なぜ多額の税金をかけてわざわざ人を集めなければいけないのか。そのほか、聖火トーチも15万円で新たに購入、わずか6キロしか走らないのに、新たに購入しなくてはいけないのでしょうか。

同時に、皆さんの気持ちを盛り上げるためのイベントとして2百万円が計上、100日前イベントを開催するとのことですが、そもそもオリンピックに賛成か反対かは一人ひとりの自由であり、税金を使って皆さんの気持ちを盛り上げるということ自体がおかしいと思います。それ以外にもパブリックビューイング委託費として1千万円以上が計上されています。

区はコロナでお金がないということで、高齢者のおむつ補助や葬儀場使用料補助、第3子の誕生祝金まで削減し、区民の方への犠牲を強いています。一方でこのような形で多額の税金を使うのはあまりにおかしいと思います。区はすべての人を助けることはできない、といったことを主張しますが、華やかなイベントよりもまずは人々の暮らしを守るためにこそ事業を行うべきです。引き続き対応を求めます。

給食調理員の訴え…「子ども達に美味しいごはんを作りたい、でも生きていかなくちゃいけないんです!」

先日、小学校 の給食調理員の方からご相談を頂きました。練馬区 ではコスト削減のために2004年度から学校給食の外注(委託)が開始され、現在は98校中の85校で委託に。その方は区から委託された会社でパートとして働いています。

「勤務する小学校のキッチンでは、正社員が3名、残りは私も含め全員パートです。給料は非常に低く、正社員の方も生活のため、ダブルワークで夜に清掃業や飲食店でのバイトをしています。皆さん20代~30代なのですが、とても結婚などできないと言っています。私も5年以上働き、調理師免許も持っているのですが、給料は全くあがりません。子どもが好きなので仕事を続けてきましたが、重労働で腱鞘炎にもなり、もう限界です…」

とのことでした。 […]

「教科書にみる世界の性教育 」なぜ日本ではどうしたら子どもが生まれるか教えないの?

性教育について一般質問で初めて訴えたのが2019年。中学校の性教育の授業でも「どうしたら子どもが生まれるのかは教えない。」というのはあまりに酷いと改善を求めました。

https://iwasetakeshi.net/2019/07/sex-education/

本書ではオランダ、フィンランド、韓国など世界8か国の性教育の教科書を比較。例えば、オランダでは12歳のときに「セックスをどう思うか」を自由に書き、議論を通じて「相互に尊重しあうこと」を学ぶとのこと。また、避妊の責任についても学校で学ぶとのことです。こうした国々と日本の最大の違いは「自己や他者の性に対する否定的な感情」にあるとのこと、確かに日本では「性行」という言葉自体を教科書で使っていけないなど、触れないことがあまりに多いと思います。 […]

練馬区民の4割以上の方、コロナで精神や体に影響が…特に女性が深刻。最新の区民意識意向調査(2020年度)から

昨年11月に実施された最新(2020年度)の区民意識意向調査報告書が配布されました(調査対象は3千人、信頼度95%)。毎年作成され、区政の課題について区民の意識を統計的にとらえ、政策の基礎資料になる非常に重要なものです。

印象的だったのがコロナに関する項目。「影響の前と比べて、精神的・身体的に変化はありましたか?」という設問に、42%が「外で人と接触するのが怖くなった」、28%の方が「常に不安を覚えるようになった」、「イライラしたり怒りっぽくなった」という方も9%。特に女性への影響が大きく、人との接触が怖くなったという方は男性35%なのに対して女性は48%、生活リズムが狂ったという方も22%(男性18%)に達しています。

この間、コロナで派遣切りにあった女性から「この1か月、誰とも話していません」という相談や「子どもと二人、ずっと家の中で精神的に限界です」といった悲痛な訴えを頂いてきました。今回、区民の方々がおかれている状況が改めて明らかになりました。区は「すべての方を助けるわけにはいかない」としていますが、これほど多くの方が苦しんでいる中で、精神的なケアも含めて丁寧な対応を取るよう、今後も訴えていきます。

「子どもの入学式を迎えるのが辛いんです、なぜこれほどお金がかかるのでしょうか?」

先日、入学式を前に保護者の方から悲痛な訴えを頂きました。「中学校の説明会で標準服(制服)と体操着について、指定のお店から買うよう求められました。全部そろえると7万円以上。なぜこんなに高いのでしょうか?」

以前、子ども食堂で出会ったある保護者の方からも「あまりにもお金がかかるなか、入学式を迎えるのが辛いんです。子どもには嫌な思いをさせたくない、だから自分の食事を抜いてでもなんとか準備しています、なぜこんな思いをしなくて

はいけないのでしょうか?」こんなご相談を頂き区へ改善を求めてきました。

「長年働いても昇級はなく、毎年仕事を切られるのでは、不安でたまりません。」…区の職員、4人に1人は非正規。待遇改善を!

最近、非正規の公務員(会計年度任用職員)の方からいくつものご相談をいただいています。

練馬区でもこの10年ほどで予算削減のために1,000人以上の正規職員が削減され、非正規の方が急増、職員の4分の1にあたる1,500人以上に達しています。そして、そのうち95%が女性です。

お話を伺った方々の「10年以上、正規の公務員と同じような仕事をしてきましたが、給料はほとんどあがらず年収は200万円程。来年も働けるかわからずいつも不安です。正規職員になれるチャンスもありません。仕事がきついなど声をあげたくても、雇止めが怖いので我慢するしかありません。なんとかしてください!」といった悲痛な声に言葉もありませんでした。

非正規公務員の待遇は「官製ワーキングプア」とも呼ばれ、ハローワークの窓口の方も非正規で、翌日には自分も仕事を失い窓口に並んでいるといった悲惨な実態も存在しています。

予算委員会でも訴えましたが予算を削減するために、その犠牲を大半が女性の非正規公務員に押し付けることは絶対に許されません。一刻も早い会計年度任用職員の待遇改善や雇止めの禁止を全力で訴えていきます。

練馬区議会 定例会が終了、最後の訴え「コロナ禍の今こそ「自助」より「公助」を!」】

2021年練馬区議会第1回定例会が終了。最終日の今日、2021年度の予算案への反対の討論を行いました。「コロナで派遣の仕事も切られました。もう生きていたくありません」といった切実な訴えを頂くなかで何よりも訴えたかったのは、今こそ必要なのは「自助」よりも「公助」ということ。少し長いですが、ご覧ください。

【はじめに】

コロナが収束を見せない中、これまでも厳しい生活を余儀なくされてきた方々の暮らしはさらに悪化し、教育、子育て、高齢者への支援の問題なども深刻化しています。問題の背景には国や自治体が責任を「自助」のもとに個人に押し付けようとする姿があります。

【教育について】

教育においてはコロナで学校に行けなくなる児童・生徒も急増。昨年度より200名以上も増加しています。区は全ての子どもに学びの機会を保障する、といいながらも、当事者からは在宅での学習支援が十分に行われていない、とくにオンラインでの授業などをどれほど望んでも実現されないとの訴えが届いています。教員も消毒作業、休校期間を取り戻すための無理な授業などにより疲弊、1月末現在で20名以上が休職または退職しています。教員の十分な補充は行われず、小学校では校長まで担任を持たざるを得ない状況に追い込まれています。こうした状況は子ども達にも大きなしわ寄せとなって表れています。

【子育てについて】

子育てにおいても、多くの保育園でコロナへの感染が確認されていますが、10%を超える園で看護師が配置されない状況です。区は配置しない理由を費用対効果の問題があるといいますが、子どもの命や安全はコストでは測れません。一時預かりもいまだに一か月先まで予約が埋まっています。頼れる環境が周囲にない中、鬱になってしまう、そんな悲痛な訴えも多く届いています。

【高齢者への支援について】

高齢者への支援についても、特別養護老人ホームの待機者は1000名以上にのぼり、3年以上待機されている方も12%に達します。訪問ヘルパーの方々に話を聞いても、特にひとり暮らしの方は外出の機会も少なく厳しい状況とのこと、区内で孤独死した方の数も昨年度は344名に達しています。そんな中で予算削減のために、高齢者への紙おむつ支援事業や配食事業も大きく縮小し、負担ばかりが増えています。人生の最後を迎える葬儀場使用の支援までも縮小が決まろうとしています。

【生活保護について】

最後のセーフティネットと呼ばれる生活保護においても、申請数は昨年に比べて横ばいとのことですが、その一方で捕捉率は先進国の中では最低レベルのわずか2割程度の状況が続いています。その背景には、行政による厳しい扶養照会が行われている中で、家族や親族へ知られることを恐れて申請できない、という状況もあります。

コロナ対策について、PCR検査の拡大の重要性については国も認めながらも、練馬区ではいまだに社会的検査の拡充については否定し、自宅での療養者が適切な医療を受けられない状況が続いています。

【岩瀬の訴え】

区は区民への犠牲を強いることについて「#聖域のない事業見直し」を唱えながらも、今後も70億円以上の支出が予想される石神井公園駅南口の再開発や、外環の2の工事、大二中を分断する道路等については住民の強い反対の声を受けながらも事業の継続性などを理由に一切見直しを行わないとしています。

いまこそ必要なのは「自助」ではなく「公助」です。練馬区はすべての人を助けるわけにはいかない、と述べていますが、その中で本当に必要な方への支援が切り捨てられていることを危惧します。国や都にただ従うのではなく、地方自治体として、人々の暮らしを支えるために自立的に行動することを求め、反対討論とします。

「なぜ障害があると保育園で預かってもらえないのでしょうか?」...障害児を受け入れている私立園、全体の半数以下、改善を。

予算特別委員会では皆さんから頂いた思いの一つとして、障がいを持ったお子さんの入園を希望した保護者の声を訴えました。2017年と比較して、保育園の定員は4000人以上増えているにもかかわらず障害児の受け入れはわずか14名 しか増えていません。

【はじめに:私立保育園の障害児受け入れは?】

練馬区には認可保育所が合計で181園ありますが、そのうち60園が区立園、121園が私立園です。区立園では全ての園で障害児保育を実施していますが、私立園においては121園中、半数以下の60園にとどまっています。区は2017年に、私立園における障害児の受け入れを目標に掲げましたが、4年経ってもむしろ状況は悪化しています。なぜ、私立園での障害児の受入が進まないのか、区の見解を伺います。

【回答】

障害児受け入れに当たっての一番の課題は、保育のノウハウ、現状受け入れた経験にある。来年度は私立認可園にも障害児への保育巡回を行い受入にむけた助言を行う。

【岩瀬の主張】

2017年にも「民間施設への支援の改善を図る」ことを最重要課題としていました。4年間が経っても効果が出ていないということはそれ以外に問題があると言わざるを得ません。保育園関係者に確認した所、障害児受け入れが進まない背景は何よりも人手不足とのこと、ではなぜ人手不足になるか、それは労働環境があまりに厳しいなかで人手の確保ができないためです。保育士の待遇改善を訴え続けてきましたが、その都度練馬区は十分に対応しているとの回答でした。しかし、そのしわ寄せが障害児保育にも表れています。保育士の待遇改善と、私立園への更なる働きかけを!

【回答】

すでに人件費を給付している、私立園への研修を更に強化する。

【岩瀬の訴え】

2017年と比較して、保育園の定員は4000人以上増えているにもかかわらず、障害児の受け入れはわずか14名しか増えていません。これは研修やノウハウだけの問題ではありません。保育士の待遇改善を図ると共に、今後、私立園での障害児受け入れに向けてさらに働きかけを行うよう、引き続き訴えていきます。