練馬区議選の立候補予定者説明会

今日は練馬区議選(4月21日)の立候補予定者説明会。ギリギリまで他のイベントに参加していたのでお昼を食べる時間がなく、ダッシュでコンビニに寄ります。外のベンチで開けてみたらシュークリームとクリームパン…。どんだけ甘いものが好きなんだろう…と一人後悔する私。選挙まであと2ヶ月半、大量の申請書類の説明を受けながら早くもドキドキ…クリームが出そうになりました…頑張ります☺

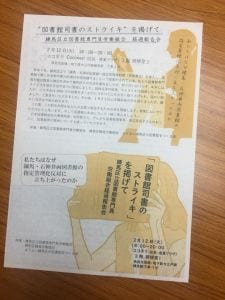

<これからの図書館について いわせてカフェ、行いました☺>

今日の午後、岩瀬たけし事務所で「これからの図書館について考える」カフェを行いました。昨年12月、練馬区の図書館で働く専門員の方々がストライキをするのでは、というニュースが大きく取り上げられました。最終的にストライキは回避されたものの、改めて今後の図書館はどうあるべきか、地域の皆さんとカフェのような雰囲気の中で一緒にお話しました。

講師には、明治大学の図書館で長く働き、現在も大学で図書館学の教鞭をとっている飯澤文夫さんをお招きしました。

小人数でゆっくり話す予定だったのですが、あっという間に超満員。皆さんの関心の高さを改めて実感しました。飯澤さんからは地元の大泉学園に図書館ができた経緯を伺いました。今から40年前、「地域に図書館を!」という住民からの思いから始まり、それが議会での決議などもありながら、市民と共に図書館が作られていったということでした。あってあたりまえの図書館が、実は非常に強い地域の思いからできたということ、その過程を学べたことは新鮮でした。

また、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県にあった図書館についてのお話。衣食住のあとではなく、衣食住と同じくらい本が大事だということに改めて気づかされたとのことでした。

特に印象的だったのは図書館で一番大切なのはカウンター業務である、という話でした。日々、利用者と接する中で、本を紹介したり、何が地域の図書館として必要か知ることができたりする。行政はカウンター業務を専門性が必要ない業務として、最初に委託してしまうが、それが一番の間違いである、という指摘です。昨年、図書館の指定管理にかかわる集会に参加したときに、専門員の方が「図書館の最大の財産は人であり、図書館の一番の仕事は本と人をつなぐことである」という話を伺ったのですが、そのお話ともつながっていると思います。

練馬区では12の図書館のうち、9館で指定管理が進み、さらに2館が指定管理になろうとしています。一方で、自治体によっては指定管理による様々な問題を経験する中で直営に戻すという動きも全国で見られています。公共施設である図書館の責任、行政の責任、そして皆さんの代表である議員としての責任、担うべきものがそれぞれにあります。

今日、皆さんのお話を伺う中で、図書館は単に本を貸すだけの場所ではなく、コミュニティの核にもなり、また、地域資料の収集なども担う社会施設であることを改めて認識しました。

2月12日には”図書館司書のストライキ”を受けての経過報告会が行われます(18時から、ココネリ研修室1にて)。私も参加します、ぜひお越しください!

<みんなで焼き芋大会@大泉学園(次回は2月10日です)>

日曜日、家の庭で恒例の焼き芋大会を行いました。

焼き芋大会、20年以上前から毎年、消防署の許可を得て地域の方や子ども達と一緒に行っています。ルールはとっても簡単で自分で食べたいもの、焼きたいもの(お芋、ソーセージ、マシュマロなど)を持参して、火を囲みながらワイワイ楽しむというものです。

ママ友やパパ友、さらに最近では地域のお知り合いや支援者の方など、どんどん繋がりが増えていて去年もたくさんの方が参加。今年は二回に分けておこなうことに、一回目を昨日行いました。

今回は保育園のお友達のほか、アメリカ、バングラデシュ、ペルーの方など50人近くが参加。皆さんで子育ての悩みを共有したり、パパ同士での仕事のお話をしたり。そして、スペイン料理のレストランで働くシェフの方がペルーの方とトルティージャ(スペインオムレツ)の作り方の即席クッキング講座を開いてくれました☺(オリーブオイルを200CCも使うことに驚愕しました…)。

様々な世代、背景を持つ方が一緒にこうして集まり地域ならではの繋がりを作ること、とても大事だと思います。次回は2月10日です、ぜひお気軽にご参加ください☺。

<放課後等デイサービスの質はどうなってるの?>

昨日の健康福祉委員会では、指定障害児通所支援事業者(放課後等デイサービス)に対する処分の報告がありました。

(*放課後等デイサービスは、障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービス。「障害児の学童保育」とも呼ばれる。(ウィキペディアより))

処分を受けたのは「このこのリーフ光が丘」で、職員の数が基準より少ないことを知っていたにも関わらず、虚偽の申請をして都の認可を受け、行政からその分のお金も受け取っていました。この事業者は区内では光が丘と谷原の二カ所で事業を行っており、光が丘では26名の方が利用をしています。

管理をする東京都は、9か月間の利用者の新規受け入れ中止の処分を行い、練馬区は支払ったお金の返還請求を行いました。

もちろん虚偽申請をした事業者が悪いですが、それだけですませていい問題ではありません。

放課後等デイサービスを利用したいという方は急激に増えています。事業所の数は練馬区だけでも、昨年12月の段階で50カ所あります。現在、事業者の認可(許可)や、実際にサービスが適正に行われているかチェック(監査)を行うのは東京都の役割になっていますが、実際にはあまりにも事業所の数が多い中で十分に対応できていません。ですので、適切な運営が行われていない、といった保護者の方からの訴えも多く届いています。今回の不正についても、内部告発があるまでわからなかったということが大きな問題です。さらに言えば、去年の7月にも同じような不正が違う事業所でも内部告発により発覚しました。

練馬区は今回の事件を受け、すべての事業所を訪問しました。

しかし、本来ならば訪問するだけでなく、練馬区が責任をもって運営の内容を細かくチェック(監査)まで行うべきです。放課後デイサービスの数が増加を続ける中で、都だけでの対応は不可能です。練馬区が責任をもって対応するために、都との協議を行って監査の役割を練馬区が担える体制を整えることが必要だと思います。

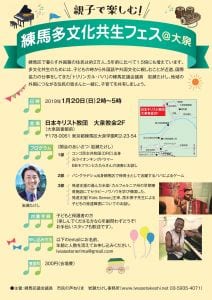

<多文化共生フェス@大泉 終わりました☺>

「家族で楽しむ 多文化共生フェス@大泉」、無事に終了しました。地域でも外国にルーツを持つ方が増えている中で、多文化共生を進めるには小さい頃から様々な文化や考えに触れることが大事、という思いから企画しました。そして、子どもたちが様々な価値観に触れることで、自由に考える力をつけてほしい、という思いも持っていました。

岩瀬事務所ではたくさんのイベントを開催してきましたが、小さいお子さんとご家族をターゲットとした大規模な企画は初めて。多文化と子育てという一見離れたテーマがどれほどの方に関心を持っていただけるかも含めて当日までドキドキしていました。しかし、蓋を開けてみると、90人近くの方に参加いただくことができました。

ゲストは、コンゴ(DRC)出身で元ライオンキングのドラマーのモフランさんと音楽療法士のたたらさん、アメリカでも長年にわたって子どもの発達の専門家として活動してきた茂木さん、バングラデシュ出身で区内の認可保育園で保育士として働くイスラムさん、性的マイノリティの当事者の方など盛りだくさん。それぞれのゲストの方がご自身の経験や思いや知識を子どもたちにもわかるよう楽しく伝えてくださり、あっという間の3時間でした。

モフランさんとたたらさんの絶妙なトークには笑いが止まらない。アフリカンドラムと歌とダンスは、1歳児から大人まで、思わず立ちあがって踊ってしまう。リンガラ語が日本語に聞こえる(&逆もあり)という空耳アワーには4歳児も爆笑。茂木さんの話には、発達「障害」なんてそもそも無いのではないかという話がとても腑に落ちた、というコメント。イスラムさんからは、ベンガル語のミニ講座だけでなく、バングラデシュと日本での子育ての違いについてなど本格的プレゼンがありましたが、「日本では~歳までに〇〇ができないと、というプレッシャーが強すぎるが、もっとおおらかにしたら子育てが楽しめるかもと気づいた」、というお父さんの声がありました。LGBTIの当事者の方の話については、保育園でブルーの電車の下着をはいていた娘が先生に「女の子なのに、どうして?」と言われたというお母さんから、今の時代、ジェンダー固定観念から自由に生きてほしいと実感したという感想など、ほかにもたくさん嬉しい言葉を頂きました。

ぜひこうしたイベント、今後も続けていきたいと思います。

<いよいよ明日 親子で楽しむ多文化共生フェス@大泉学園>

多文化共生フェス、いよいよ明日です☺

練馬区で暮らす外国籍住民の数は二万人を超えています。保育園、幼稚園や学校にも様々な国籍、バックグラウンドを持つ子どもたちが増えています。多文化共生を進めるためには、小さい頃から外国語や外国文化に親しむことが近道です。今回のフェスではゲストにミュージカルの元ライオンキングのドラマーでコンゴ出身のモフランさん、同じくドラマーのたたらさん、バングラデシュ出身で男性の保育士のイスラムさんをお招きします。また、子どもの発達についてアメリカで学び、専門家として活動している茂木厚子さんからも子どもの発達について楽しくお話しを伺います。ぜひご参加ください!!

日時

1月20日(日)14時~17時まで

場所

大泉教会 費用 300円

プログラム

1部 コンゴ出身のモフランさんとたたらさんの演奏

2部 バングラデシュ出身の保育士さん、イスラムさんのゲームとお話し

3部 子どもの発達についてのお話し

ひげは禁止すべき???大阪市長の発言から

わたしもひげです。

何度も街頭で「汚いから剃れ!」と怒鳴られてきました。しかし私は大げさかもしれないけれど、ひげは多様性の象徴だと思ってきました。互いを尊重し、多様性を受け入れること、批判をされるたびに反論し絶対に剃りませんでした。

たかがひげ、されどひげ。大切なのは一つ一つの小さな自由を守る事です。市長は「ルールを守っていない」としていますが、そもそもルールが基本的人権を侵害していることに気づいていない。問題になっている「ブラック校則」と全く同じです。本来、住民からひげについて苦情があったのであれば、そういった差別、偏見がおかしいとうことこそを自治体が発信すべきです。

子ども達に多様性や個性の大切さを教える一方で、これほどつまらないことまで縛ろうとする社会に心底腹が立ちます。まさに自分事として。。。

https://www.asahi.com/articles/ASM1K6VBHM1KPTIL041.html

<たくさんのクリスマス!>

クリスマス直前の日曜、日ごろからお世話になっている日本キリスト教団の大泉教会の子どもクリスマスに家族で参加、サンタも登場します。サンタさんからに「何でも質問してね!」と提案にこどもたちからは「なんでいつも赤い衣装なの?」など、あまりに素朴な質問が。オロオロするサンタを横目に大喜びする息子たちでした。

その後、子ども食堂でもお世話になっている「野の花伝道所」での礼拝にハシゴ(?)して、ねりま市民大望年会へ。こちらは沖縄の基地や朝鮮高校の無償化、道路、保育園、原発など様々な課題に地域で取り組む市民団体が一堂に会する貴重な場です。皆さんにご挨拶をして、改めてもう一年も終わりなんだな、としんみりしつつ、まだ年賀状も大掃除も全くやってない!と現実に引き戻されます。「まだあと一週間ある!」と無理やりポジティブに考える私でした…。

家に帰って、頂いたクリスマスプレゼントを眺めます。保育園のお友達が書いてくれた私の似顔絵、プレゼント交換会で頂いたキャンドル、たくさんのお菓子、一足早いクリスマスに大満足。そして大望年会で購入した数々の本を前に、これで年末の休み中の予定はバッチリと安心する私でした。(大掃除と年賀状はこれから頑張ります。。。)

ねりパパのイベント@東大泉児童館

ねりパパ(練馬イクメンパパプロジェクト)のイベントで東大泉児童館へ。ねりパパの中では(自称)「練馬ラテン化推進担当」☺の私。ねりパパが演奏をするので、ステージで踊って盛り上げて欲しいとのこと。しかし、何の曲を歌って何を踊るのか、その場に行くまでわかりません…。直前まで他のイベントに参加していたのでまさにぶっつけ本番。ドキドキしながら会場へ向かうと、どうやら踊るのは私と児童館長の二人だけのよう。その場でサングラスを借りて、いきなりステージに登場。

覚悟を決めて不思議なダンスを踊りまくる私。実は私、以前南米で暮らしていてサルサを習っていたこともあります。でも、

緊張すると盆踊りのように右手と右足が一緒に動いてしまう。こんな時にはどうにもならないのね。と実感。子どもや保護者の前で踊るのは、駅でマイクをもって宣伝するよりも緊張するということが分かりました☺

でも子どもたちの笑顔を見てすべてが許された気がしました☺ぜひ次回はリベンジするぞと決意する私でした…。

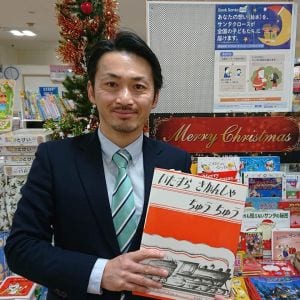

<本を贈るサンタになりませんか? ブックサンタを通じた社会貢献>

皆さんは「ブックサンタ」をご存知でしょうか?

「厳しい環境に置かれている全国の子どもたちにイブの夜、サンタクロースが絵本を届ける」という事業で、先日、友人のちあさんから教えてもらいました。

ブックサンタ、練馬区では、リブロ大泉学園などの4か所の店舗が協力しているとのこと。

早速、空き時間を利用して本屋さんへ走ります。絵本コーナー、あまりにたくさんの本があって選べない…。そこで思いついたのが、子どもに読んでほしい本を贈るのではなく、これから毎年、息子の一番好きな絵本を選ぶということです。

選んだのが私も息子も大好きな「機関車ちゅうちゅう」。喜んでもらえるかな、ワクワクして本屋さんを出ました。これからも毎年、息子の成長とともに絵本のプレゼントを続けたいと思います。因みに私たちの事務所でも毎月、絵本セラピストの方による絵本の読み聞かせを行っています。次回は一月、ぜひ一緒に絵本の魅力に触れてみませんか?

<以下ウェブサイトの紹介より>

(https://booksanta.charity-santa.com/)

クリスマスにできる社会貢献として2017年からスタートし、昨年は合計848冊が集まりました。全国の貧困家庭や被災地(平成29年7月九州北部豪雨)など、多くの子どもたちに特別なクリスマスの思い出を届けることができました。(ここまで)